Instapoetry is one of the most popular literary phenomena of our time. In just a few years, millions of short to ultra-short texts have been published and shared on Instagram. In the battle for attention with countless other texts, the mechanisms of the platform and the usage routines of the users have to be served. The external pressure on literary production is immense. The book explains the production strategies and reception procedures of Instapoetry, explains its development and locates its significance - somewhere between the last stage of decay and the future of poetry.

Niels Penke Libri

Die Geschichte des dänischen Films reicht von der Stummfilmzeit bis heute und umfasst innovative Pionierarbeiten, erfolgreiche Serien sowie skurrile Komödien und Psychodramen. Der Band beleuchtet die Entwicklung des dänischen Films von 1896 bis zur Gegenwart und stellt bedeutende Regisseure und deren Werke vor.

Formationen des Populären

Semantik und Poetik des ‚Volkes‘ um 1800

Das Buch untersucht die Entstehung des Populären zwischen 1770 und 1820 und dessen zentrale Rolle in modernen Gesellschaften. Dabei wird das 'Volk' als Hauptbezugspunkt betrachtet, das durch neue Medien und literarische Praktiken geformt und gebildet wird. Die Studie beleuchtet politische und philosophische Zusammenhänge sowie die Rolle der Autoren als 'Volkslehrer'.

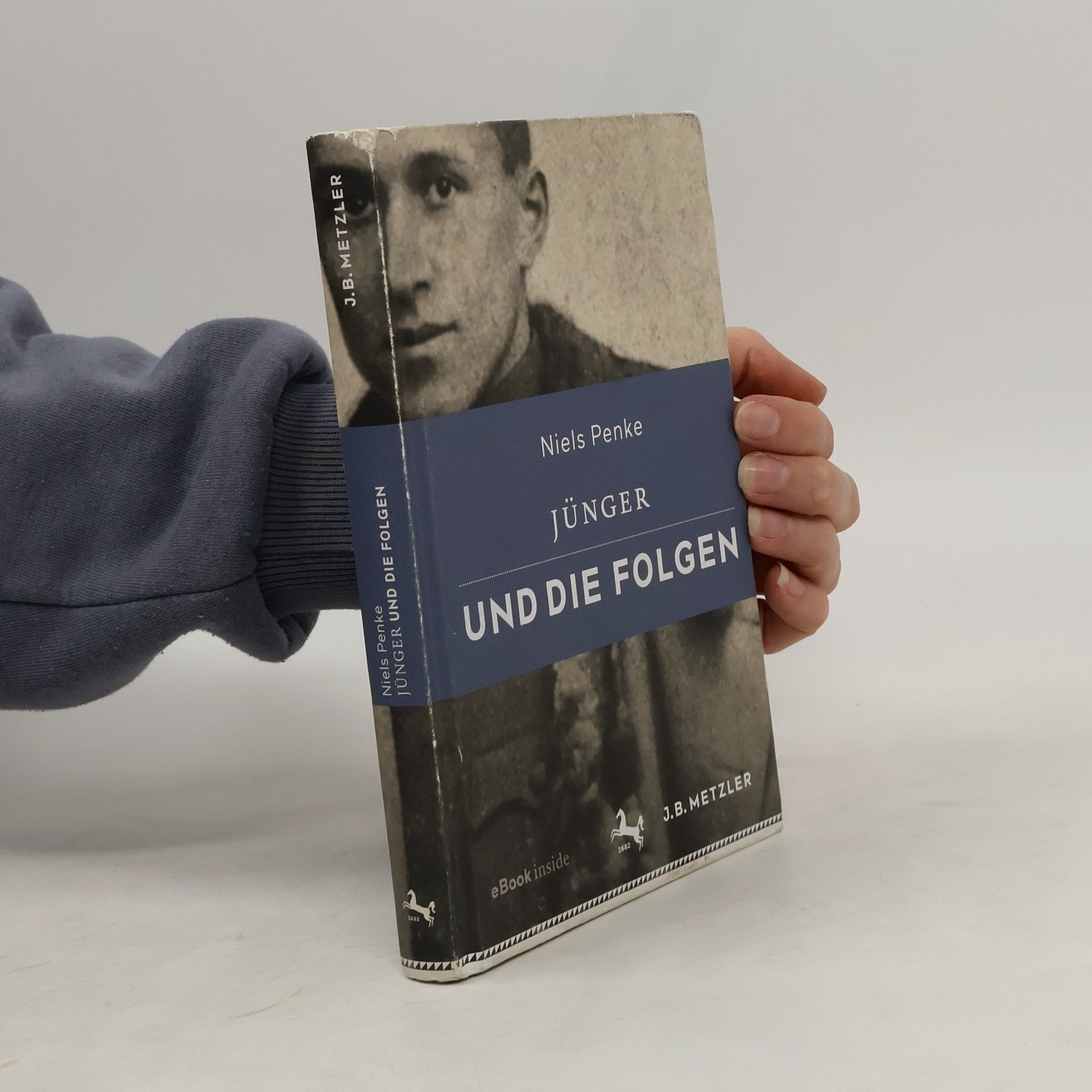

Jünger und die Folgen

- 184pagine

- 7 ore di lettura

Nach dem Krieg zunächst verfemt, gewann Ernst Jünger erneut an Popularität, die Lübke, Heuss und Kohl vielleicht sinnfälliger einte als Carlo Schmid, Joschka Fischer oder Heiner Müller, die sich ebenfalls emphatisch auf ihn bezogen und seinen intellektuellen Einfluss betonten. Bis in die Gegenwart ist das Spektrum dieser affirmativen Einschätzungen und Haltungen Jünger gegenüber vor allem in konservativen Kreisen, Burschenschaftlichen Milieus und (neu)rechten Subkulturen zu beobachten. Gegenläufig lässt sich eine Kritik nachzeichnen, die ihn zum Musterbeispiel deutscher Aggression, allgemeiner ‚Kriegsverherrlichung‘ und symptomatischer Exkulpationsstrategien nach 1945 erkoren hat. Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, Klaus Theweleit, Jutta Ditfurth, Maxim Biller oder der Titanic sind nur einige unter vielen Kritiker/innen, auf die Jünger - bei aller Ablehnung und Kritik - dennoch gewirkt hat. Zeitgleich haben die popkulturellen Bezüge auf Jünger zugenommen: Max Goldt, Tristesse Royale, Wolfgang Herrndorf, Dietmar Dath oder Susanne Blech beziehen sich auf Jünger als Ästheten und provozierendes Stilvorbild, oft jedoch im Modus der Ironie, die interpretationsbedürftig ist.