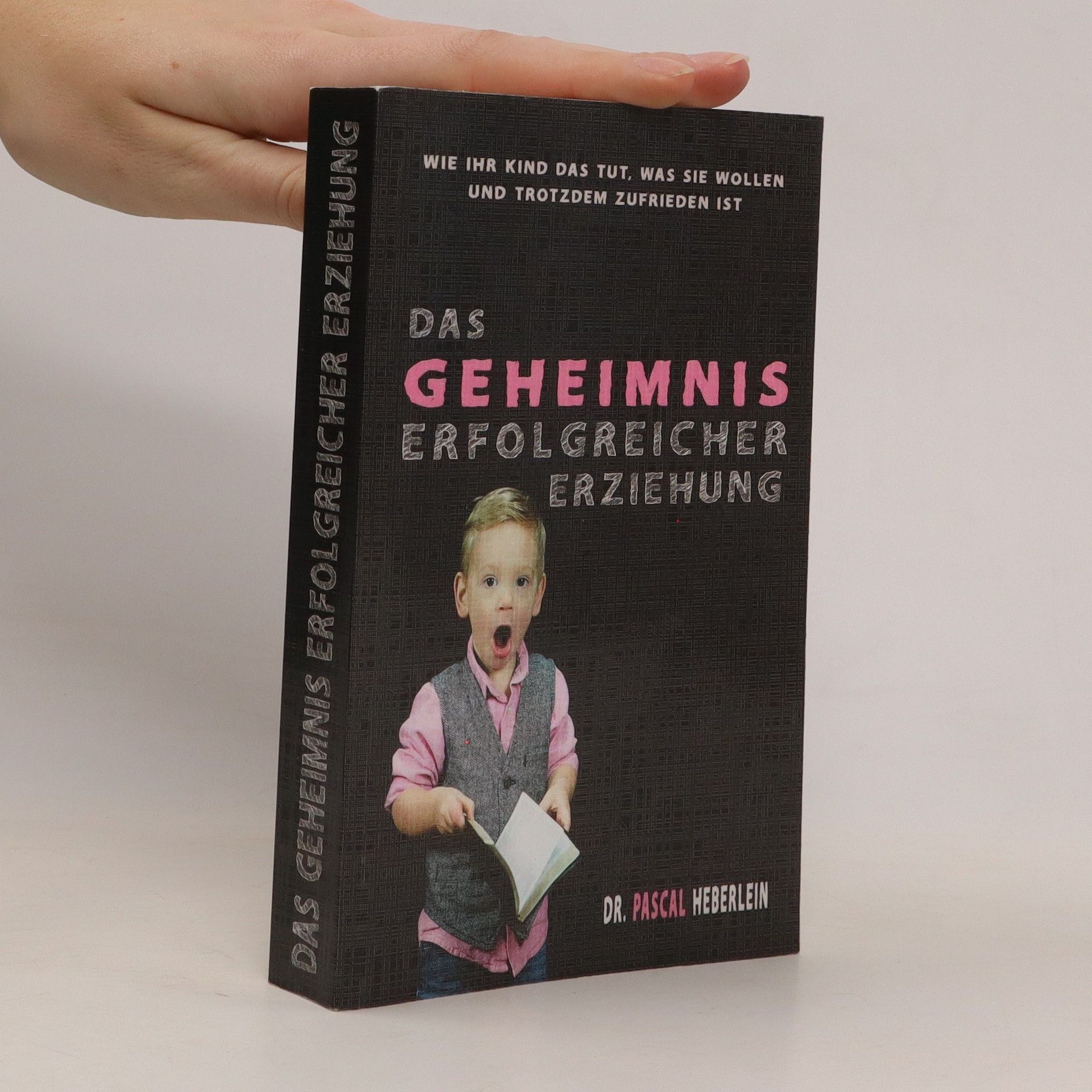

Das Geheimnis erfolgreicher Erziehung

Wie Ihr Kind das tut, was Sie wollen und dabei trotzdem zufrieden ist

Warum gelingt das Anziehen am Morgen nicht auch ohne Geschrei? Warum müssen wir jeden Abend neu mit unseren Kindern über das Zähneputzen oder die Schlafenszeiten diskutieren? Warum halten sich Kinder nicht einfach mal an die Regeln? - Warum nur ist Erziehung so anstrengend und lässt uns täglich an unsere Grenzen kommen? Der Autor fordert in diesem Buch dazu heraus, besser zu erkennen, wie Kinder ticken, aber auch wie wir als Erziehende funktionieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir als Eltern mit unseren eigenen Kindern zu tun haben oder als Lehrer mit Schülern oder als Erzieher mit Kita-Kindern. Erziehung ist mehr als nur das Durchdrücken von Regeln. Ja, braucht es überhaupt Regeln?! Anhand eines innovativen Konzeptes, das auf wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet wurde und praxiserprobt ist, begleitet Sie der Autor zu Ihrer eigenen nachhaltig erfolgreichen Erziehung. Dabei ist das große Ziel, dass Ihr Kind oder die Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen das machen, was Sie wollen - und dabei trotzdem zufrieden sind. Denn Erziehung gelingt nur, wenn sie Win-Win-Situationen schafft. Dieses Buch regt nicht nur zum Nachdenken über ein wichtiges Thema an, sondern drängt den Leser dazu, Dinge sofort in die Tat umzusetzen. Schnelle Erfolge sind garantiert!