Exploring the themes of memory and alienation, this scholarly essay delves into Friedrich Hölderlin's profound impact on literature despite his ostracization during his lifetime. It examines his unique poetic voice and the legacy he left behind, highlighting the complexities of his experiences of foreignness. Rüdiger Görner contextualizes Hölderlin's work within literary history, addressing the ideological appropriations that followed his estrangement. The essay serves as a tribute to a poet whose unmatched contributions continue to resonate.

Rüdiger Görner Libri

The Marble Song

- 280pagine

- 10 ore di lettura

Fiction. An obsession that is set in London and Lucerne--a rather second-rate journalist and writer; fixated in his fantasies on an American writer--a fatal web of (self-) deception.

Anglo-German relations, although seriously strained towards the end of the Victorian era, were comparatively constructive during the ‘long‘ 19th century and, at any rate, peaceful. In fact, they were arguably one of the most stable fixtures in a Europe that was otherwise a precariously fragile balance of interests and discord of voices. This volume brings together a selection of the papers given at two conferences held in November 2003 and April 2004 at the Institute of Germanic Studies, London, which focused on our respective intellectual histories and interconnections at the time.

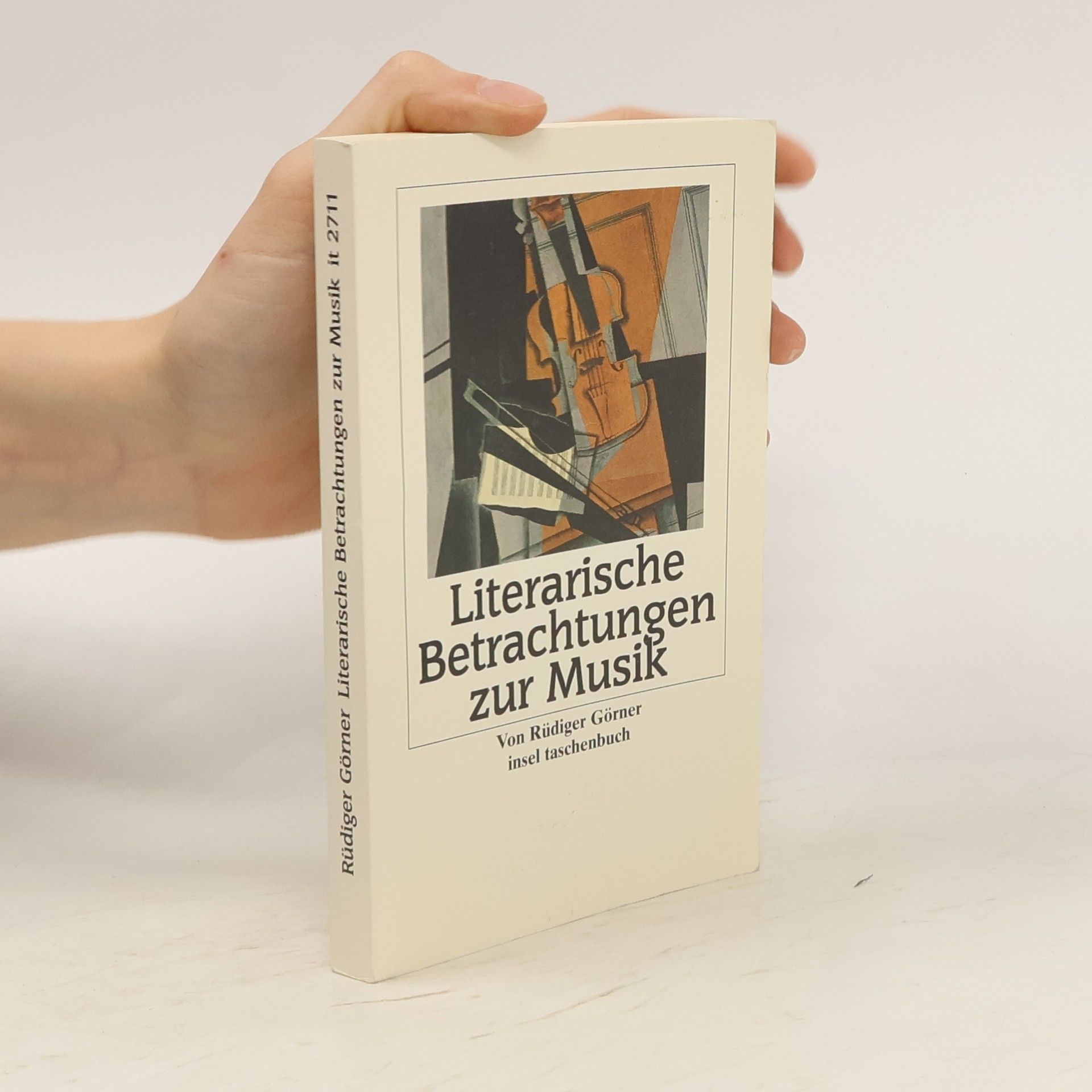

Literarische Betrachtungen zur Musik

- 265pagine

- 10 ore di lettura

Rüdiger Görner legt hier eine Studie zum Verhältnis von Musik und Sprache vor und gibt neue Einblicke in die künstlerischen Schaffensprozesse, in die Spannungsverhältnisse zwischen Inspiration und Reflexion.

London ist Literaturstadt - überwältigend in der Fülle literarischer Orte, einzigartig in der Inspirationskraft und Faszination für zahlreiche Autoren von Chaucer, Shakespeare und Dickens bis heute. Eine Stadt voller Gegensätze, Schönheiten und Abgründe. Ihnen spürt Rüdiger Görner nach und zeichnet ein atmosphärisch dichtes Bild der Stadt an der Themse und ihrer Literatur. Zehn Streifzüge führen ihn durch Southwark, die City, Bloomsbury, Westminster und Chelsea bis hinaus nach Hampstead und in die Vorstädte. Dabei beschäftigen ihn die großen Klassiker der englischen Literatur und ihre Lebenswelten ebenso wie zeitgenössische Schriftsteller, etwa Hanif Kureishi. In einer Reihe von Nebenwegen, zu denen London fast unvermeidlich verleitet, thematisiert er die U-Bahn, das Nachtleben, die Emigranten (Zweig, Canetti) und den Reform Club, von legendärer Berühmtheit seit Phileas Fogg.

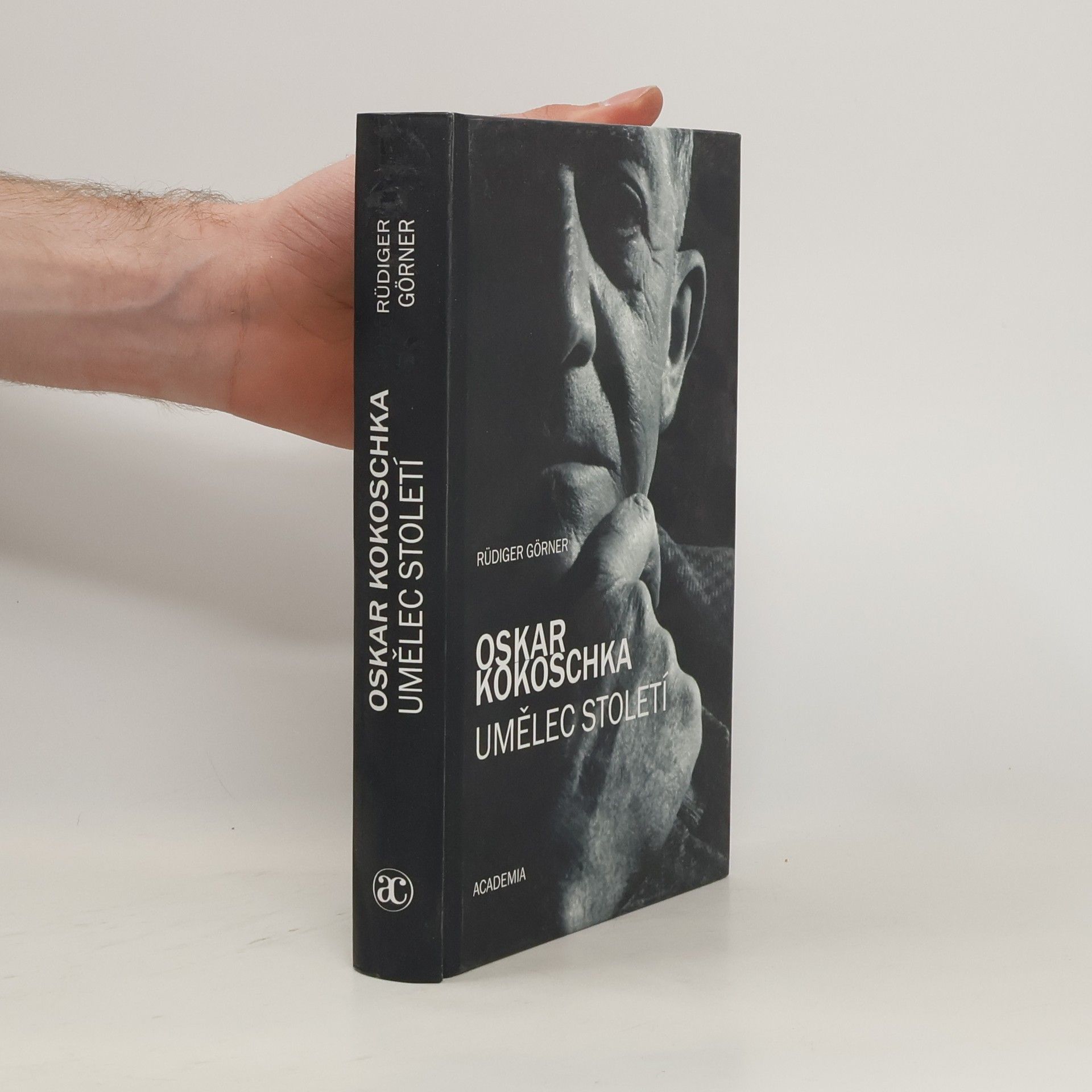

Oskar Kokoschka : umělec století

- 356pagine

- 13 ore di lettura

Vědecky fundovaný životopis významného rakouského malíře Oskara Kokoschky. Autor sleduje jeho životní a uměleckou dráhu od skromných začátků ve Vídni po postavení mezinárodně uznávaného umělce. Všímá si rovněž jeho politických postojů a nemalou pozornost věnuje i jeho pražskému pobytu, během něhož portrétoval prezidenta Masaryka a poznal svou životní družku. Jako přesvědčený antifašista Kokoschka za války emigroval do Anglie a po válce žil převážně ve Švýcarsku. Kromě geneze jeho výtvarného díla si autor všímá i Kokoschkova neméně významného literárního a dramatického díla.

Auf den Spuren von Shakespeare und Dickens, Heine und Fontane, Woolf und Kureishi: Zehn Streifzüge durch die interessantesten Stadtviertel: ein literarisches Panorama der britischen Hauptstadt - von der Themse und der City über Southwark, Bloomsbury, Westminster und Chelsea bis in die Suburbs. Stadtporträt und Literaturgeschichte in einem - von den großen Klassikern bis zu den zeitgenössischen Schriftstellern der Gegenwart.

Rüdiger Görner, geb. 1957, Studium der Germanistik, Geschichte, Anglistik und Philosophie an der Universität Tübingen und am University College, University of London; lebt als Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Kritiker seit 1981 in London. 1997-2004 Professur für German Literature an der Aston University in Birmingham sowie von 1999-2004 Director des Institute of Germanic Studies und Gründer des Ingeborg-Bachmann Centre for Austrian Literature, University of London. Seit 2004 Professor für neuere deutsche Literatur und Gründungsdirektor des Centre for Anglo-German Cultural Relations am Queen Mary College, University of London. Zahlreiche Publikationen zu Literatur und Musik, u. a. zu Thomas Mann, Rilke, Nietzsche und Mozart.

Ein Jüngling vergißt im Schmerz über den Untergang eines Reiches, einer Hierarchie, einer Ordnung buchstäblich seine Liebe und findet sie erst wieder, nachdem er das Symbol jener Ordnung, die ihm anvertraute Standarte seines Regiments, zurückgebracht und gemeinsam mit den anderen Soldaten des zerschlagenen Heeres als Sinnbild einer versinkenden Welt in Feuer hat zerfallen sehen. Alexander Lernet-Holenia stellt diese leidenschaftlichen Gefühle in einer phantastischen, spannungsreichen Handlung dar, in der auch das Ende des Ersten Weltkriegs dichterische Spiegelung gefunden hat. Der elementare Ausbruch einer Meuterei in der zerfallenden Donaumonarchie und das plötzlich erwachende Heimatgefühl der polnischen, rumänischen und ruthenischen Bauern sind ebenso unvergeßlich wie die strahlende, allen Untergang überdauernde Liebesgeschichte.

Ein Traum in Rot

- 205pagine

- 8 ore di lettura

Auf dem polnischen Gut Chlodowskis wird die Hochzeit von Elisabeth vor-bereitet. Eingeladen ist auch ein ungewöhnlich schöner junger Mann aus Chlodowskis Verwandtschaft. Elisabeth verliebt sich in ihn, löst ihre Verlobung. Damit nehmen schreckliche Unglücksfälle ihren Anfang.