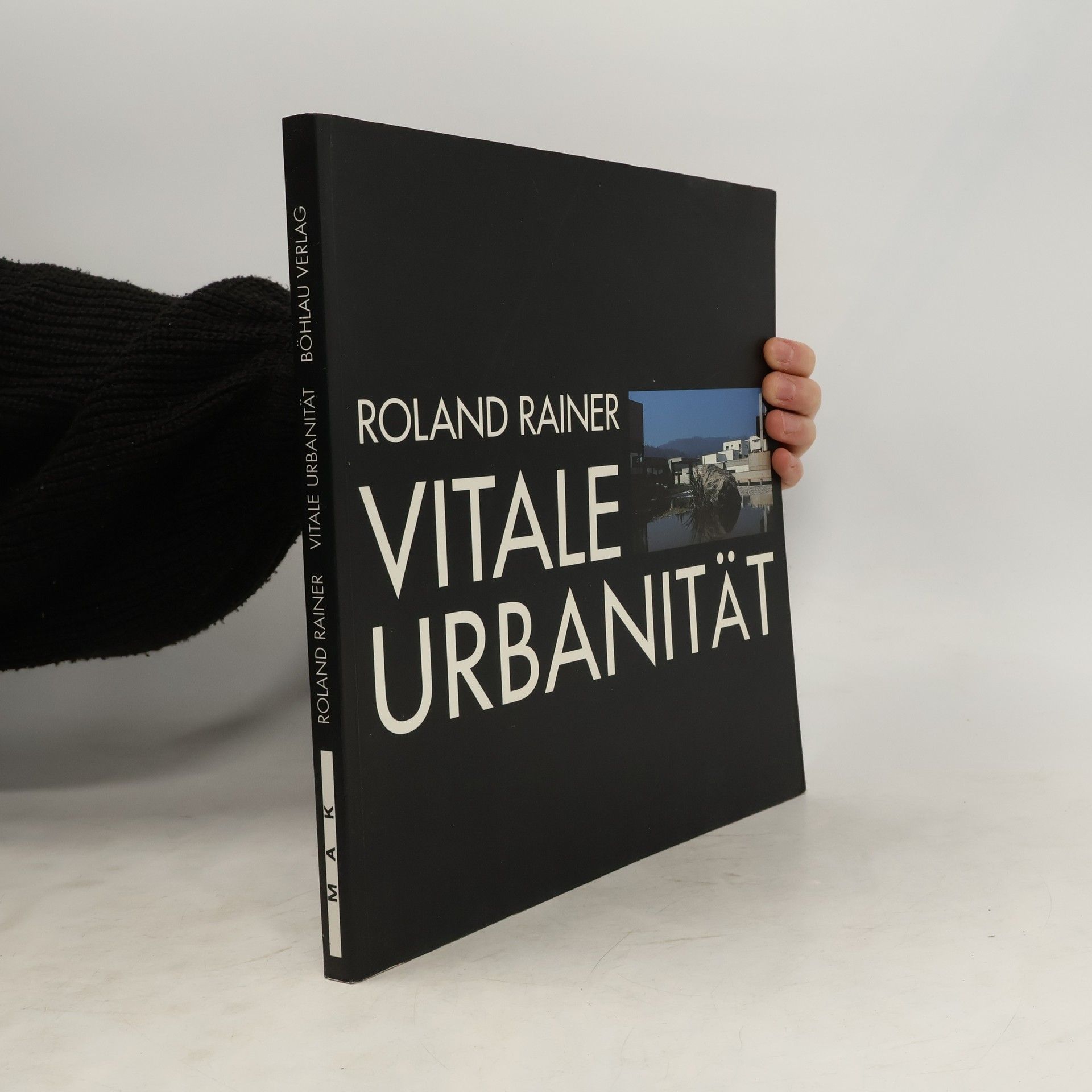

Lebensgerechte Außenräume

Livable environments. Les extérieurs vivants

Livable environments. Les extérieurs vivants

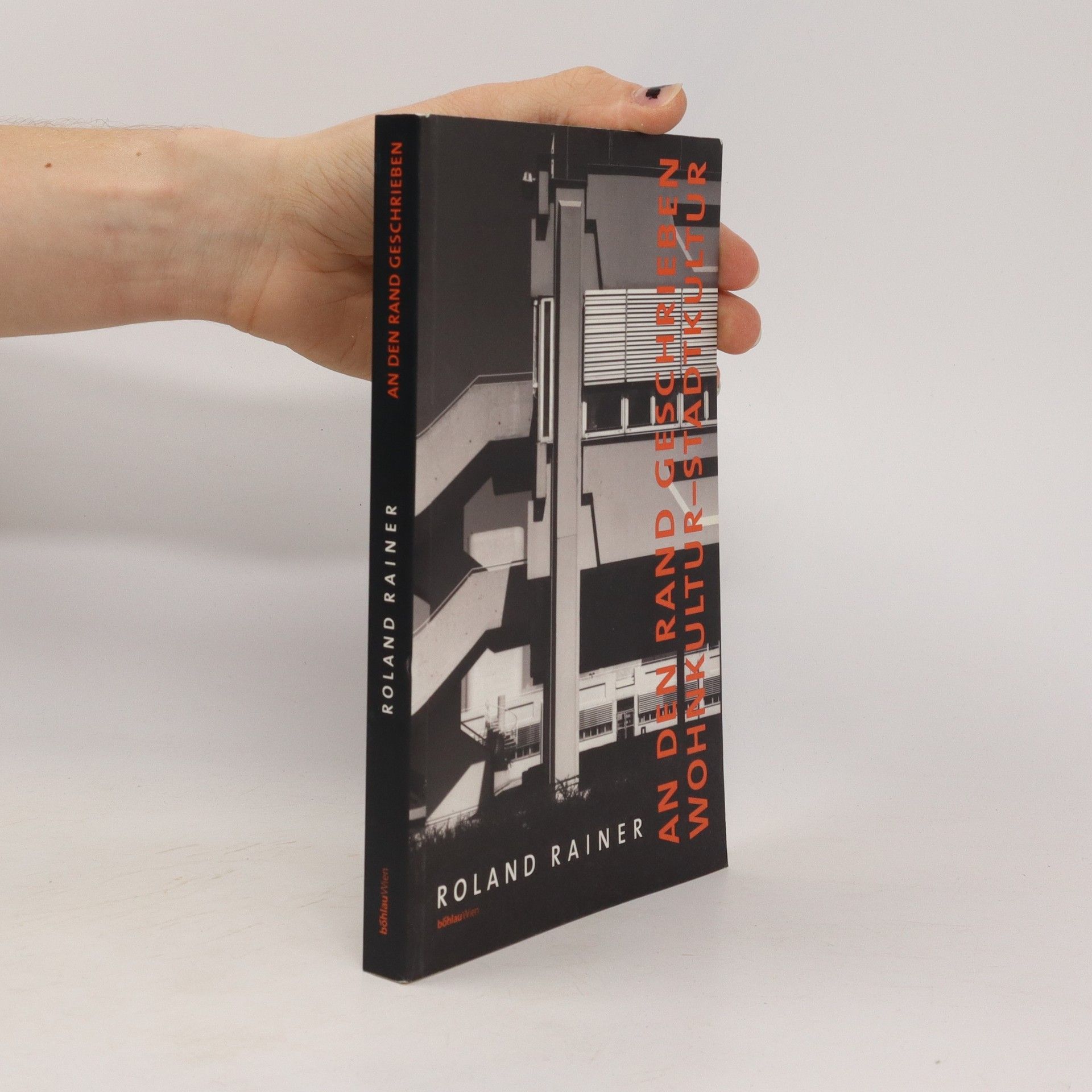

Trotz aller gegenwärtigen Hochhauseuphorie darf eine Entwicklung nicht übersehen werden, die zum Teil im Widerspruch zu den Vorstellungen verantwortungsbewußter Wohn- und Städtebaupolitik steht. Davon betroffen sind eine Reihe wichtiger Randgebiete, die Frage der Stadterweiterung oder Stadterneuerung, die Erschließung von Stadterweiterungsgebieten, die Bildung lebendiger Zentren in den Bezirken. Das alles findet einen höchst aktuellen Höhepunkt in den Problemen der Uferbebauung der Donau, der sogenannten Platte, die ebenfalls ins Blickfeld der Öffentlichkeit drängt. Außerdem scheint die Erörterung anderer brisanter Themen nötig, wie der immer weitergehenden Einengung und Bevormundung der Entwurfsfreiheit durch, manchmal offenkundig unnötige, wenn nicht sinnlose Vorschriften, denen andererseits der nur allzu sichtbare Mangel an Sicherheit bei den großen Straßen- und Tunnelbauten gegenübersteht. Zu all diesen Fragen hat Rainer in fachlich profunder Weise offen Stellung genommen, sei es durch Interviews, Reden oder Aufsätze und Bücher. Durch charakteristische Bildbeispiele jüngst ausgeführter öffentlicher Bauten und Wohn- und Siedlungsanlagen werden die Ausführungen pointiert sichtbar gemacht.

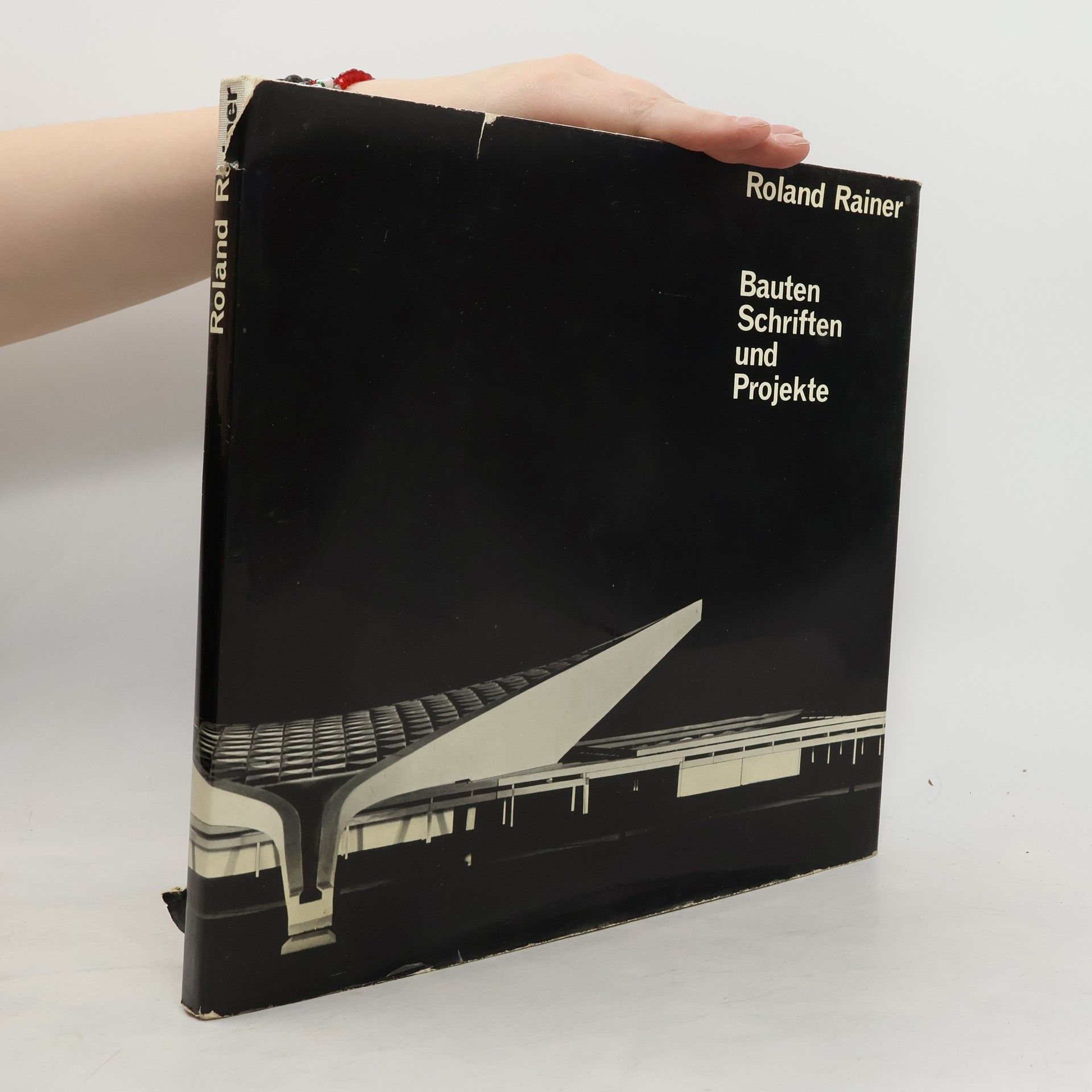

Arbeiten aus 65 Jahren