Der Maler Georg Friedrich Kersting (1785-1847) bildet mit Philipp Otto Runge (1777-1810) und Caspar David Friedrich (1774-1840) das künstlerische Dreigestirn der Romantik norddeutscher Prägung. Nach einer Ausbildung zum Dekorationsmaler in Güstrow setzte Kersting seine Studien von 1804 bis 1808 an der Kunstakademie Kopenhagen fort., wo er Schüler von Nicolai Abildgaard (1743-1809) war. 1810 zog Kersting nach Dresden und lebte im Kreis der Künstler um Gerhard von Kügelgen (1772-1820), die er auch in seinen Bildkompositionen verewigte. Eine enge Freundschaft verband Kersting mit Caspar David Friedrich, den er ebenfalls mehrfach porträtierte. Große Anerkennung erhielt der Maler für seine Interieur-Porträts, wie ,Caspar David Friedrich in seinem Atelier ́ (1811) und ,Die Stickerin ́ (1812). Kersting zeigt Personen bei stiller, konzentrierter Tätigkeit in einem für sie charakteristischen Raum, in welchem das Licht die Verbindung von Mensch und Raum bildet. Seine Bildsprache besitzt eine eigene Suggestionskraft und vermittelt den besonderen Blick auf die Zeit der Dresdner Romantik. Als Patriot und Freimaurer nahm Kersting am Freiheitskrieg 1813/14 teil. Nach einem Aufenthalt als Zeichenlehrer in Warschau übernahm er 1818 die künstlerische Leitung der Porzellanmanufaktur Meissen, die er bis zu seinem Tod 1847 innehatte. Mit umfassendem Bildmaterial gibt Bärbel Kovalevski kenntnisreich Einblick in das Leben und Schaffen des Malers.

Bärbel Kovalevski Libri

1 gennaio 1937

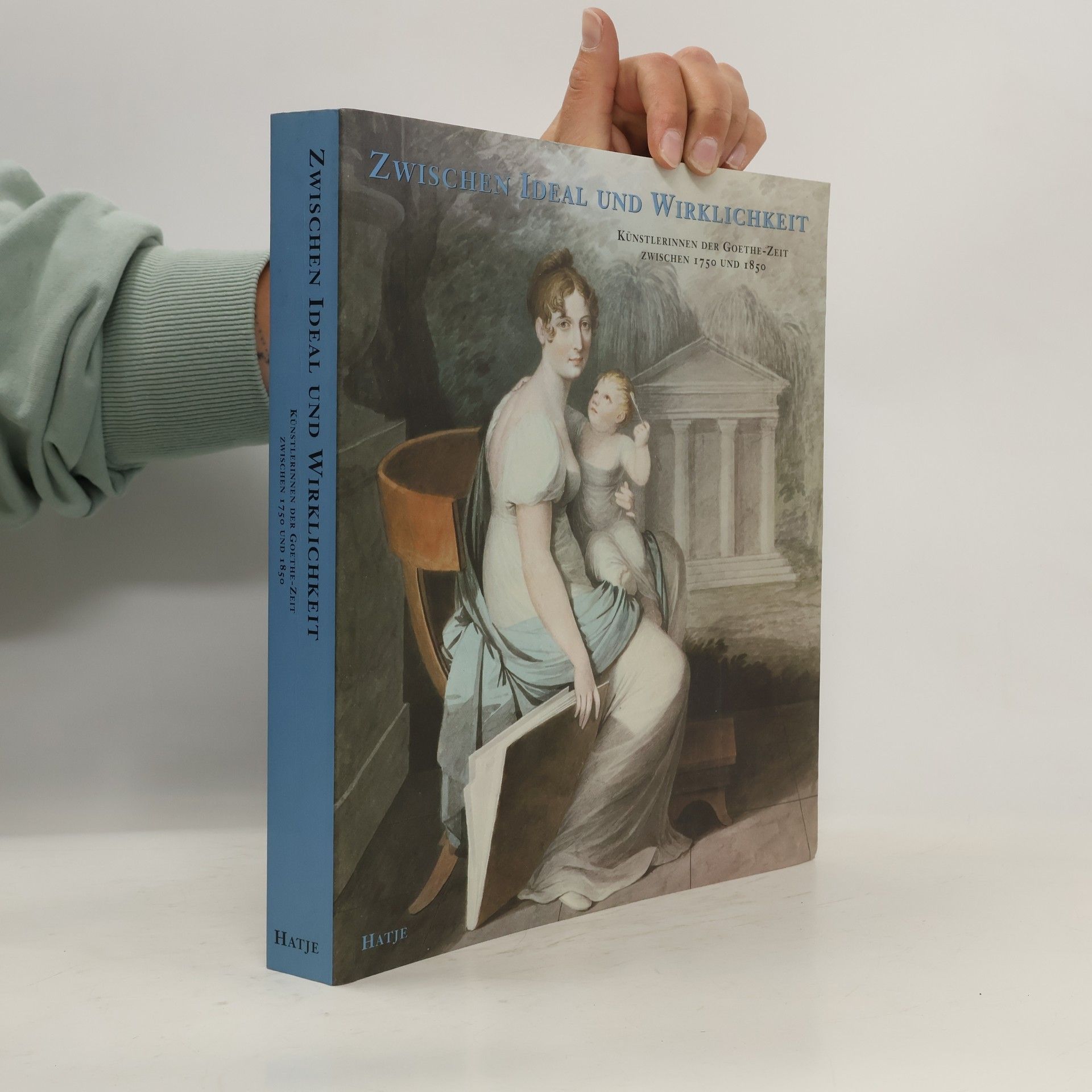

Herausgegeben Von Bärbel Kovalevski ; Mit Beiträgen Von Bettina Baumgärtel ... [et Al.]. Diese Publikation Erscheint Anlässlich Der Ausstellung ... Im Schlossmuseum Gotha Vom 1. April Bis 18. Juli 1999 Und Im Rosgartenmuseum Konstanz Vom 25. August Bis 24. Oktober 1999--colophon. Lexikon Deutscher Künstlerinnen 1700 Bis 1850: P. 322-350. Includes Bibliographical References (p. 351-358).