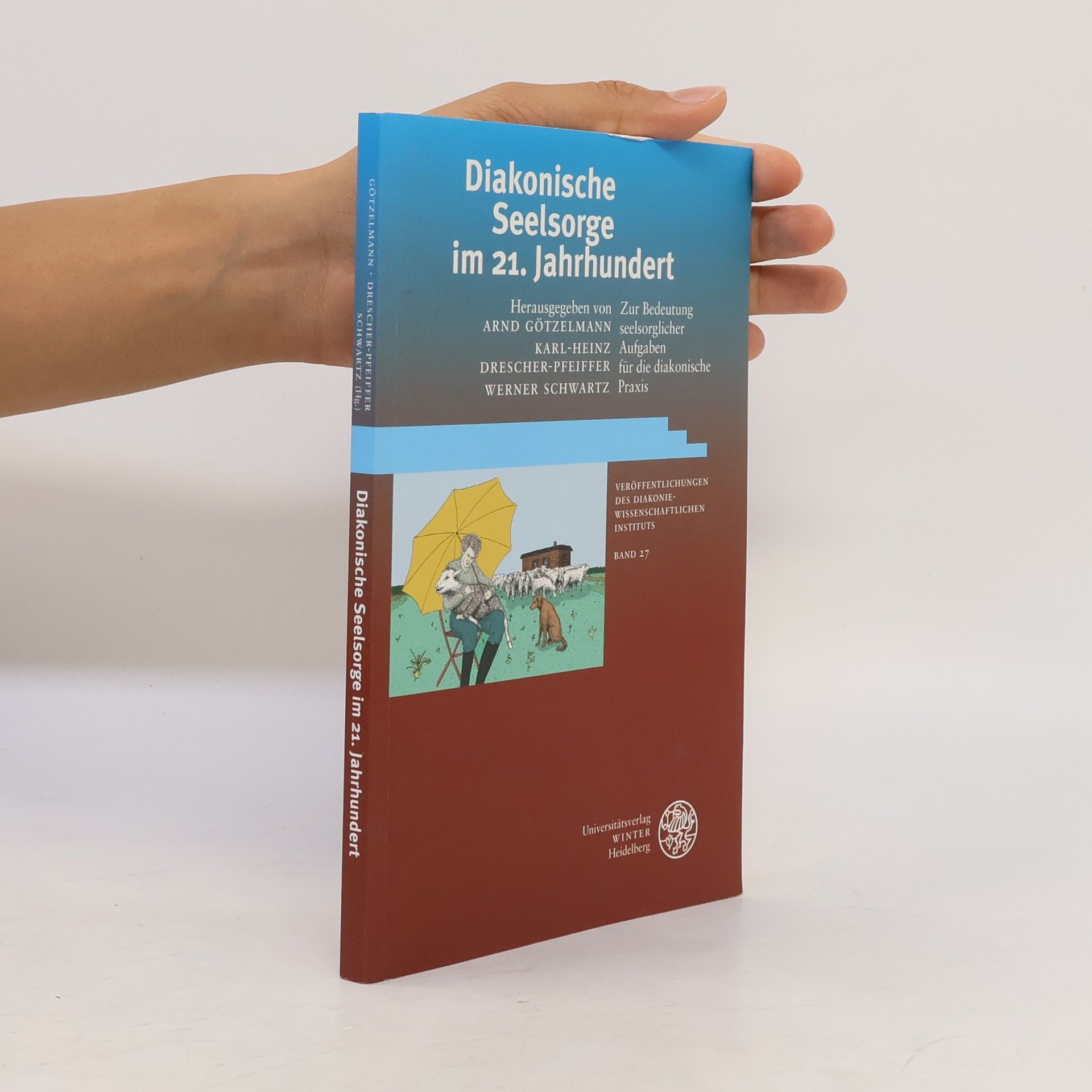

Diakonische Seelsorge im 21. Jahrhundert

Zur Bedeutung seelsorglicher Aufgaben für die diakonische Praxis

- 163pagine

- 6 ore di lettura

Seelsorge wurde - stark individualisiert - lange als Einzelgespräch verstanden. Eine diakonische Seelsorge erweitert die Perspektive systemisch, indem sie im Anschluss an Dietrich Bonhoeffer, Henning Luther u. a. die soziale Situation, den institutionellen Kontext und die gesellschaftlichen Bedingungen mit einbezieht. Diakonische Einrichtungen und Unternehmen bieten einen wichtigen institutionellen Kontext für die Seelsorge. Sie gilt als wesentliches Markenzeichen der Diakonie. In diesem Sinne zielt der vorliegende Band mit Beiträgen von 15 Autorinnen und Autoren darauf, eine diakonisch orientierte Seelsorge für Gegenwart und Zukunft zu profilieren, der Seelsorge in Theorie und Praxis Anregungen in diese Richtung zu geben und die Bedeutung spezifischer seelsorglicher Aufgaben für die diakonische Praxis wie für die Diakoniewissenschaft zu erhellen.