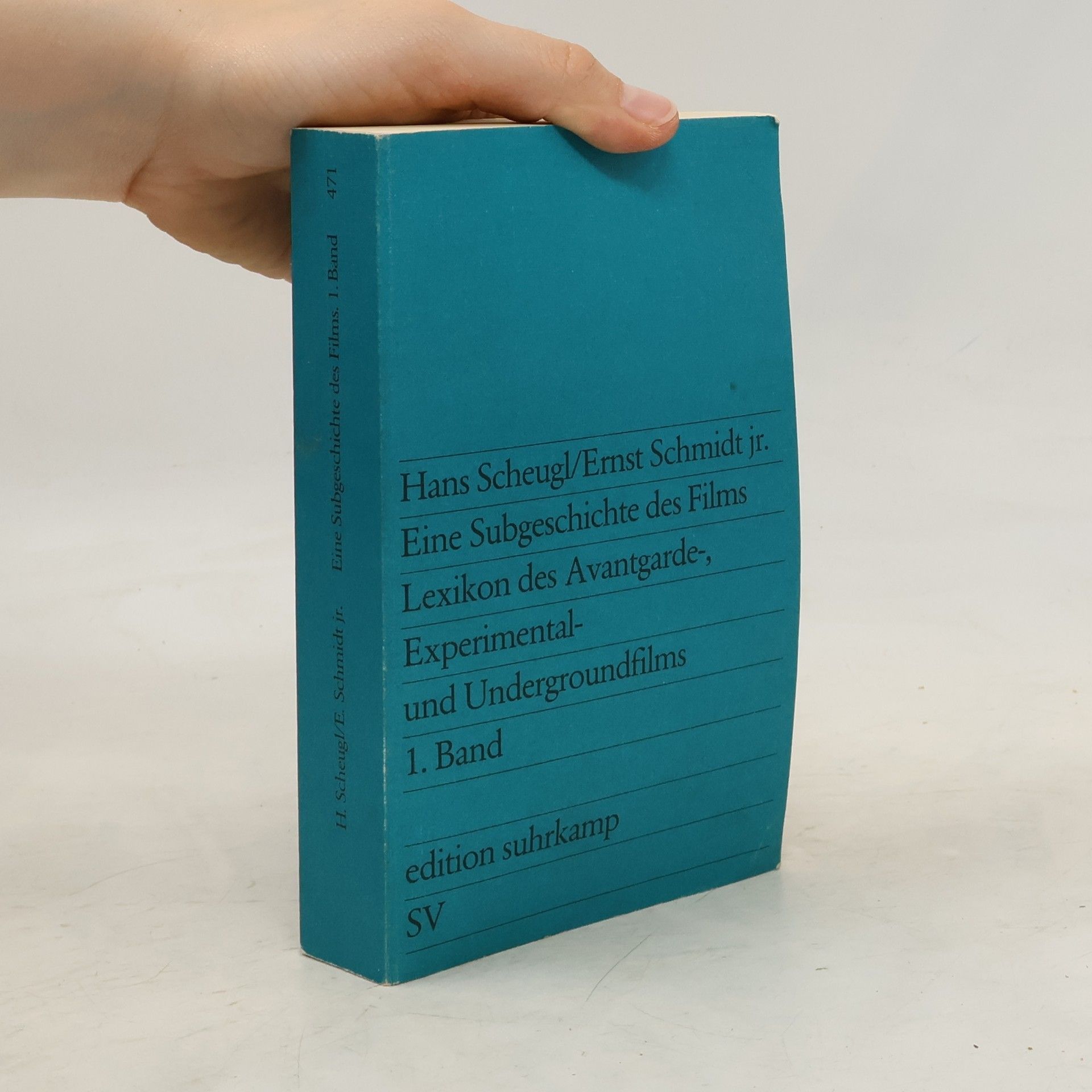

Eine Subgeschichte des Films

Lexikon d. Avantgarde-, Experimental- u. Undergroundfilms

Lexikon d. Avantgarde-, Experimental- u. Undergroundfilms

Eine Untersuchung der Theorien in Antike und Früher Neuzeit

Ernst A. Schmidt untersucht in diesem Band das Thema „das Leere“ von der Antike bis zur Frühen Neuzeit. Er behandelt die Atomistik, Porentheorien und deren Rezeption in der frühneuzeitlichen Physik. Ein Anhang bietet eine kritische Analyse antiker Atomismus-Interpretationen im 18. Jahrhundert. Ein umfassendes Werk für Interessierte.

Grundlegung einer anthropologischen Theorie historischer Zeit

In recent historiography, key concepts include the separation of historical from natural time, layers of time, proper times ("Eigenzeiten"), temporalization, and the simultaneity of the non-simultaneous. This analysis examines the works of Koselleck, Lepenies, Luhmann, and Hölscher, alongside predecessors like Herder, Pinder, Lovejoy, and Braudel. The critique highlights the confusion between directed time and progress, as well as between progress and history, which leads to the interchangeability of time and history. The separation of natural and historical time is contrasted with their interrelation, while the unity and universality of time are juxtaposed with "Eigenzeiten" and layers of time. The concept of "Verzeitlichung" is replaced by "Vergeschichtlichung," addressing the transformation of natural history (historia naturalis) into the history of nature and the shift of human history towards the principle of progress, which underpins the formula of simultaneity of the non-simultaneous. This counter-design centers on the present and simultaneity, representing fundamental human experiences of time.

Was Liebe eigentlich ist, warum und wie sie erfahren wird, hat auch die Antike bewegt: Dichter und Philosophen haben danach in großer Intensität gefragt. Der emeritierte Tübinger Philologe legt die schönsten Zeugnisse von Homer bis Apuleius in Übersetzungen oder Nacherzählungen vor. Interpretationen arbeiten die Einsichten der Texte in das Wesen der Liebe, ihren Grund und ihre Erfahrungsvielfalt heraus. Dominante Themen sind: Überwältigung durch einen Gott, Streben nach Glück, Einheit und Vollkommenheit; Liebe und Schönheit; Liebe als Krankheit, Wunde und Leiden; Liebesverrat, Ehebruch, Mord und Tod; Liebe als Ursprung der Welt und ihrer Bewegung; für die nicht-erotische Liebe: das Wesen der Freundschaft, Grund der Elternliebe, Sinn der Selbstliebe sowie die Voraussetzung und Folge der Gottesliebe zu einem Menschen. Der Vergleich mit nachantiker Literatur oder neueren Liebesdiskursen und die Beziehung zu unserer eigenen Liebesauffassung begleiten die Deutungen. Die Untersuchung ist nicht kultur- oder sozialwissenschaftlich ausgerichtet, sondern spürt, vom Interesse am Existenzial Liebe geleitet, der Gedankenarbeit bedeutender antiker Literatur nach. Am Ende entlässt der Autor einen bereicherten Leser, der von kundiger Hand durch ein reichhaltiges Gelände rund um die Liebe geführt wird.