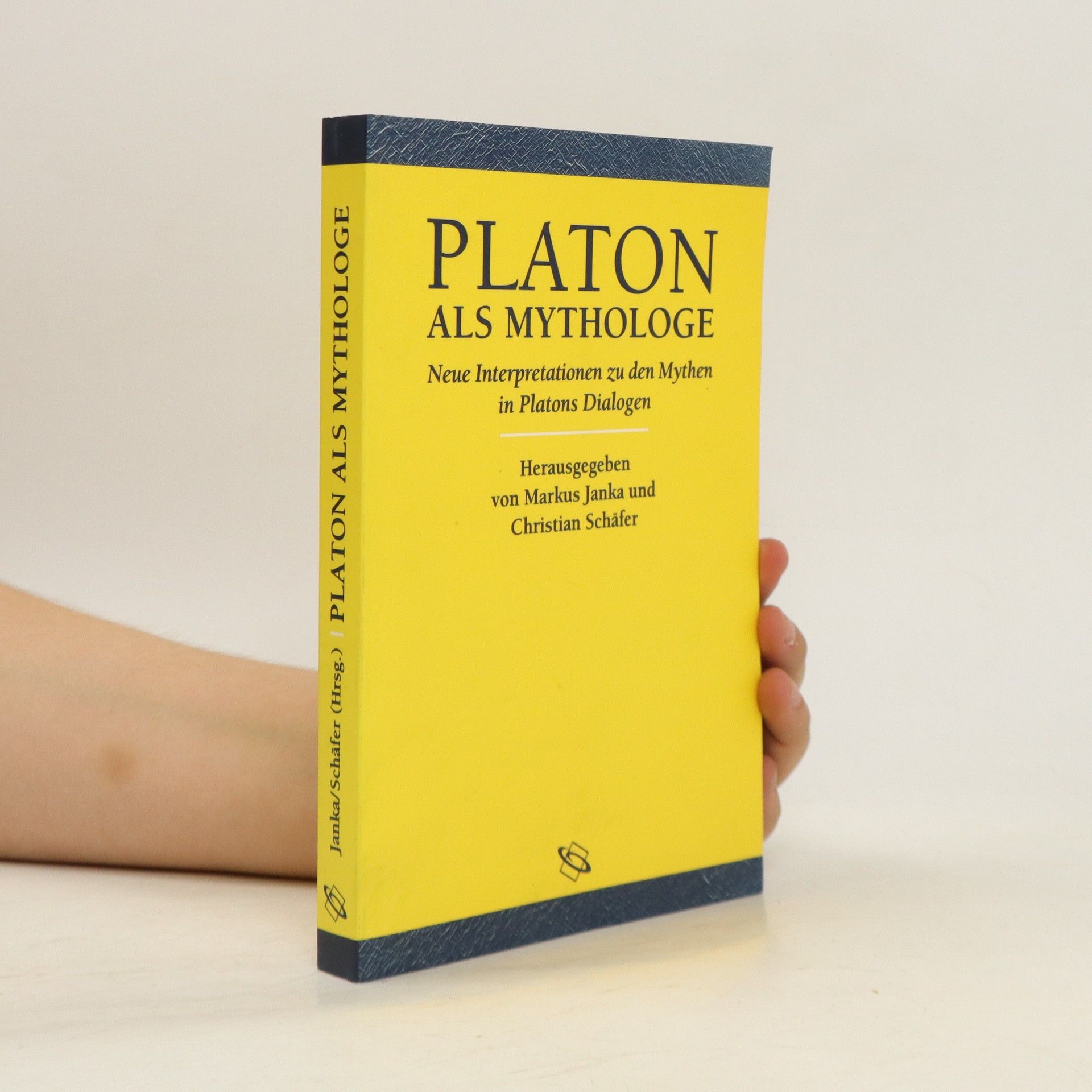

Platons 'Dialoge' enthalten reichlich mythisches Erzählgut. Doch was ist der rationale Kern dieser Mythen und welchen Stellenwert haben sie in Platons Philosophie insgesamt? Der vorliegende Band bietet dazu den neuesten philologischen und philosophischen Forschungsstand und ist damit eine wichtige Informationsquelle für die Beschäftigung mit Platon.

Markus Janka Libri

Die Aeneis des Vergil (70 –19 v. Chr.) wurde als «römisches Nationalepos» das berühmteste Werk der antiken Literaturgeschichte überhaupt. Es erzählt von den Irrfahrten, Prüfungen und Abenteuern des trojanischen Helden Aeneas, der zum mythischen Ahnherrn der Römer wird. Markus Janka bietet in dieser modernen Einführung einen Überblick über den Gang der Ereignisse, erhellt die künstlerische Gestaltung der Handlung und beschreibt die Charaktere der Protagonisten. Darüber hinaus ordnet er das Epos in das Œuvre des Vergil ein und erläutert seine Bedeutung für die augusteische Zeit.

Abiturwissen Latein

Kompaktwissen XL