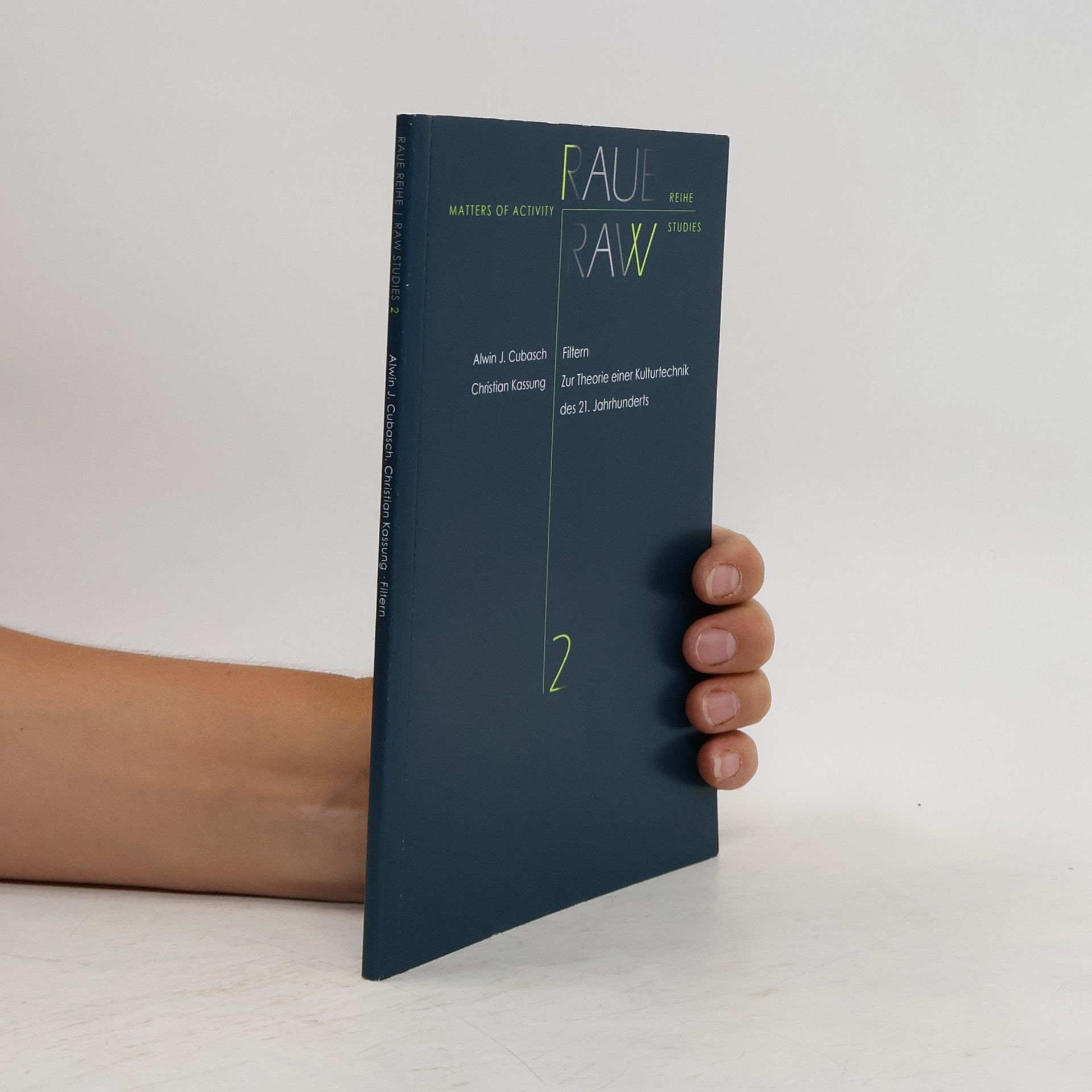

Filtern

zur Theorie einer Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts

zur Theorie einer Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts

Robert Musils "Der Mann ohne Eigenschaften" im Diskurs der modernen Physik

In der Reihe erscheinen seit 1971 Beiträge zu den Schriften Robert Musils. Begründet durch Karl Dinklage und viele Jahre fortgeführt durch Josef Strutz werden die „Musil-Studien“ heute von Christoph Hoffmann (Luzern), Alexander Honold (Basel), Birgit Nübel (Hannover) und Norbert Christian Wolf (Wien) herausgegeben. Die inzwischen über 40 Bände stellen den Dichter und Essayisten Musil in den Mittelpunkt, erschließen einzelne literarische Texte und diskutieren seine wissenschaftlichen und journalistischen Arbeiten. In der Reihe sind Monographien führender Musilforscherinnen und -forscher, wichtige akademische Qualifikationsschriften und wegweisende Konferenzbände erschienen. Am Anfang standen editionsphilologische Studien, Interpretationen einzelner Werkkomplexe und breiter literarhistorische Kontextualisierungen im Vordergrund. Seit den 1990er Jahren finden wissenschaftshistorische und kulturwissenschaftliche Rückbezüge zunehmende Aufmerksamkeit. In den „Musil-Studien“ können Monographien, Sammelbände und Editionsprojekte aufgenommen werden, die sich an Forschende, Lehrende und eine interessierte Öffentlichkeit wenden. Erwünscht sind auch Beiträge, die das Werk Robert Musils in größere Konstellationen und Zusammenhänge einordnen. Publikationssprachen sind Deutsch und Englisch.