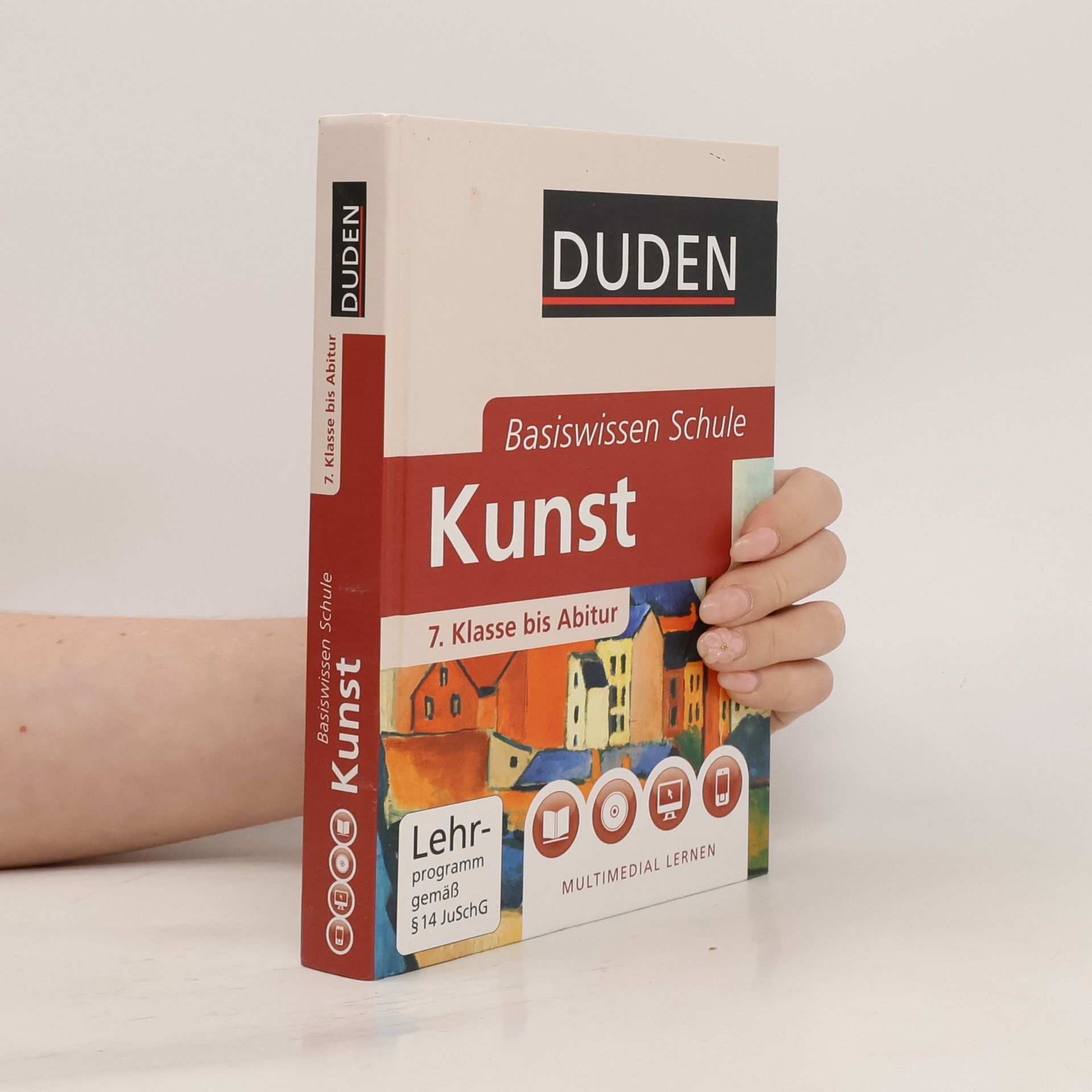

Der Titel aus der Reihe „Basiswissen Schule“ bietet umfassende Inhalte für den Kunstunterricht von der 7. Klasse bis zum Abitur. Thematische Kapitel mit Zusammenfassungen, zusätzliche Beiträge, Videos und Wissenstests auf DVD und der Webseite www.schuelerlexikon.de sowie ein mobiles Lexikon für unterwegs unterstützen das Lernen.

Karlheinz Nowald Libri

Narragonia

Wiedergänger und Gelichter