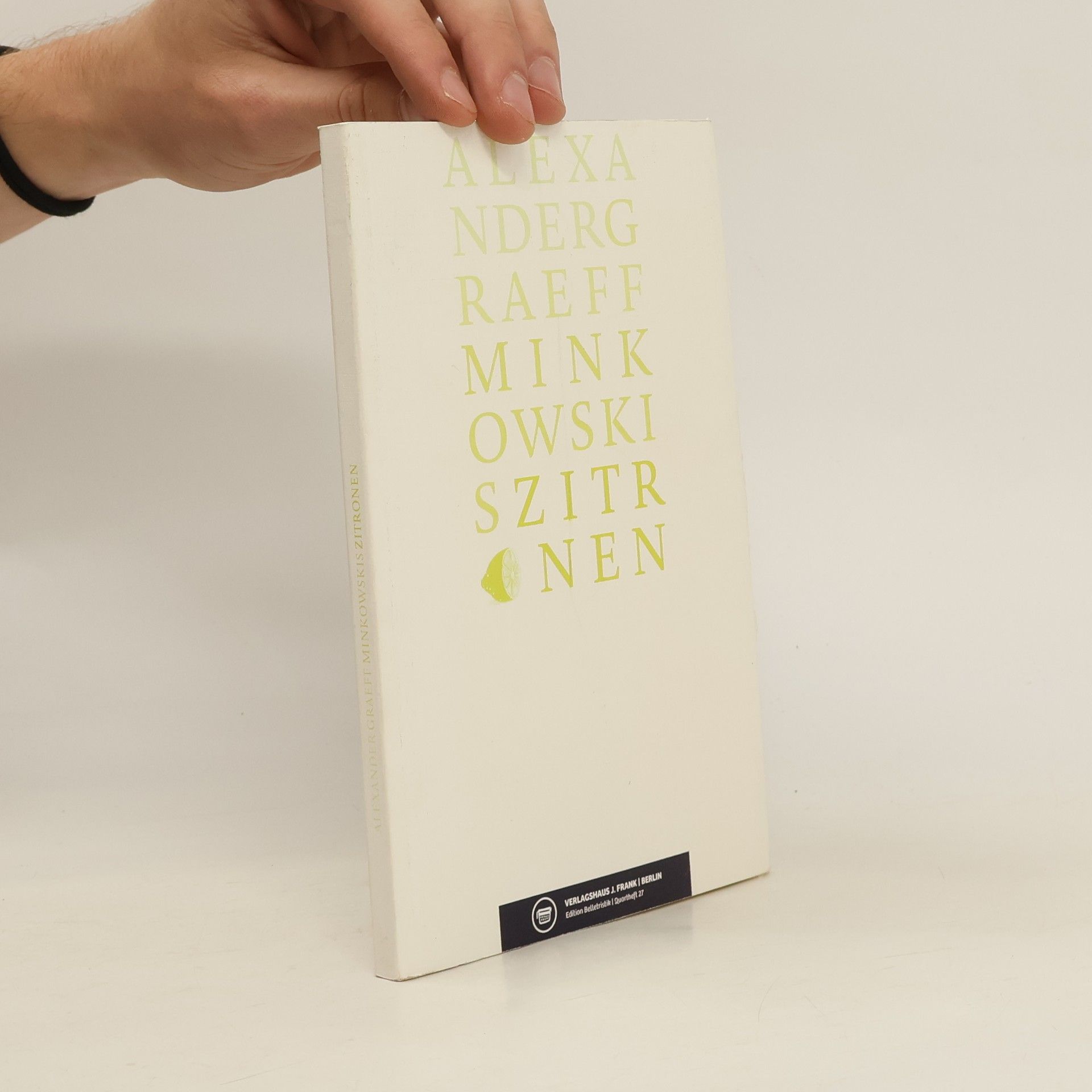

QUEER

- 48pagine

- 2 ore di lettura

Die Sprache, die uns umgibt, formt unser Begehren, unsere Identität und unsere Entscheidungen im Leben. Und sie deformiert sie. In seinem Essay QUEER zeichnet Alexander Graeff seinen Weg zu einer poetischen und politischen Stimme nach, von Nietzsche zu Eileen Myles, vom Rheinland-Pfalz der 90er Jahre nach Berlin, von Verwirrungen und Ohnmachten zur Ermächtigung. Wie finden wir einen Platz in der Welt, wenn Klasse und Kanon uns die Sprache vorgeben? Wenn der Ausweg aus der Sprachgewalt der Herkunft durch die Akademien führt? Und wie können wir uns freisprechen und freidichten von einer Welt, die uns permanent in Schubladen stecken will? Graeff erschreibt sich queer als eine Möglichkeit in poetischer Sprache zu existieren und zugleich eine Sexualität zu finden, die Begehren nicht in Geschlechtern, Kategorien oder Prozenten benennt. Stattdessen Biografisches nicht als singuläre Geschichte begreift und in der Verse als widerständige Symbole gelten. Poesie als Schlingpflanze, als tentakuläres Fadenspiel an Sprachen, Körpern, Ichs und Dus — umgeben von der Zumutung der Realitäten und Ideale.