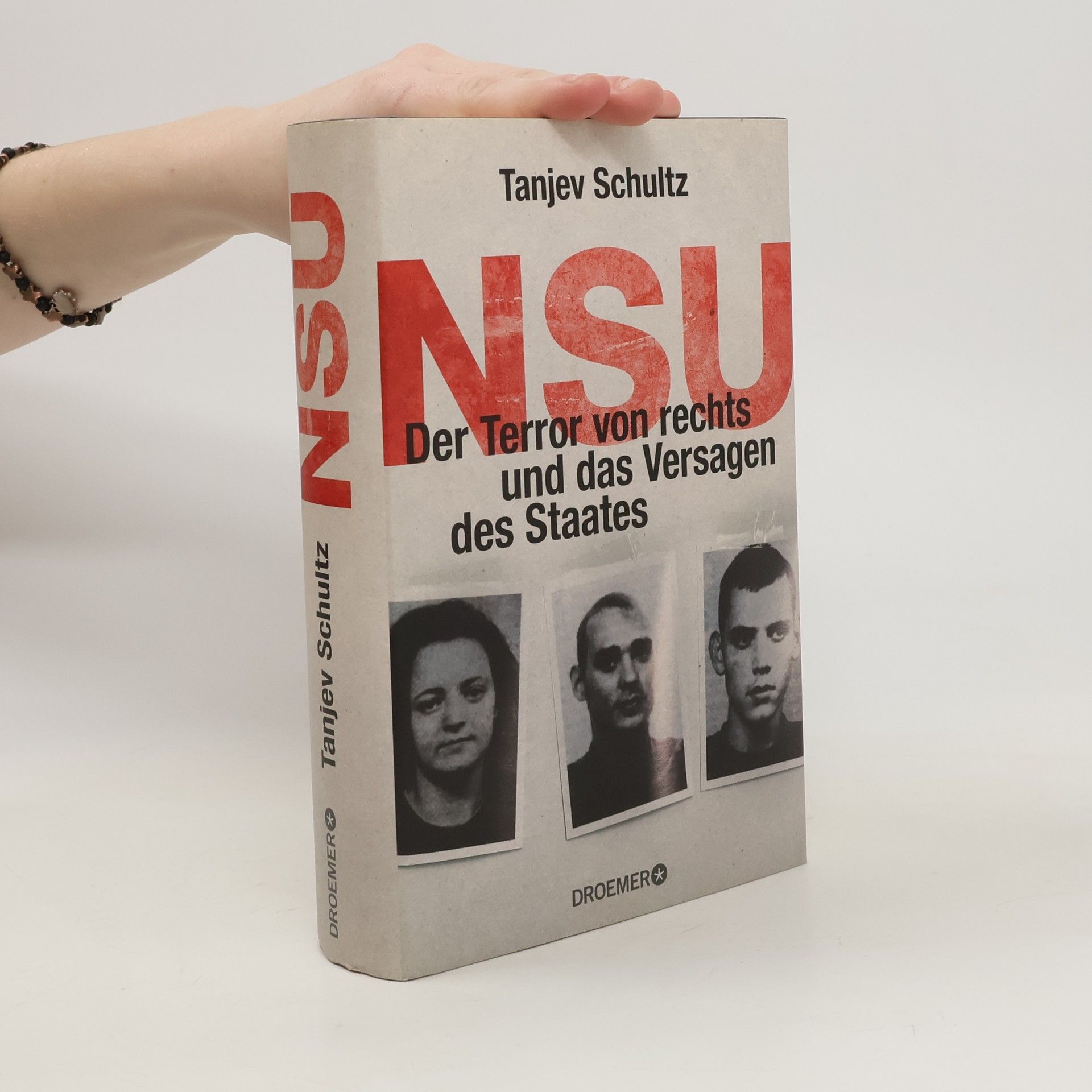

Mordende Neonazis, zwielichtige Agenten, überforderte Polizisten Jahrelang lebten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe im Untergrund. Jahrelang raubten und mordeten die Terroristen, ohne gestoppt zu werden. Jahrelang hatten die Behörden keine Ahnung von dieser beispiellosen Mordserie einer nationalsozialistischen Terrorzelle. Wie war das möglich? Diese Frage bleibt brisant, auch und gerade nach dem Urteil im NSU-Prozess. Tanjev Schultz, der jahrelang für die Süddeutsche Zeitung über Innere Sicherheit und auch den NSU-Prozess berichtet hat und nun Professor an der Universität Mainz ist, erzählt die Geschichte des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) als erschütternde Kriminalgeschichte eines staatlichen Organversagens. Sein dramatischer Blick in die Abgründe der rechten Szene – und der deutschen Behörden – stützt sich auf die Auswertung von Tausenden Aktenseiten, Hunderten Zeugenaussagen und auf jahrelange eigene Recherchen. »Die NSU-Morde sind unser 11. September.« Harald Range, Ex-Generalbundesanwalt »Tanjev Schultz zeigt messerscharf: Die Behörden haben fragwürdig gearbeitet – und der rechte Terror ist bis heute keineswegs gebannt.« Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Direktorin des Fritz Bauer Instituts

Tanjev Schultz Libri

Auf dem rechten Auge blind?

Rechtsextremismus in Deutschland

Der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge von Halle und Hanau, Hass und Gewalt gegen Juden und Muslime - immer wieder erschüttert rechter Terror das Land. Die Bundesrepublik wird die Neonazis nicht los. Schaut der Staat scharf genug hin, um die Gefahr des Rechtsextremismus zu erkennen? Geht er effektiv dagegen vor? In jüngster Zeit mehren sich die Vorwürfe gegen Beamte, Polizisten und Behörden, selbst in radikale Umtriebe verstrickt zu sein.Vor dem Hintergrund dieser alarmierenden Entwicklungen beschreiben die Autorinnen und Autoren die Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland. Sie schauen in die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, erörtern das Erstarken einer "Neuen Rechten" und analysieren die Verantwortung von Polizei und Geheimdiensten.

Mit Angst lernen wir falsch - wenn wir überhaupt lernen. Nur in einer Schule ohne Angst lernen Kinder und Jugendliche auf eine Art und Weise, dass sie zukünftig kreativ und entscheidungsfähig sind. Tanjev Schultz hat erlebt: In unseren Schulen läuft etwas grundsätzlich schief. Er erklärt, warum es so viele Schulen mit Angst gibt und was für eine Schule ohne Angst verändert werden muss. Eine nachdenkliche Abrechnung mit den Lebenslügen unseres Erziehungssystems und der zersplitterten Bildungspolitik, ein provozierend-sachkundiger Entwurf für eine Schule mit Herz und eine klare Absage an eine jüngst wieder favorisierte, auf Disziplinierung bedachte kalte Pädagogik.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht um die Presse- und Meinungsfreiheit gerungen wird. Wie weit darf die Meinungsfreiheit gehen und wo endet die Toleranz? Immer wieder müssen diese Fragen auf ein Neues beantwortet werden. Doch dieser Aufwand ist nötig und lohnend, denn Meinungsfreiheit ist ein zentrales demokratisches Gut, das von verschiedener Seite bedroht wird. Befeuert wird die Debatte aktuell durch die Digitalisierung, die es ermöglicht, weitgehend unerkannt und anonym Meinungen aber auch Hasskommentare zu äußern. Den Befürchtungen einer enthemmten, von Hass geprägten Kommunikation im Internet steht die Sorge einer nachhaltigen Einschränkung der freien Meinungsäußerung entgegen. Gut verständlich beschreiben Experten unterschiedlicher Disziplinen das Phänomen aus ihrer jeweiligen Fachrichtung. Daraus ergibt sich eine facettenreiche Darstellung, ohne jedoch in Fachsprache abzugleiten.