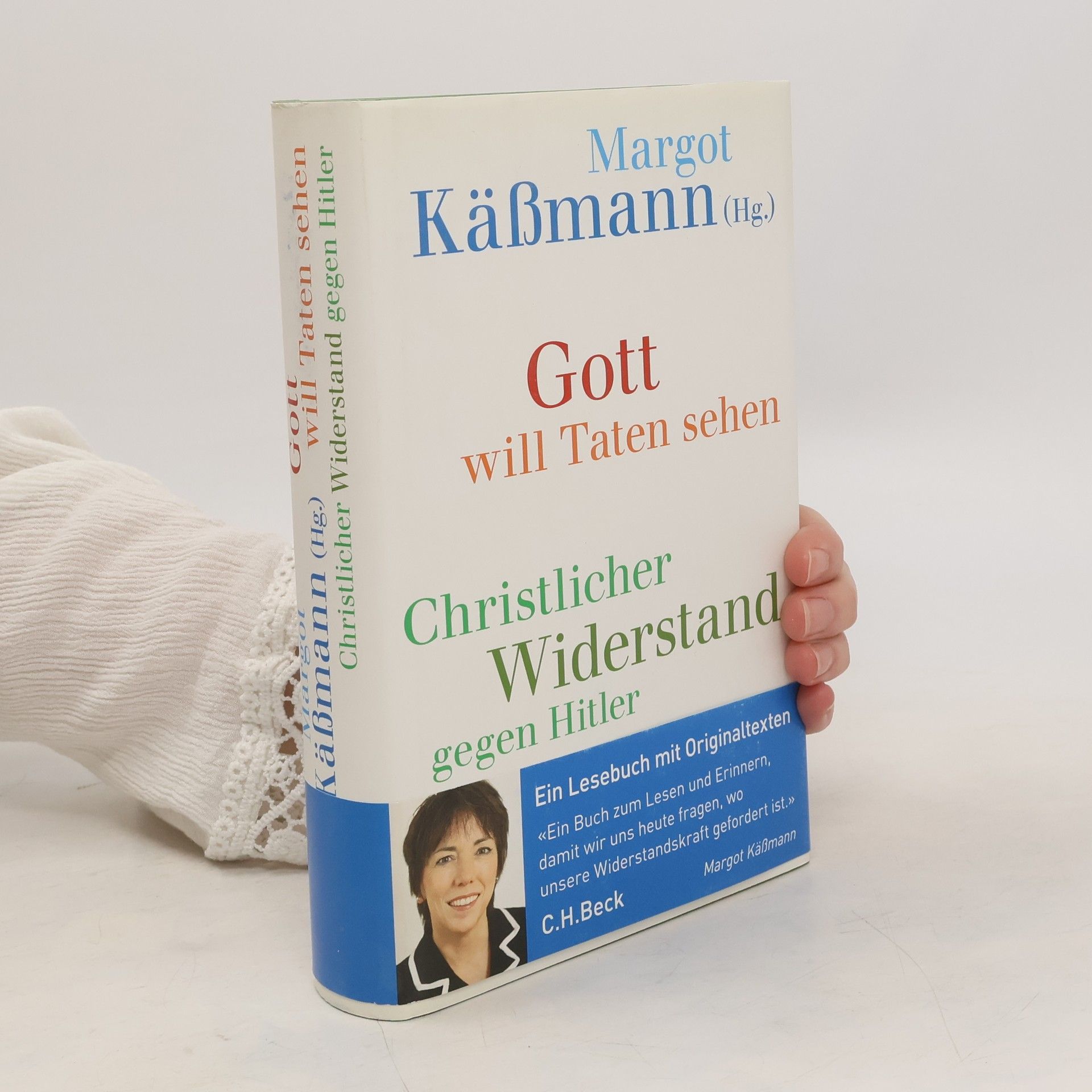

Dieses Buch versammelt bewegende Zeugnisse aus dem christlichen Widerstand gegen Hitler, darunter auch unpublizierte Texte. Die Briefe und Aufzeichnungen, oft in großer Not und Gefahr verfasst, berühren zutiefst und regen zum Nachdenken an, wo heute Mut zum Widerstand gefordert ist. Für viele Widerständler wurde ihr christlicher Glaube zum moralischen Kompass und zur Quelle ihres Mutes. Es waren unterschiedliche Menschen: Theologen, enttäuschte Kirchenmitglieder, Staatsbeamte, Militärs, Studenten, Frauen und Männer, Junge und Alte, Katholiken und Protestanten. Einige wurden durch ihren Glauben zum Widerstand geführt, andere fanden im lebensgefährlichen Kampf zu ihrem Glauben. Sie alle teilten die Überzeugung, dass etwas getan werden musste, auch wenn es das eigene Leben kostete. Die chronologische Anordnung und die einführenden Erklärungen zu Personen und Zeitumständen machen diese Anthologie zu einer spannenden Geschichte des christlichen Widerstands. Der Leser kann hautnah verfolgen, wie die ersten zaghaften Proteste gegen das Unrechtsregime für einige mutige Menschen in den Untergrund und ins Gefängnis führten und wie ihnen im Angesicht des Todes bewusst wurde, dass das „Dritte Reich“ der größtmögliche Gegensatz zum Reich Gottes ist.

Anke Silomon Libri