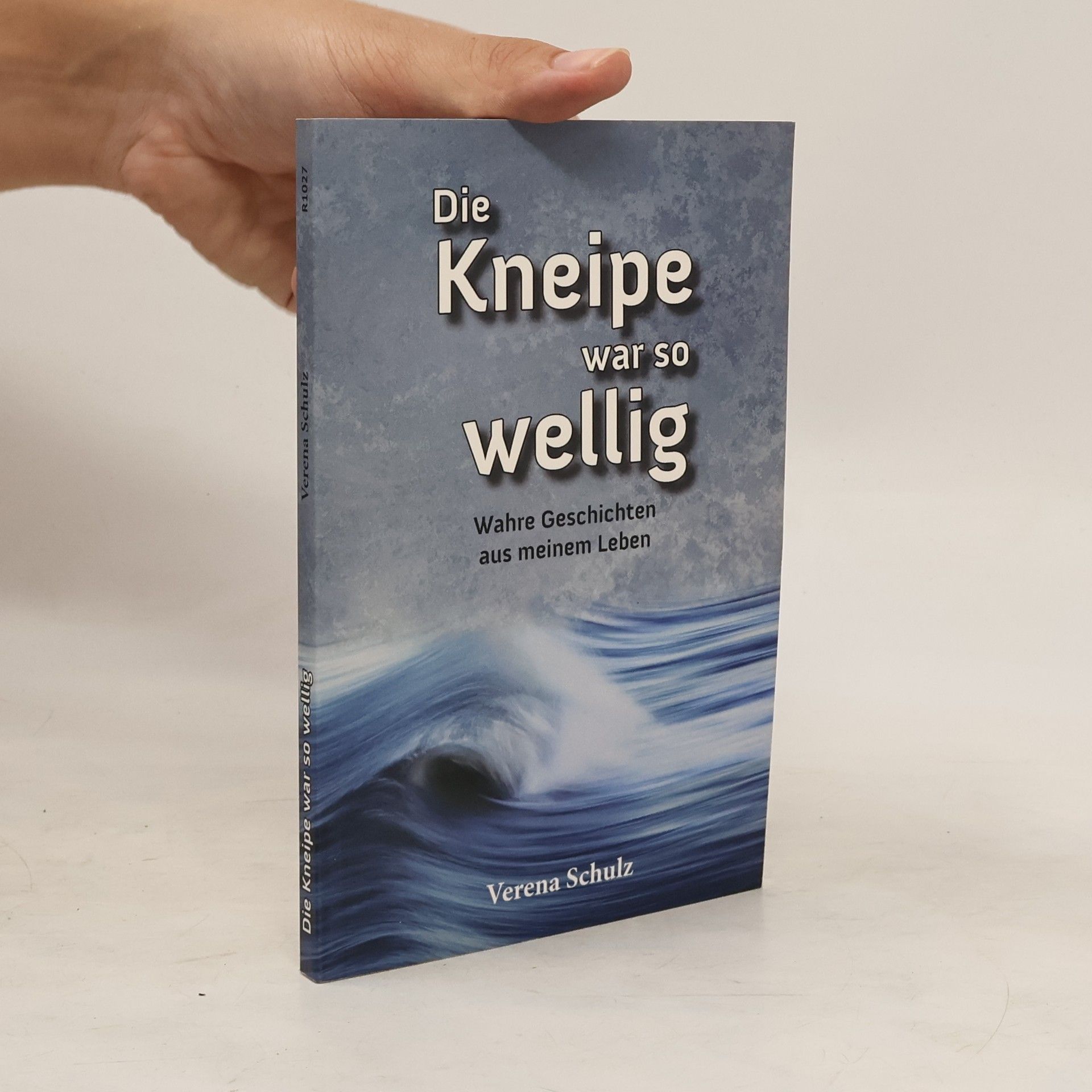

Die Kneipe war so wellig

- 141pagine

- 5 ore di lettura

Es sind wahre Geschichten aus ihrem Leben, die Verena Schulz in diesem Buch erzählt. Nein, Kellnerin wollte sie nie werden. Und doch arbeitet sie einige Jahre in diesem Beruf. Aus gesundheitlichen Gründen wechselt sie zur Verkäuferin. Kurz nach der Wende, kommt die Arbeitslosigkeit. Für fünf bis sechs Monate an die Nordsee ziehen? Warum nicht. Auf der Insel Neuwerk, bei Familie Fock, findet sie Arbeit. Sie erlebt Ebbe und Flut, macht Spaziergänge durchs Watt und fährt mit den Wattwagen aufs Festland. Es gibt noch andere, lustige Erlebnisse: Als Kind eine Fahrt mit dem Panzer, das dicke Kamel im Tunesienurlaub und der erste Besuch bei ihrem Schwager, mit der Frage: »Wo ist der Kolkrabe?« Die Hochzeitsvorbereitung ihrer Schwester, mit Rouladennadeln im Haar, einige Unfälle, die Kur und der Urlaub in Strbske Pleso, dass Missgeschick mit dem „Vertreter“, und vieles mehr. Auch Trauriges wird erwähnt. Der Verlust ihrer Freundin Rosemarie und das Verschwinden ihres geliebten Katers Eddi.