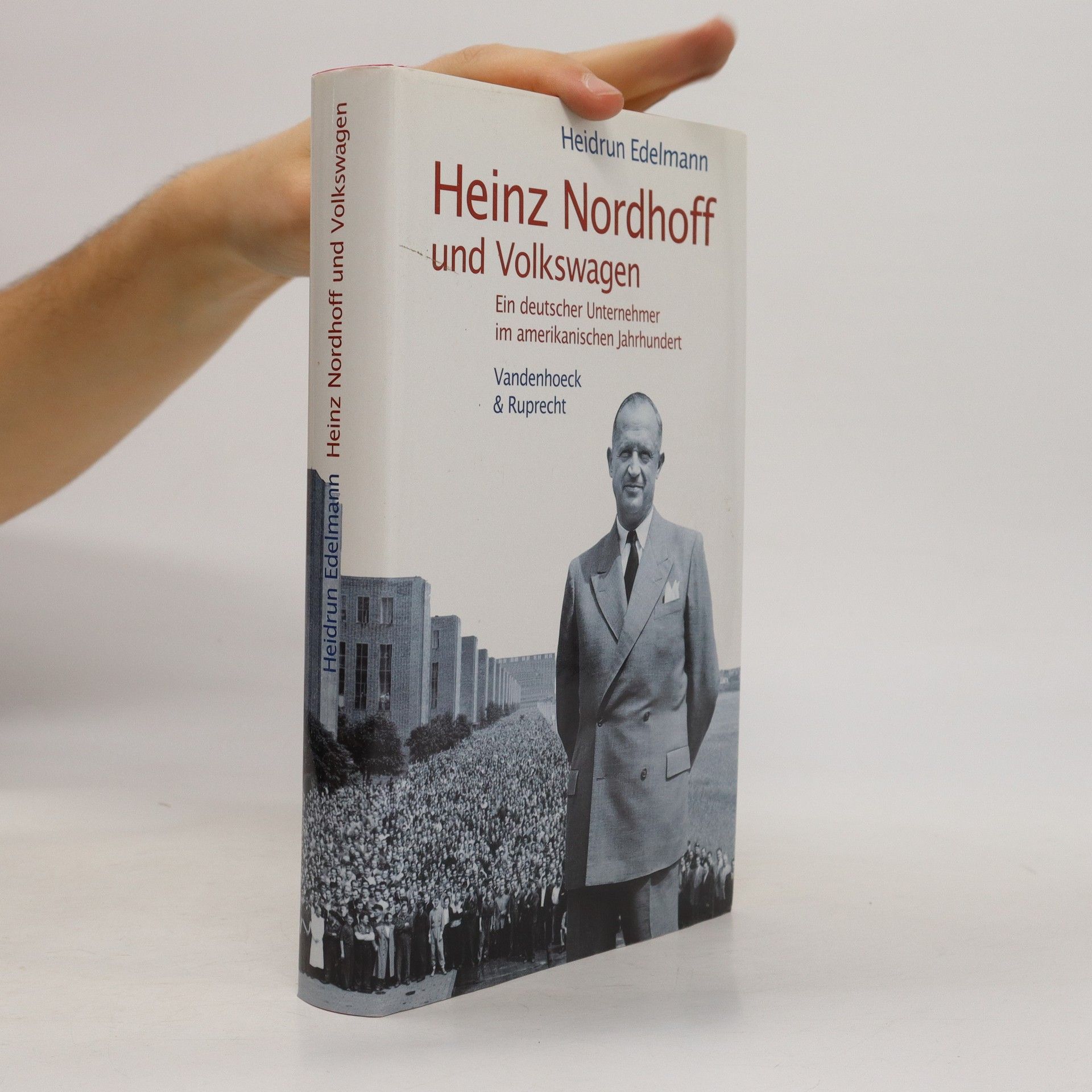

Heinz Nordhoff und Volkswagen

- 320pagine

- 12 ore di lettura

In der Ära seines Vorstandsvorsitzenden Heinz Nordhoff (1948–1968) wuchs das Volkswagenwerk zum größten Unternehmen der Bundesrepublik und zu einem Weltkonzern heran. Hätte Nordhoff seine spektakulären Erfolge ohne die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch nicht erzielen können, war es doch sein Verdienst, die Chance, die sich ihm nach 1948 in Wolfsburg bot, konsequent zu nutzen. In den zwanziger und dreißiger Jahren hatte er das Modell der fortgeschrittenen amerikanischen Automobilproduktion studiert und war mit der Katholischen Soziallehre in Berührung gekommen, die einen Ausgleich zwischen Unternehmer und Arbeiterschaft im Betrieb anstrebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte er mit dem legendären VW-»Käfer« zweckmäßige Konstruktion und rentable Produktion zusammen. Zugleich etablierte Nordhoff eine soziale Betriebspolitik, die vorbildlich wirkte und das »Modell Deutschland« wesentlich prägte. Nach jahrelangen Recherchen im In- und Ausland, zahllosen Gesprächen mit der Familie, mit Weggefährten und Zeitzeugen legt Heidrun Edelmann nun diese erste Biografie Heinz Nordhoffs vor: Es ist die Lebens- und Erfolgsgeschichte eines großen Unternehmers und zugleich ein zentrales Stück Wirtschafts- und Kulturgeschichte aus den Anfangsjahren der Bundesrepublik.