"Beethoven ist nicht der Kunst-Heros, der niemanden braucht und alles ganz allein aus sich heraus zu schaffen vermag, wie man dies seit fast zweihundert Jahren so gern dargestellt hat. Vielmehr bedurfte er immer der anderen." Ulrich Drüner, langjähriger Orchestermusiker und Musikantiquar, erzählt das Leben Ludwig van Beethovens aus einer ganz neuen Perspektive. Dass Beethoven sich nach der Erkrankung des Gehörsinns als Künstler aus der Krise heraus neu entfalten konnte, verdankt er zu großen Teilen seiner „unsterblichen Geliebten“ und der bisher unterschätzten tiefen Freundschaft mit dem österreichischen Erzherzog Rudolph. Beide verhalfen dem Komponisten zu einem zweiten Leben. Das Leid seiner späten Jahre rührt, wie Ulrich Drüner ausführt, nicht nur von der fortschreitenden Vereinsamung, sondern auch aus dem Umstand, dass Beethoven davon überzeugt war, mit der „unsterblichen Geliebten“ ein Kind gezeugt zu haben. Sehen durfte er dieses Kind nie. Ludwig van Beethovens einst fortschrittliche Einstellung gegenüber Frauen erfuhr dadurch eine folgenreiche Wandlung. Nicht nur deswegen weicht in dieser Biografie der Mythos vom unbeugsamen Republikaner einer differenzierteren Darstellung.

Ulrich Drüner Libri

Richard Wagner

- 831pagine

- 30 ore di lettura

Ein epochales Werk, das unseren Blick auf Richard Wagner verändern wird. Nach heutigen Maßstäben hätte Wagner spätestens 1855 mit den Erfolgen von Rienzi und Lohengrin finanziell ausgesorgt haben müssen. Statt dessen musste er Bettelbriefe schreiben und Mäzene suchen, wegen seiner Sucht nach Luxus, aber auch, weil das frühe 19. Jahrhundert ernsthafte Komponisten schlechter entlohnte als spektakuläre Virtuosen. Wagner gelang es, um sich und sein Schaffen einen Mythos zu kreieren, der ihm neue finanzielle – und künstlerische – Möglichkeiten eröffnete. Zu diesem Mythos gehörte, dass Richard Wagner als deutscher Künstler von der jüdischen Presse ungerecht behandelt, von dem jüdischen Komponisten Meyerbeer getäuscht und von dem jüdischen Musikverleger Schlesinger ausgebeutet wurde – faustdicke Lügen, wie Drüner aus den Quellen zeigt. So wie Luxus, Seide und Parfüms, weibliche Zuneigung, tiefe Freundschaften (Nietzsche, Liszt) brauchte Wagner zum Komponieren sehr lange diesen antisemitischen Impuls. Zu seiner Selbstinszenierung gehörte auch das Rezitieren und Deklamieren seiner Dichtung im engsten Kreise, woraus er die Sprachmelodie und die Inspiration gewann. Diese Biografie zeigt, wie Wagner nicht nur als Komponist, Regisseur und Dirigent wegweisend wirkte, sondern auch das Berufsbild des sich immer wieder neu erfindenden Intellektuellen in Deutschland maßgebend prägte.

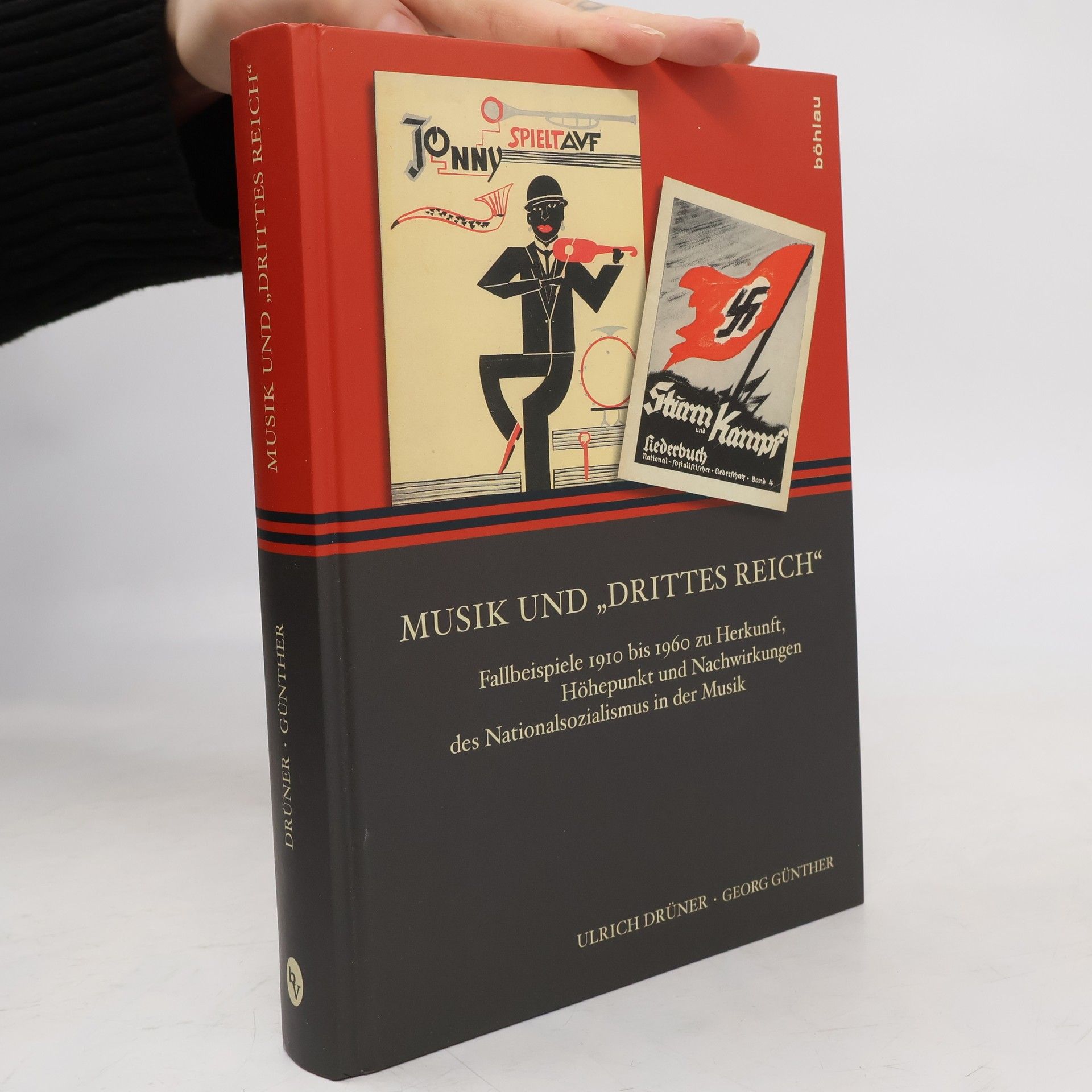

Musik und "Drittes Reich"

- 480pagine

- 17 ore di lettura

In der Musik beginnt das 'Dritte Reich' nicht erst 1933 und endet nicht wirklich 1945. Dies ist die Einsicht, wenn man die Musik der Zeit von 1900 bis 1960 studiert. Der Band ist aus einem Antiquariatsprojekt von etwa 700 Dokumenten entstanden und begnugt sich nicht, wie bisher ublich, die musikalischen Makrostrukturen des 'Dritten Reichs' anhand von 30 bis 40 Titeln zu illustrieren; vielmehr wird in breiter dokumentarischer Fulle den Fragen nachgegangen, aus welchen Traditionen Musik und Musikwissenschaft der Nazis kamen, worin ihre ideologisch-asthetische 'Eigenart' besteht und wie sie nach 1945 weiter wirken. Ferner wird die 'Entartete Musik' und die auf ihre Autoren gerichtete 'Eliminierungs-Literatur' sowie die Musik in Exil und Emigration dargestellt. Viele Dokumente zeigen in erschutternder Direktheit, mit welchen Problemen die Musiker jener Zeit konfrontiert waren.