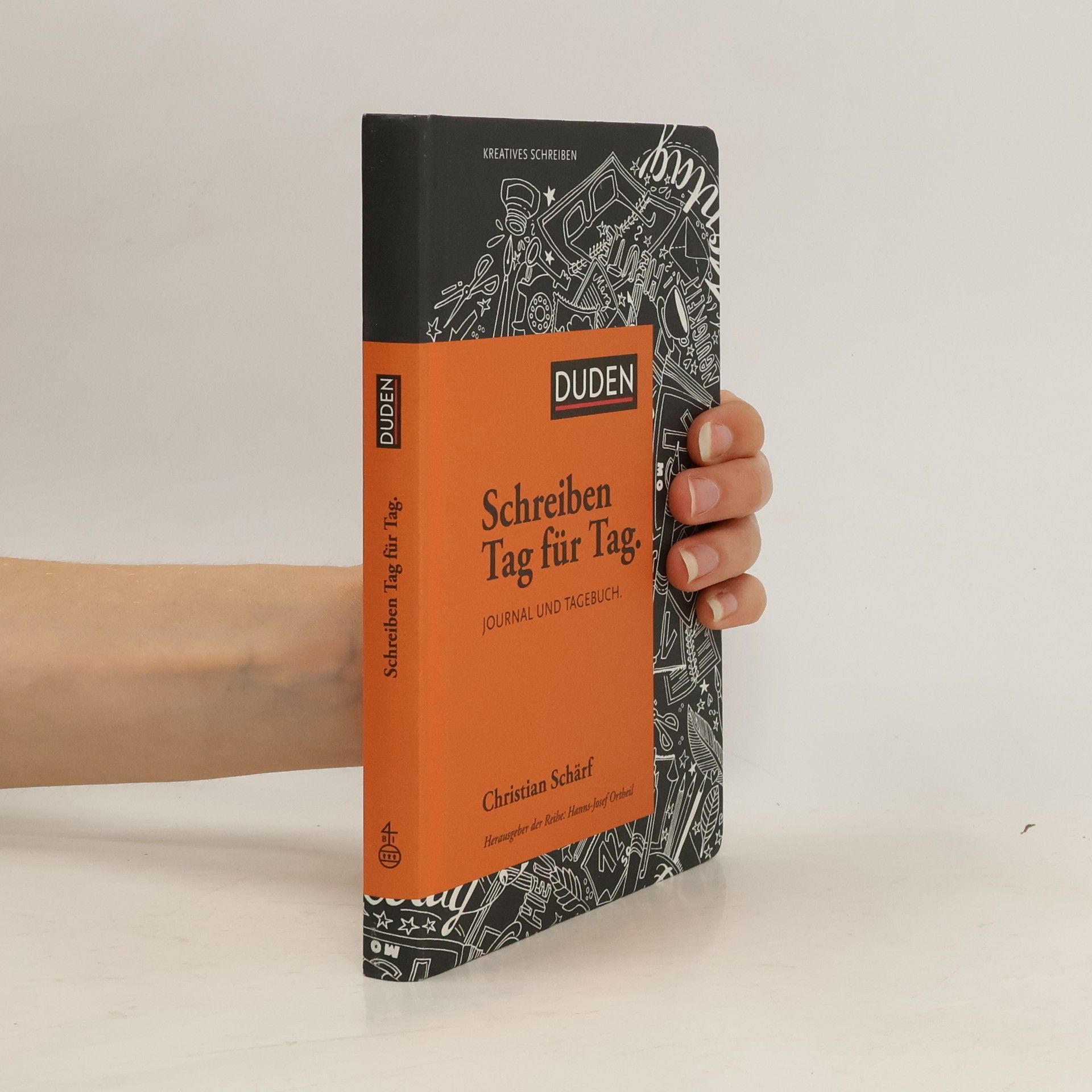

Scrivere giorno dopo giorno

- 160pagine

- 6 ore di lettura

Fermare su una pagina opinioni, giudizi e critiche, portare allo scoperto gioie e disperazioni, rivelare desideri e delusioni, ammettere errori e debolezze: al diario affidiamo una parte di noi stessi, spesso segreta, per far sì che essa non vada persa nel tempo, forse per consegnarla un giorno ai nostri cari. È per questo che anche la scrittura di un diario necessita di una propria forma e un proprio stile. In Scrivere giorno dopo giorno Christian Schärf, professore di letteratura e scrittura letteraria all’Università di Hildesheim, ci accompagna nella lettura dei diari di grandi scrittori, opere con intenti e stili molto vari: dall’enigmatica spontaneità di Kafka alla cronaca pedissequa di Thomas Mann, dalle liste personali di Susan Sontag all’implacabile autocritica di Pavese, dalle angosce di Sylvia Plath ai sogni di Adorno.