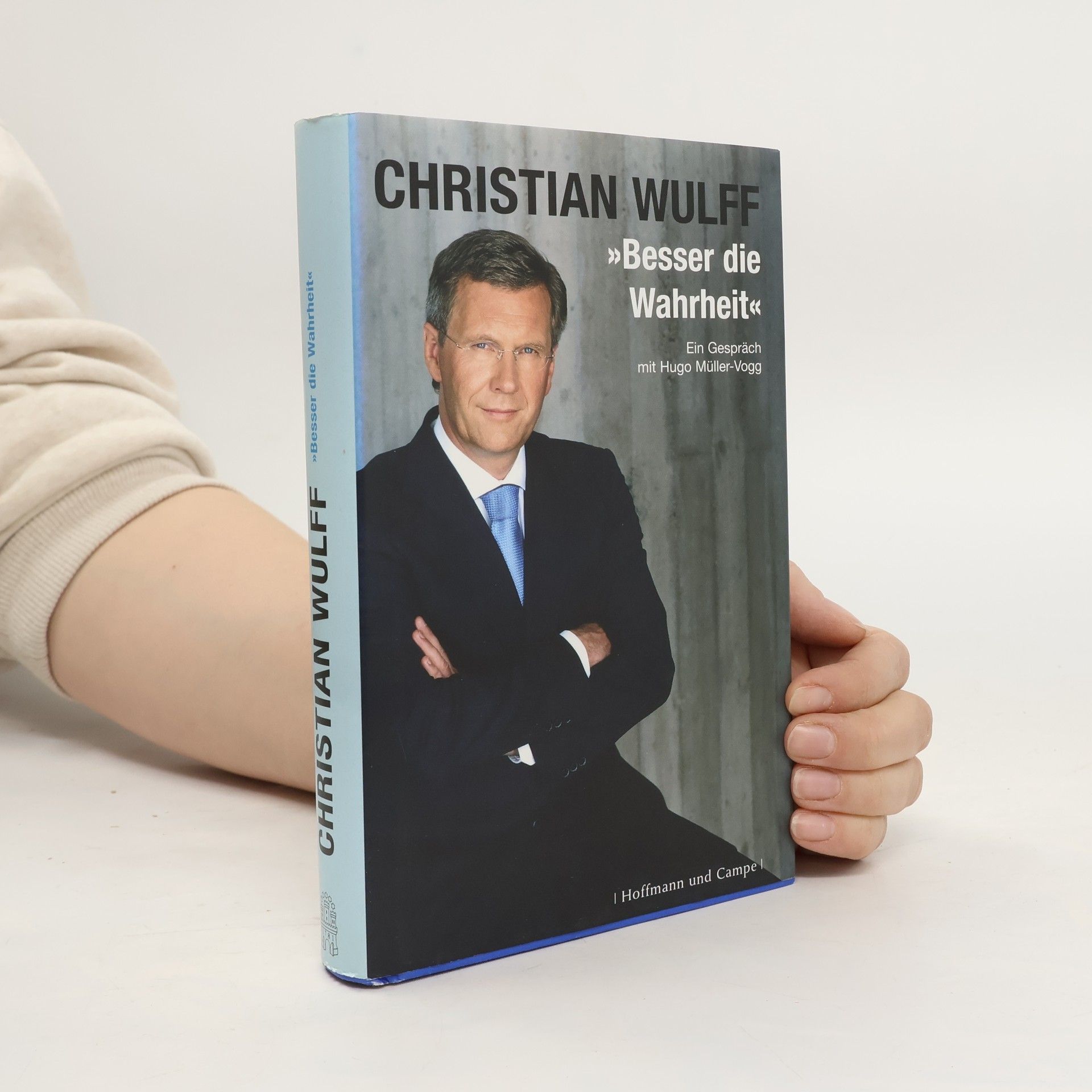

Am 17. Februar 2012 trat Christian Wulff nach 598 Tagen als Bundespräsident zurück. Obwohl alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe vor Gericht als haltlos erwiesen wurden, blieb die öffentliche Demütigung über den Freispruch hinaus bestehen. Die Medien verfolgten ihn wie nie zuvor, und das Verhalten der Staatsanwaltschaften wirft Fragen auf. Wulff schildert nun aus seiner Sicht, wie die Affäre inszeniert wurde, was hinter den Kulissen geschah und wie es ist, solchen massiven Angriffen ausgesetzt zu sein. Er benennt auch seine eigenen Fehler. Das Buch ist ein Lehrstück über die Beziehungen zwischen Politik, Presse und Justiz und regt zum Nachdenken an. Peer Steinbrück beschreibt es als ein Beispiel dafür, dass das Gleichgewicht zwischen Politik, Medien und Justiz gestört ist. Peter Hintze sieht es als wichtiges Dokument zur Zeitgeschichte, das den Verlauf eines konstruierten Skandals nachzeichnet, der erst durch den Freispruch des Gerichts aufgelöst wurde. The Economist bezeichnet es als fesselnd und als mikroskopischen Blick auf die ungesunde Verbindung zwischen Medien, Politik und Justiz. Herbert Prantl kritisiert die Vorurteile in der Berichterstattung und fordert eine differenzierte Betrachtung. Alexander Marguier hebt hervor, dass Wulff sich die Freiheit genommen hat, seine Sicht der Dinge zu veröffentlichen, was notwendig ist, um die politischen Mechanismen zu hinterfragen, die zu seiner Demission führten.

Christian Wulff Libri

19 giugno 1959

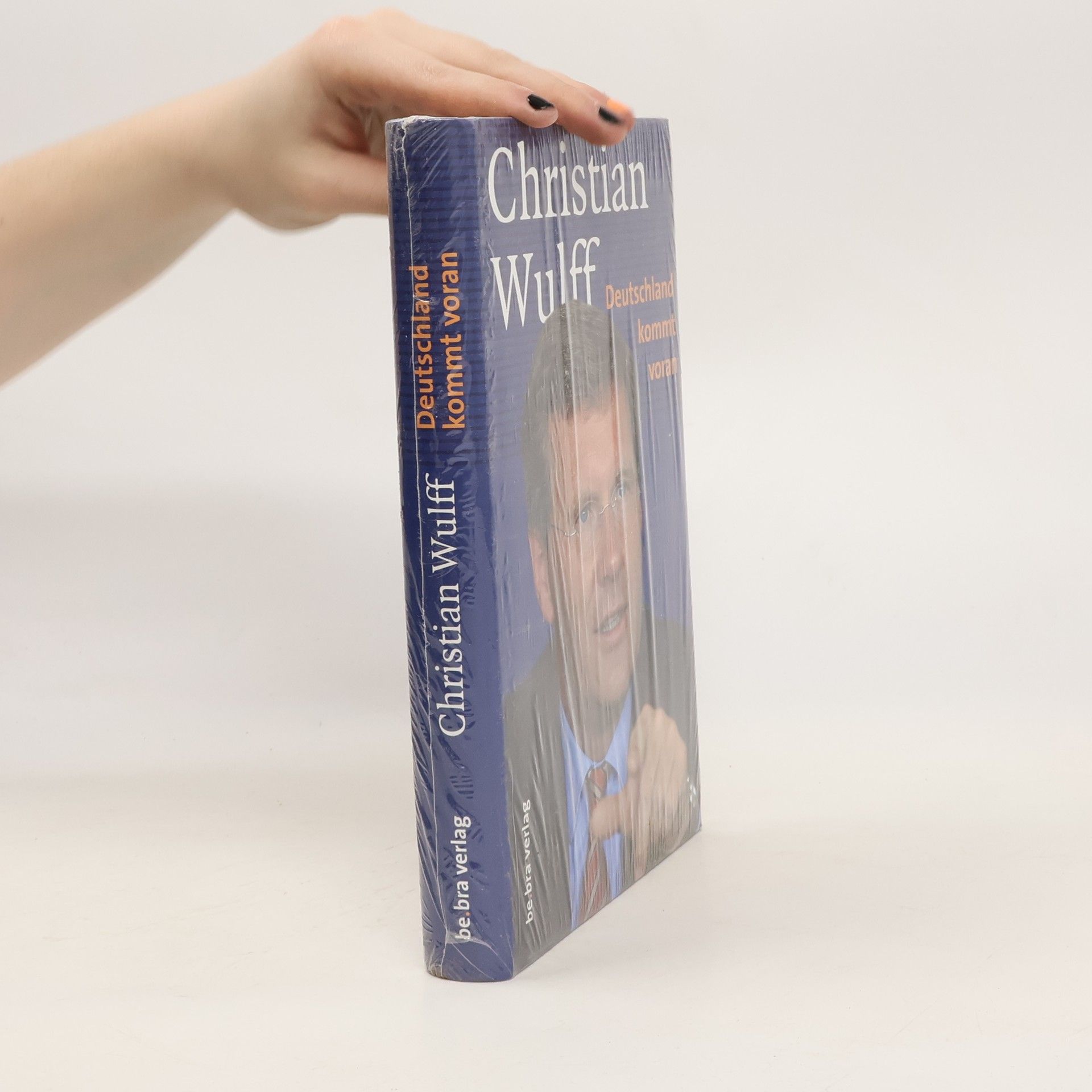

Christian Wulff ist ein Politiker, wie er selten ein mitfühlender Konservativer, einer, der knallharte politische Forderungen durchaus charmant vorzubringen weiß. Und ein realistischer Optimist. Seine Es gibt große Probleme - aber sie sind lösbar. Das Gesprächsbuch mit einem politischen Essay zur Person von Manfred Bissinger.

Reden und Interviews 1

30. Juni 2010 - 1. Mai 2011