Wilhelm Deuer Libri

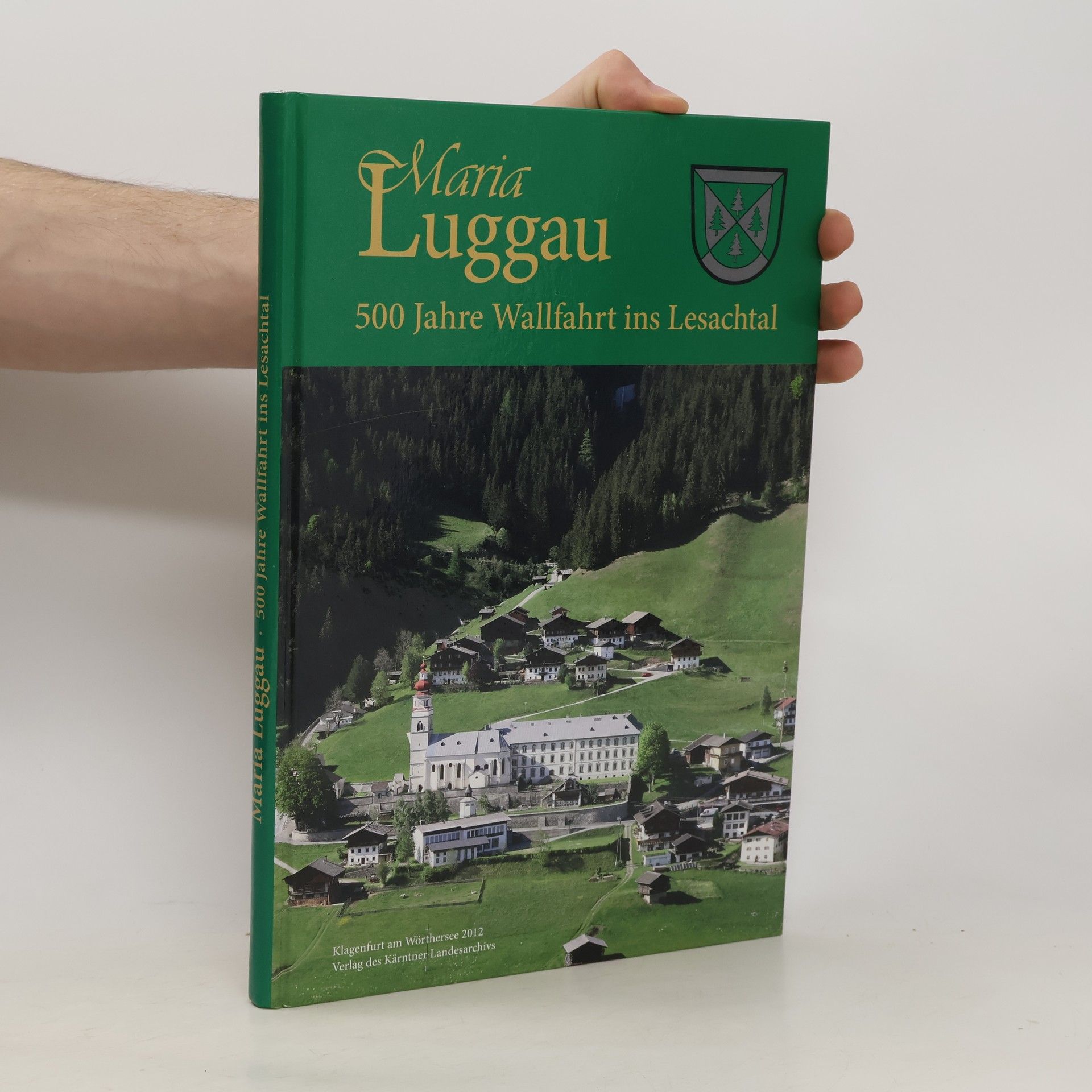

Maria Luggau

- 128pagine

- 5 ore di lettura

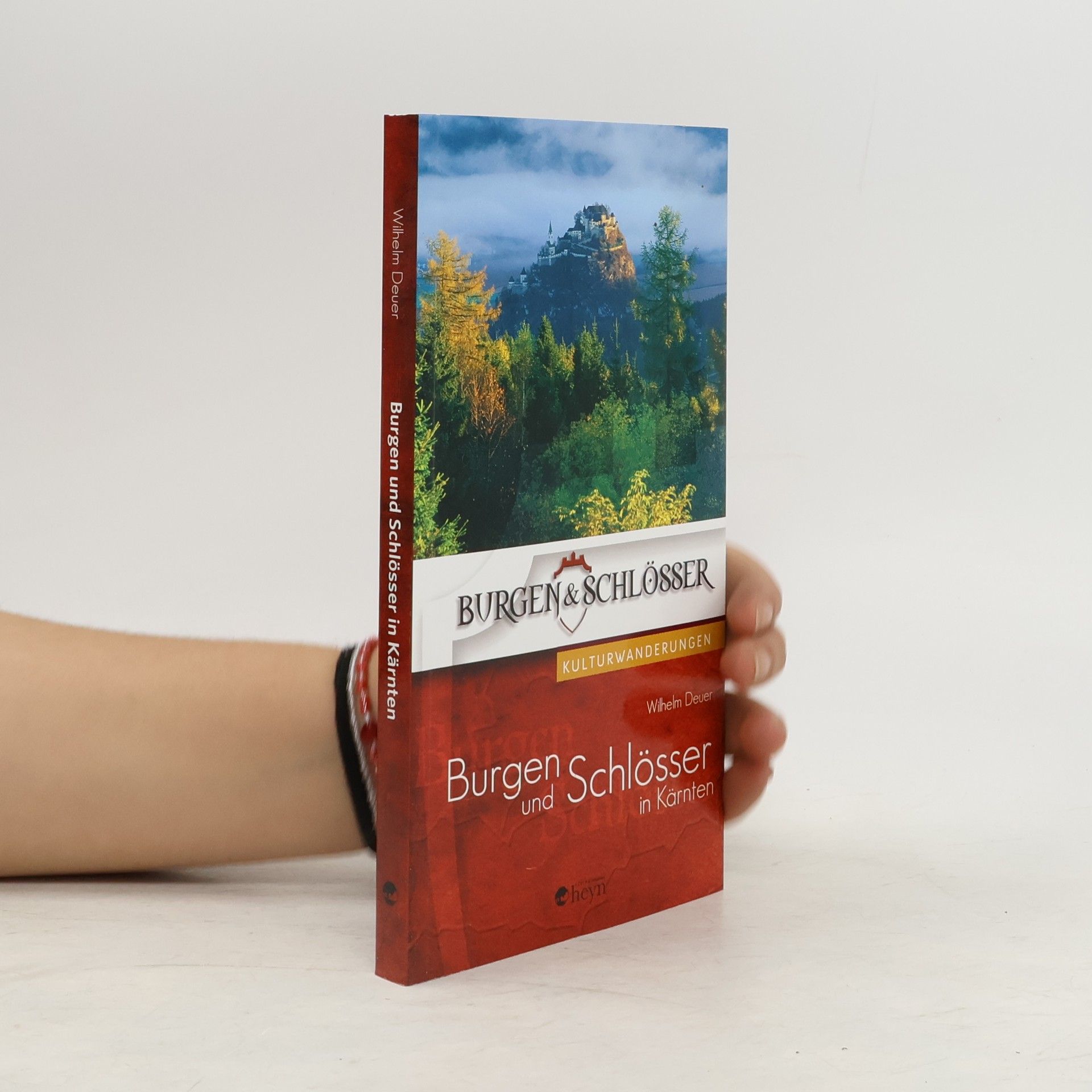

Transromanica, Burgen & Schlösser, Kunst am Bau

Dreierlei Kulturwanderungen in Kärnten

- 720pagine

- 26 ore di lettura

St. Daniel

Zur Geschichte der ältesten Pfarre im oberen Gailtal und Lesachtal

Ob ein Frühlingstag in der Möchlinger Au oder auf dem sonnenriechen und schon aperen Diexerberg, ein Sommerabend im Stiftshof von Eberndorf oder in einer der urtümlichen Gaststätten fernab des Touristenhauptstromes - niemand wird sich dem Reiz des Jauntales entziehen können. Der vorliegende Führer will Anregungen geben, Geschichte und Kultur dieser besonderen Kärntner Landschaft anhand ihrer Siedlungen und Bauten besser zu verstehen.

Die Zeit der Romanik war eine Zeit der Umbrüche: Überall in Europa entstanden Klöster, Kirchen und Burgen, Städte und Kunstwerke, die dort, wo sie bis heute erhalten sind, imposant und eindringlich vom Werden des christlichen Abendlandes zeugen. Spannend erzählen in diesem reich illustrierten ersten Band der neuen Reihe KULTURWANDERUNGEN zwei profunde Kenner der mittelalterlichen Geschichte, wie Europa vor rund tausend Jahren ausgesehen haben dürfte. Vor allem aber empfehlen sie acht Reiserouten, auf denen sich der Leser auf eine selbst für Kenner überraschende Spurensuche zur Romanik in Kärnten machen kann. Kulinarische Genuss-Tipps, Routen-Karten und ein Glossar ergänzen die kunsthistorisch fundierten Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten an rund 130 Orten in Kärnten. Dieser handliche Reisebegleiter ist derzeit das umfassendste Buch zur Romanik in Kärnten!