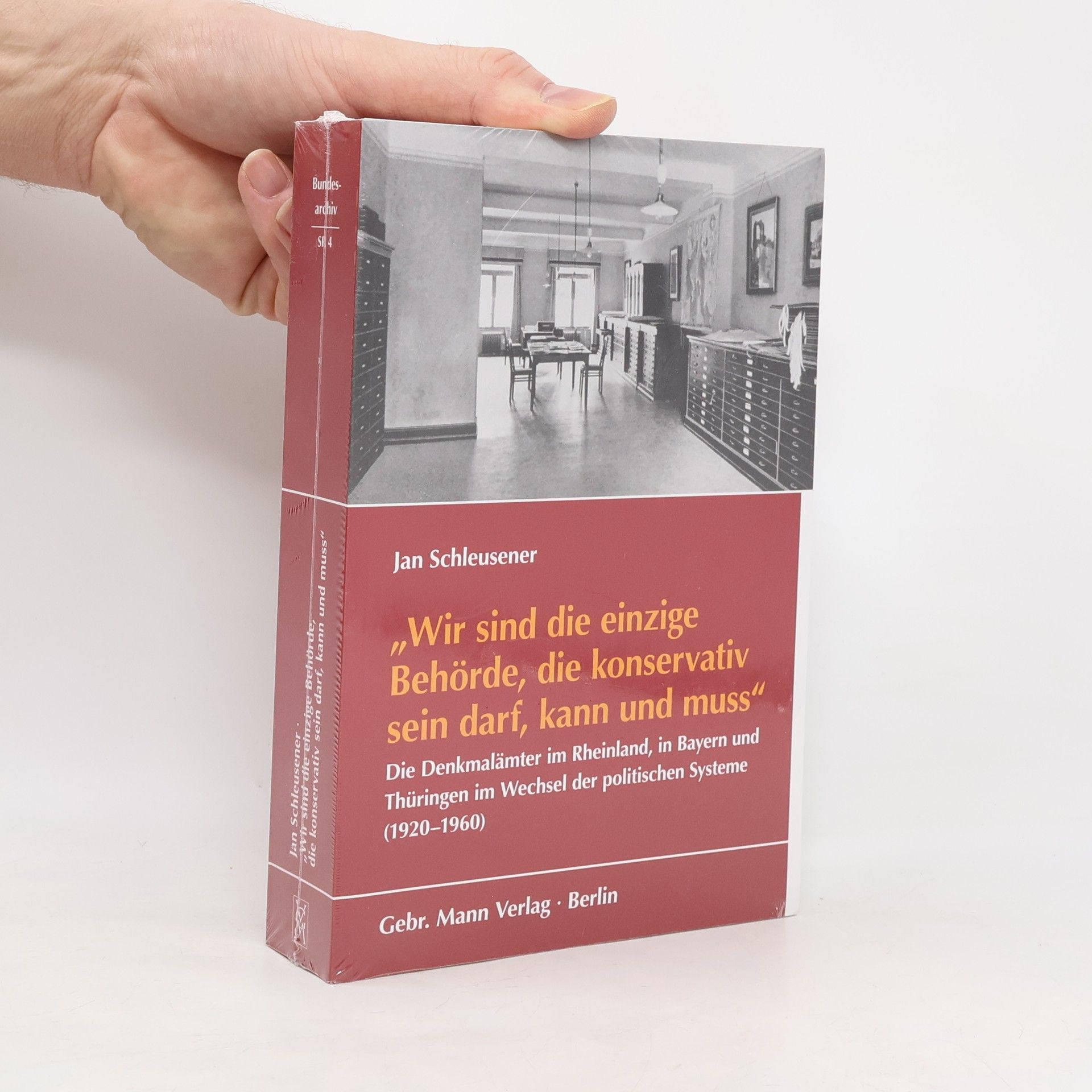

Jan Schleusener Libri

'Wir sind die einzige Behörde, die konservativ sein darf, kann und muss'

Die Denkmalämter in Bayern, Thüringen und im Rheinland im Wechsel der politischen Systeme (1920-1960)

- 544pagine

- 20 ore di lettura

Die Untersuchung beleuchtet die Entwicklung der deutschen Denkmalämter im Kontext der unterschiedlichen politischen Systeme in Ost- und Westdeutschland. Dabei wird analysiert, wie sich die Behördenstrukturen und -praktiken im Laufe der Zeit verändert haben und welche Auswirkungen dies auf den Denkmalschutz hatte. Der Vergleich der beiden Systeme bietet Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge der Denkmalpflege und deren Einfluss auf das kulturelle Erbe in Deutschland.