Dithmarscher Freiheit

Das Land und seine Herrschaft von Karl dem Großen bis zu Kaiser Karl V.

Das Land und seine Herrschaft von Karl dem Großen bis zu Kaiser Karl V.

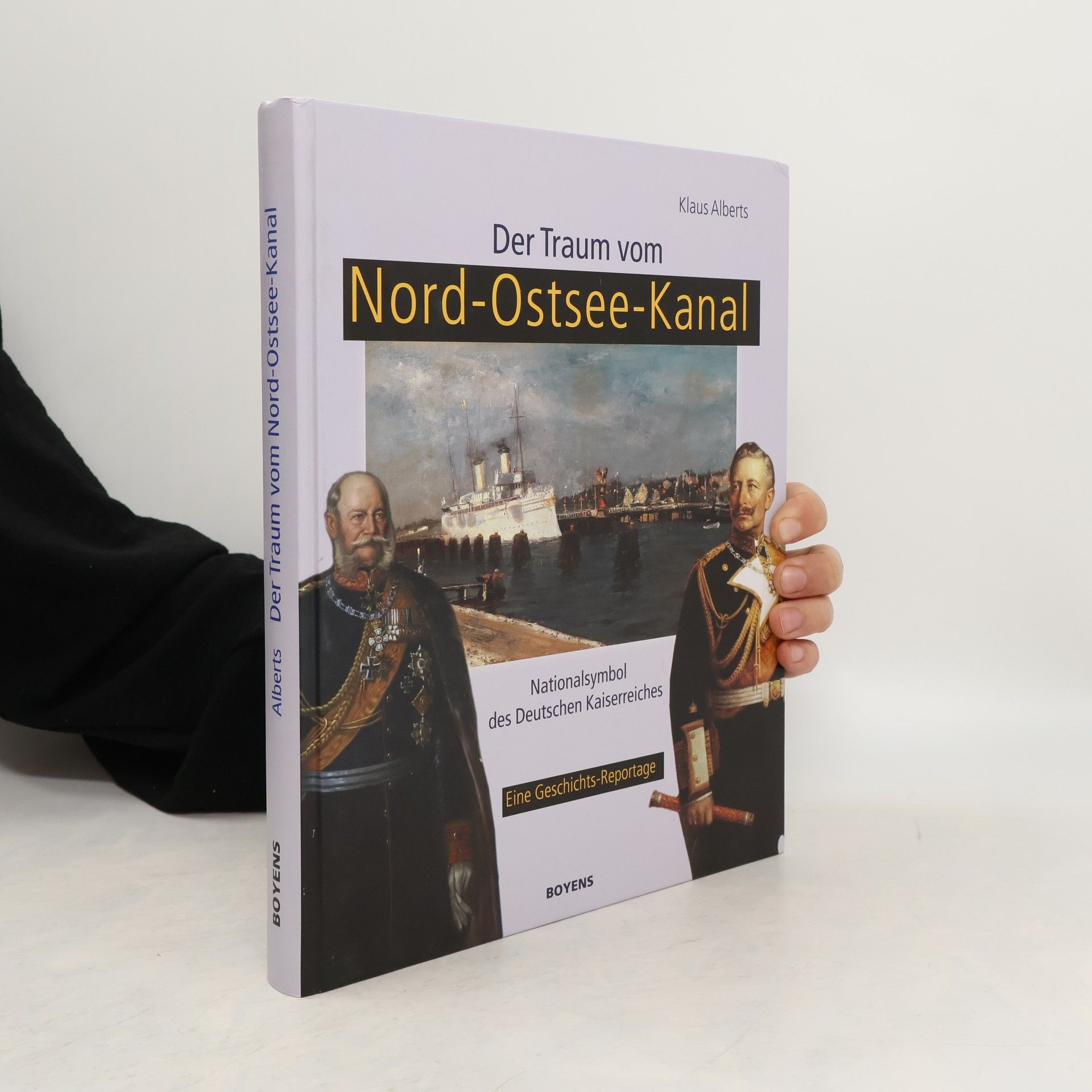

Ein Symbol der Kraft und Macht des Deutschen Kaiserreiches: Der Nord-Ostsee-Kanal gilt als einer der Höhepunkte der Wasserbau-Technik des 19. Jahrhunderts. In nur acht Jahren wurde mit dem Bau der künstlichen Wasserstraße, die Nord- und Ostsee miteinander verbindet, ein jahrhundertealter Traum von Herrschern und Kaufleuten letztendlich realisiert. Dieses umfangreich bebilderte Reportage-Buch schildert die politischen und militärischen Hintergründe bei Entscheidung und Planungsverlauf für das Großprojekt. Nachdem der Alte Eiderkanal im 19. Jahrhundert für die größer gewordenen Schiffe unpassierbar geworden war, gab es immer wieder Pläne für einen Neubau eines Kanals, der die zeitaufwändige und gefährliche Fahrt durch das Skagerrak ersparen würde. Auch der Ruf nach einem Marinekanal wurde laut. 1864 begann schließlich Otto von Bismarck mit konkreten Planungen für das lang erhoffte Jahrhundertbauwerk. 1887 erfolgte die Grundsteinlegung durch Kaiser Wilhelm I., und bereits acht Jahre später fand die feierliche Einweihung durch seinen Enkel, Kaiser Wilhelm II., statt: Der Traum vom Prestigeprojekt des Deutschen Kaiserreiches war Realität.