Aus den älteren, weit verzweigten ländlichen Dionysien mit ihren kultischen Tanzplätzen macht sich der Chor auf, um im fünften vorchristlichen Jahrhundert in der griechischen Polis zu erscheinen. Demokratie, Tragödie und die genealogische Ordnung im Namen des Mannes entstehen zur selben Zeit. Sie gründen sich als je zweifache Gliederung von Polis und Oikos, Skene und Orchestra, Protagonist und Chor, Mann und Frau. Ihre Asymmetrie bewirkt, dass sich diese hybriden Gliederungen nicht schließen können. Am Ort des Chores artikulieren sich Bezugnahmen auf kosmologische Wirkungsgefüge, Umweltsphären und nichtgenealogische Zusammenhangsformen. Chorische Beziehungsweisen bilden ein Kraftwerk, denn der Chor, der nicht aus dem Theater kommt, führt über dieses hinaus und erneuert es auf je einzigartige Weise.

Ulrike Haß Ordine dei libri

- 2021

- 2009

Unter dem Vorzeichen der »Reform« kündigen sich heute fundamentale Veränderungen der Institution Universität an. Die Prinzipien der Hochschulautonomie, der Wissenschaftsfreiheit und einer Bildung, die mehr ist als Ausbildung, werden dabei in nie gekanntem Maße ausgehöhlt. Die Konsequenzen für Universität und Gesellschaft sind noch kaum bedacht und analysiert worden. Was ist aus der modernen Universität geworden, wie sie um 1800 entworfen wurde? Wie behauptet sie ihren Anspruch gegenüber den aktuellen Forderungen nach Effizienz und Exzellenz? Die Beiträge des Bandes widmen sich diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven.

- 2005

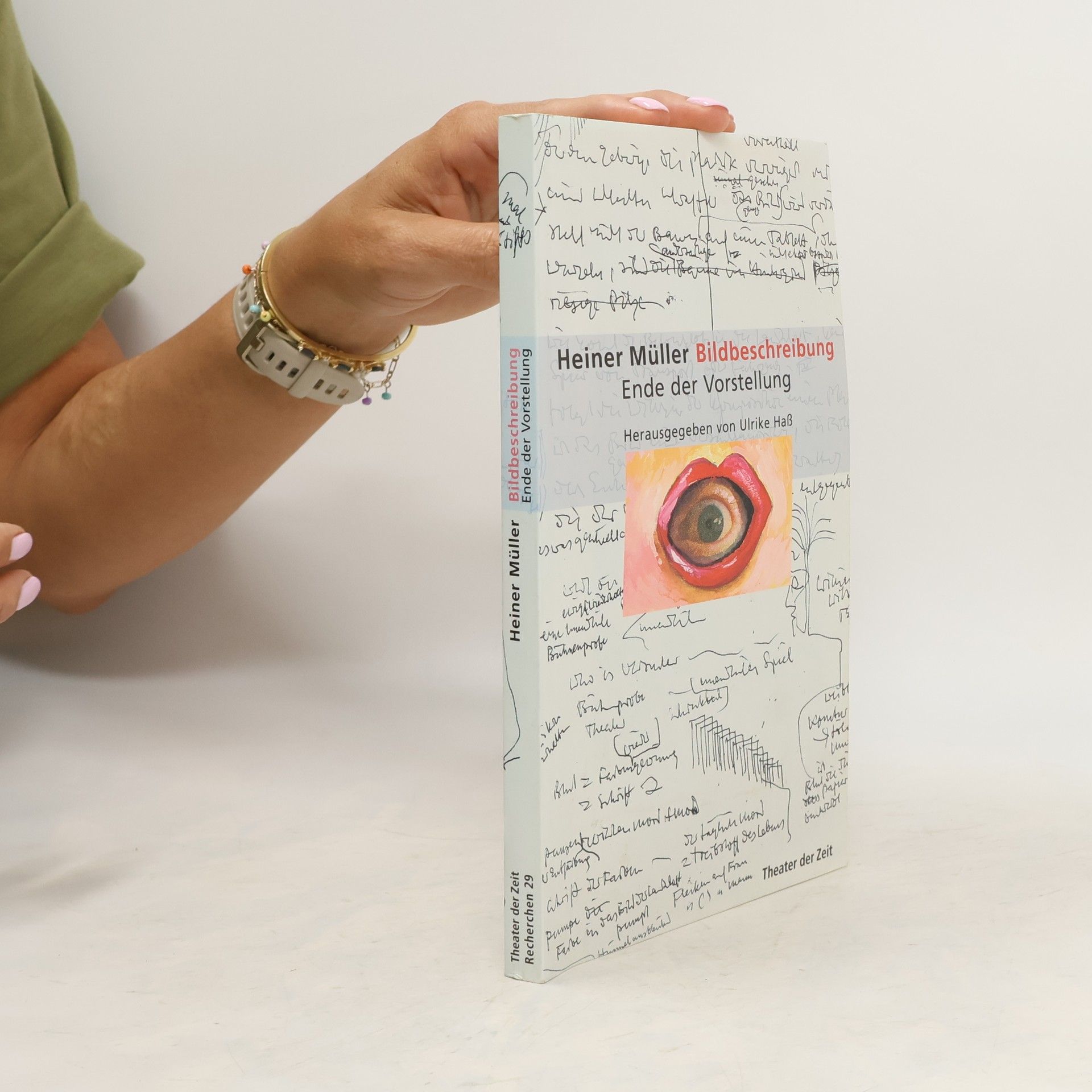

Was kann Theater jenseits seiner Bildlichkeit, was kann Sehen jenseits eingespielter Sichtbarkeiten sein? Ausgangspunkt solcher Überlegungen, von Theatertheoretikern und Theaterpraktikern auf einem dreitägigen Symposium im Schauspielhaus Bochum 2001 angestellt, war der Text „Bildbeschreibung“, den Heiner Müller 1985 für den steirischen herbst schrieb. In ihrer Summe vermitteln die Beiträge von Jean Jourdheuil, Hans-Thies Lehmann, Martin Zenck, Armen Godel u. a. eine Eindruck von der unendlichen Lektürebewegung, zu der Müllers Texte auffordern, die sie aber auch erlauben. Was für viele Texte Heiner Müllers gilt, findet sich in zugespitzter Form in diesem autodramatischen Text niedergelegt: ohne Gattung, Handlung, Rollen, Spieler, Sprecher, eine Zumutung und eine Herausforderung. „Bildbeschreibung“ wirkt wie eine letzte Zusammenfassung von anderen Texten und Kunstformen, eine Art Endstation, Kritik und Selbstkritik des Theaters in einem. Wie kaum ein anderer Text spiegelt „Bildbeschreibung“ wider, was Müllers Schreiben hervorbrachte und motivierte: eine Bewegung in der Art einer unendlichen Zusammensetzung, eine Kompilation schärfster Antagonismen. Wie kaum ein anderer Text handelt „Bildbeschreibung“ vom Verschwinden, von der Auflösung und dem Ende der Vorstellung, der sie dieses Ende zugleich abspricht. Mit einem Faksimile der „Bildbeschreibung“

- 1995

Irgendwann fing es an mit dem Gerede über die Hexe. Marie, knapp dreizehn Jahre alt und seit einigen Wochen bei der Sternwirtin im Dienst, hört in der Gaststube immer neue schreckliche Gerüchte über Ursula Haider, ihre ältere Freundin und Vertraute. Von einem Blutzeichen wird gemunkelt, das Ursulas Schuld am Tode eines Kindes beweise. Immer enger zieht sich der Ring um Maries Freundin zusammen. Schon kommt ein Richter angereist, der die Untersuchungen leiten soll. Und auch Marie gerät zunehmend in Gefahr ...