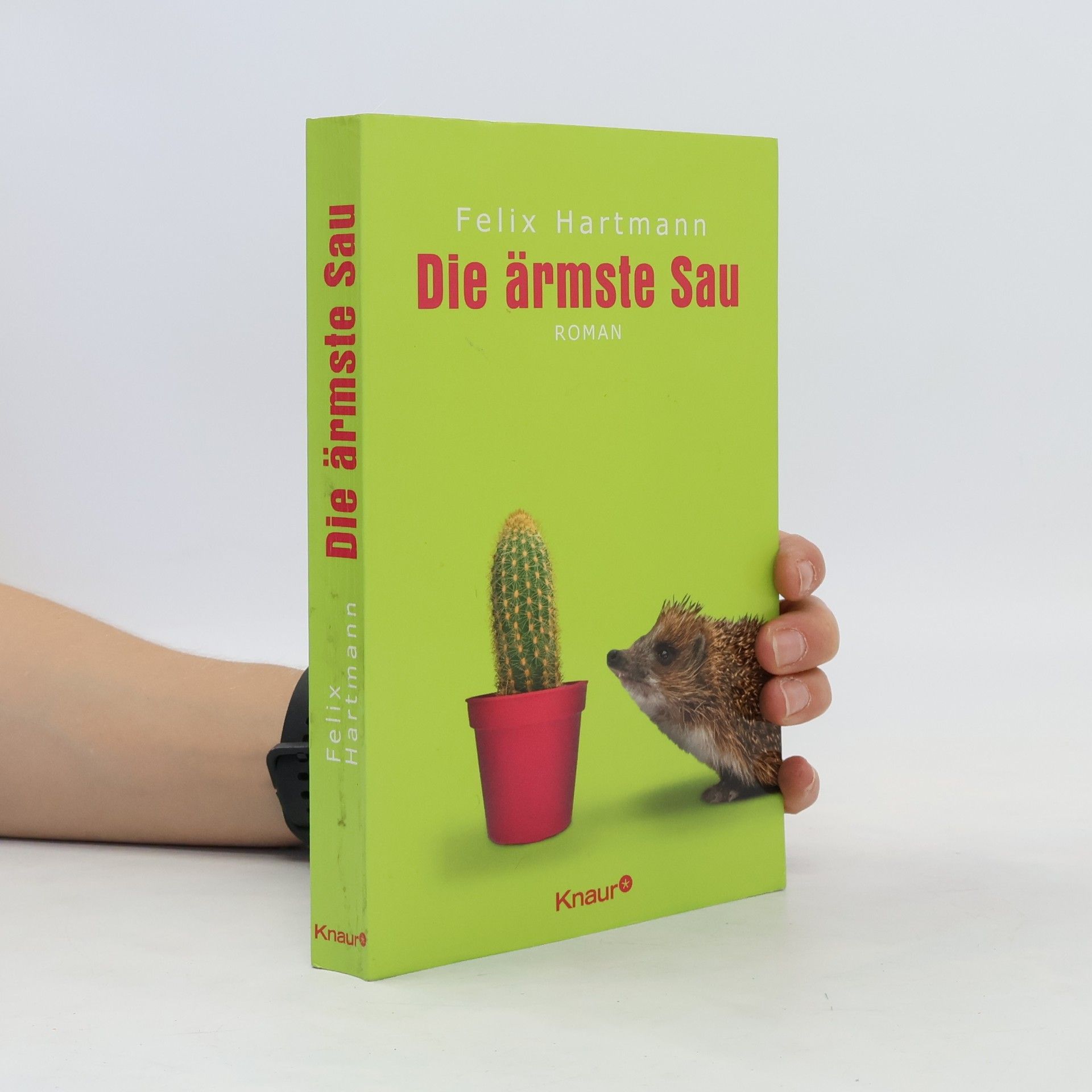

Sein Name ist Programm. Er heißt Sascha Hey, Hey wie »high« gleich oben. So fühlt er sich, so ist er. Sascha Hey ist Chefreporter einer News-Show, und die Frauen liegen ihm zu Füßen … meistens jedenfalls. Nur bei Ex- Modell Viviane will es nicht klappen. Als sie stattdessen mit dem politischen Shooting-Star Graf von Renneberg anbandelt, brennen bei Hey alle Sicherungen durch. In kürzester Zeit ist er von allen Säuen, die durchs Dorf getrieben werden, die ärmste.

Felix Hartmann Libri

Felix Oliver Hartmann è un giovane autore le cui opere attingono dai suoi diversi interessi, che spaziano dall'intelligenza artificiale e dalla tecnologia alla teoria politica e alla filosofia. Il suo romanzo d'esordio, ispirato all'atmosfera della sua città natale che ricorda il medioevo oscuro, intreccia queste influenze in un arazzo letterario unico. Hartmann continua a dedicarsi a una vasta gamma di progetti di scrittura che attraversano i generi. La sua scrittura si distingue per la sua miscela di temi intellettuali e influenze personali, offrendo ai lettori un'esperienza originale e stimolante.