Johannes Merkel Ordine dei libri

- 2021

- 2021

Hören, Sehen, Staunen

Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens.

Beim Stichwort "mündliches Erzählen" denkt man hierzulande vor allem an "Märchen", kurze und wundersame Erzählungen der Landbevölkerung vergangener Zeiten. Tatsächlich aber kannten alle Kulturen raffinierte Erzählkünste, die häufig auch Schriftliteratur und Theater inspirierten. Aus historischen Berichten über Erzähler und ihre Auftritte, ethnologischen Forschungen und nicht zuletzt durch zahlreiche Erzählungen der verschiedenen Kulturen entsteht eine ebenso informative wie vergnügliche Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens. Die bezeichnenden Formen und Funktionen der vielfältigen Erzähltraditionen ergeben ein schillerndes Bild der Kommunikationsform "Erzählen": die Interaktion zwischen Erzähler und Hörern in den Dörfern Afrikas etwa, die Improvisationstechnik der Epenerzähler Mittelasiens oder die Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Erzählen im islamischen Orient. Öffentliches Erzählen diente stets auch der Verständigung über Werte und Einstellungen. Die modernen Massenmedien können den interagierenden Erzähler nicht ersetzen, was verständlich macht, warum dieses "Urmedium" neuerdings auch in der "Mediengesellschaft" wieder eine überraschende Faszination ausübt.

- 2015

Beim Stichwort „mündliches Erzählen“ denkt man hierzulande vor allem an „Märchen“, kurze und wundersame Erzählungen der Landbevölkerung vergangener Zeiten. Tatsächlich aber kannten alle Kulturen raffinierte Erzählkünste, die häufig auch Schriftliteratur und Theater inspirierten. Aus historischen Berichten über Erzähler und ihre Auftritte, ethnologischen Forschungen und nicht zuletzt durch zahlreiche Erzählungen der verschiedenen Kulturen entsteht eine ebenso informative wie vergnügliche Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens. Die bezeichnenden Formen und Funktionen der vielfältigen Erzähltraditionen ergeben ein schillerndes Bild der Kommunikationsform „Erzählen“: die Interaktion zwischen Erzähler und Hörern in den Dörfern Afrikas etwa, die Improvisationstechnik der Epenerzähler Mittelasiens oder die Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Erzählen im islamischen Orient. Öffentliches Erzählen diente stets auch der Verständigung über Werte und Einstellungen. Die modernen Massenmedien können den interagierenden Erzähler nicht ersetzen, was verständlich macht, warum dieses „Urmedium“ neuerdings auch in der „Mediengesellschaft“ wieder eine überraschende Faszination ausübt.

- 2010

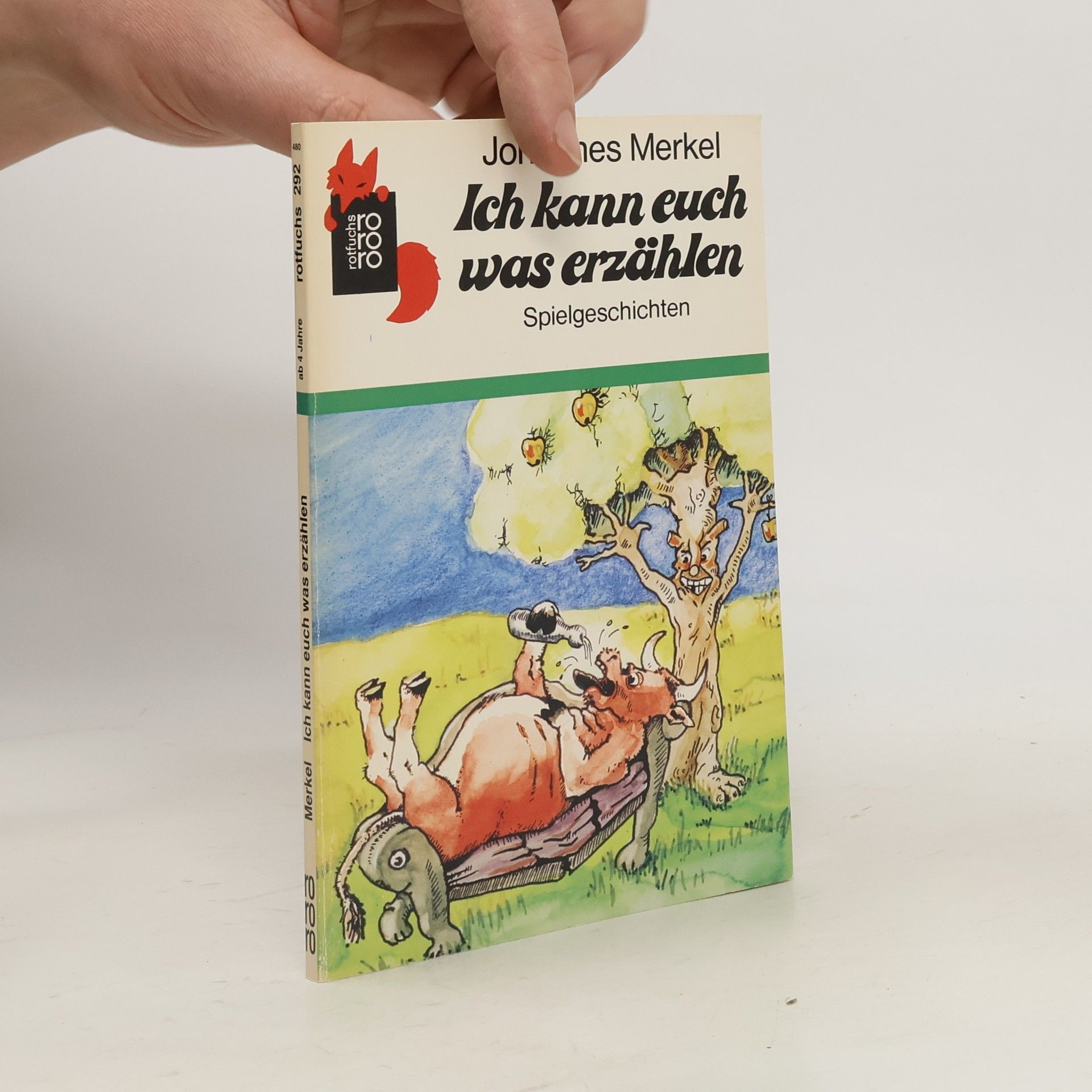

Informationen zur Sprachentwicklung von Kindern im vorschulischen Alter. Mit vielen praktischen Beispielen und einem Materialteil für den Kindergartenalltag.

- 2000

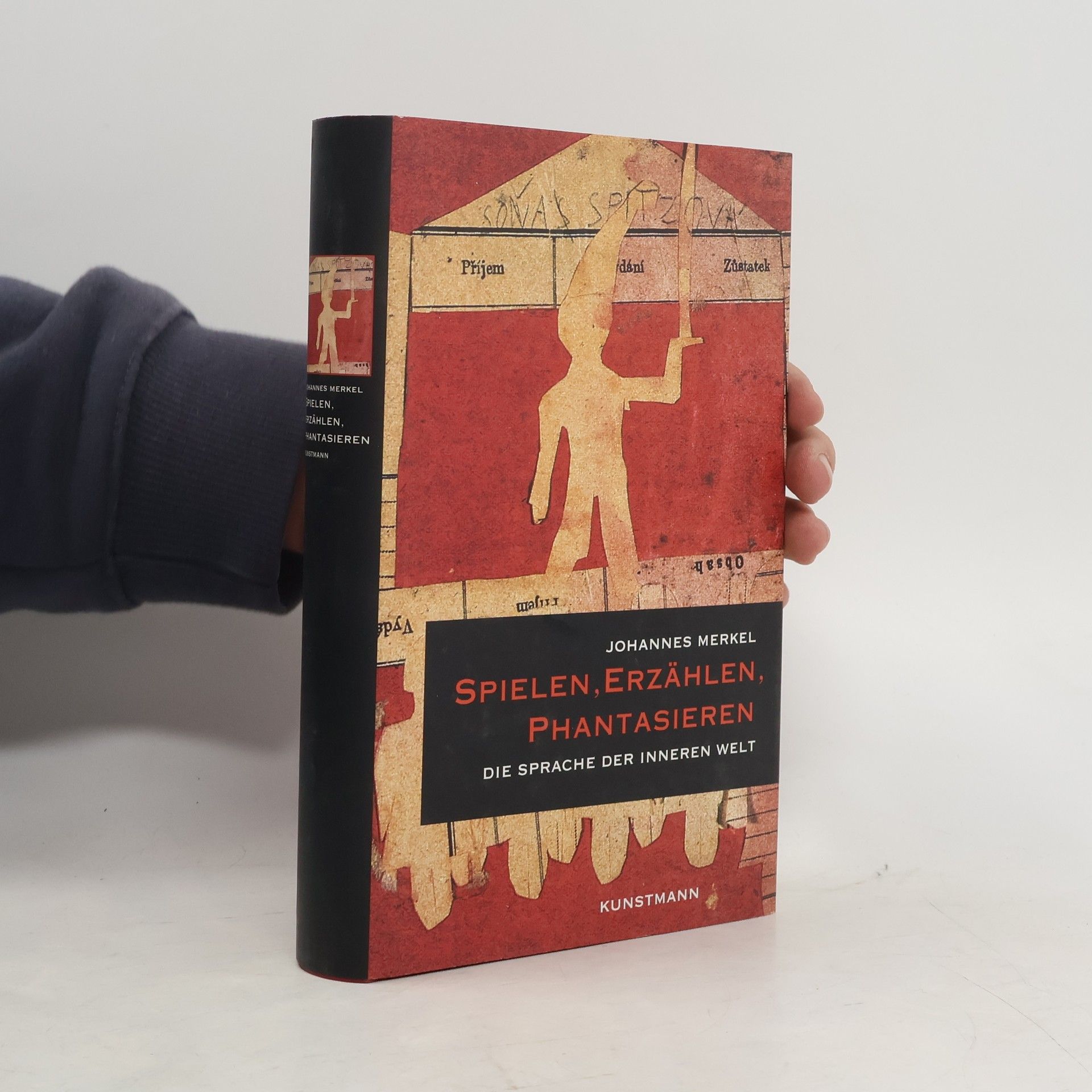

Spielen, Erzählen, Phantasieren

- 348pagine

- 13 ore di lettura

- 1994

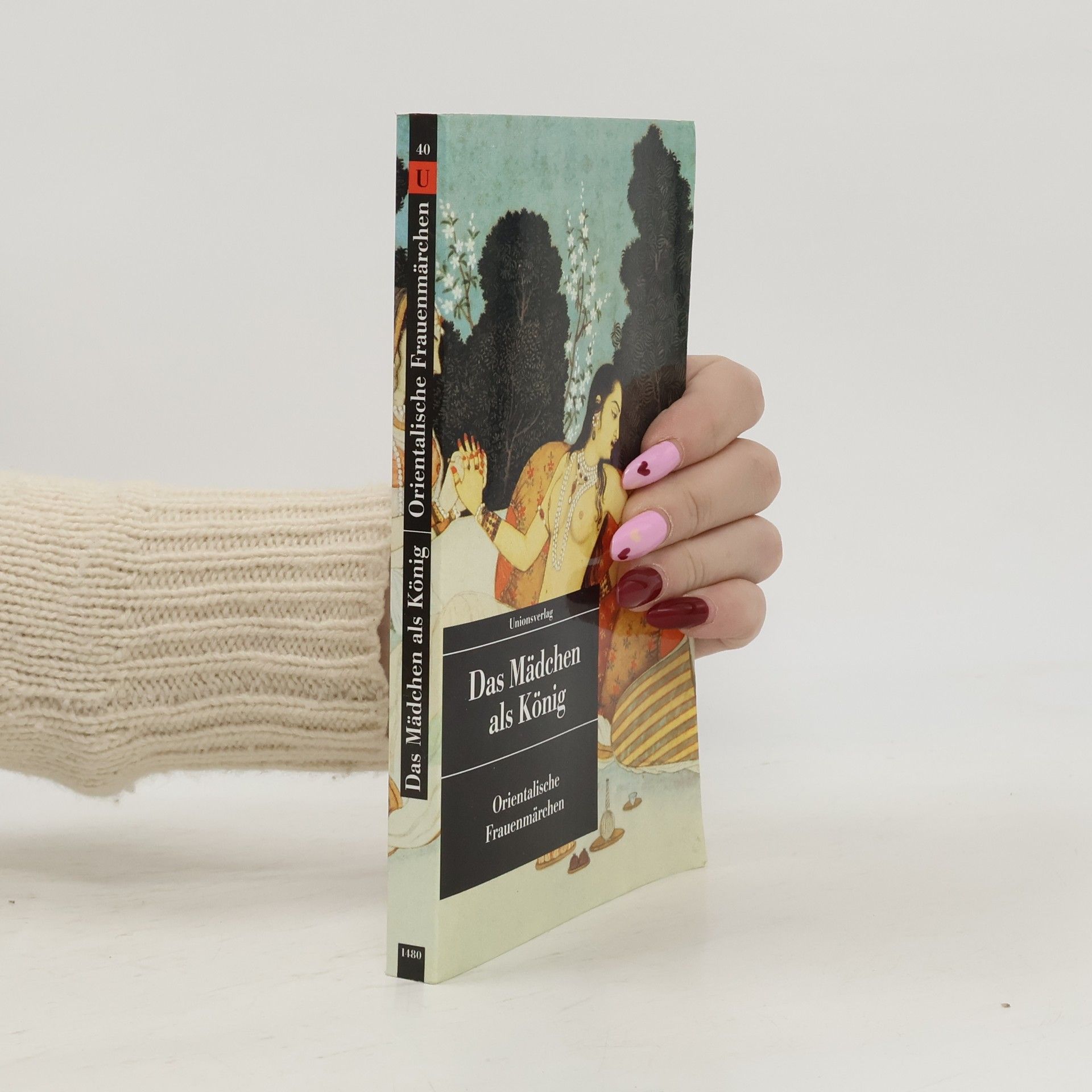

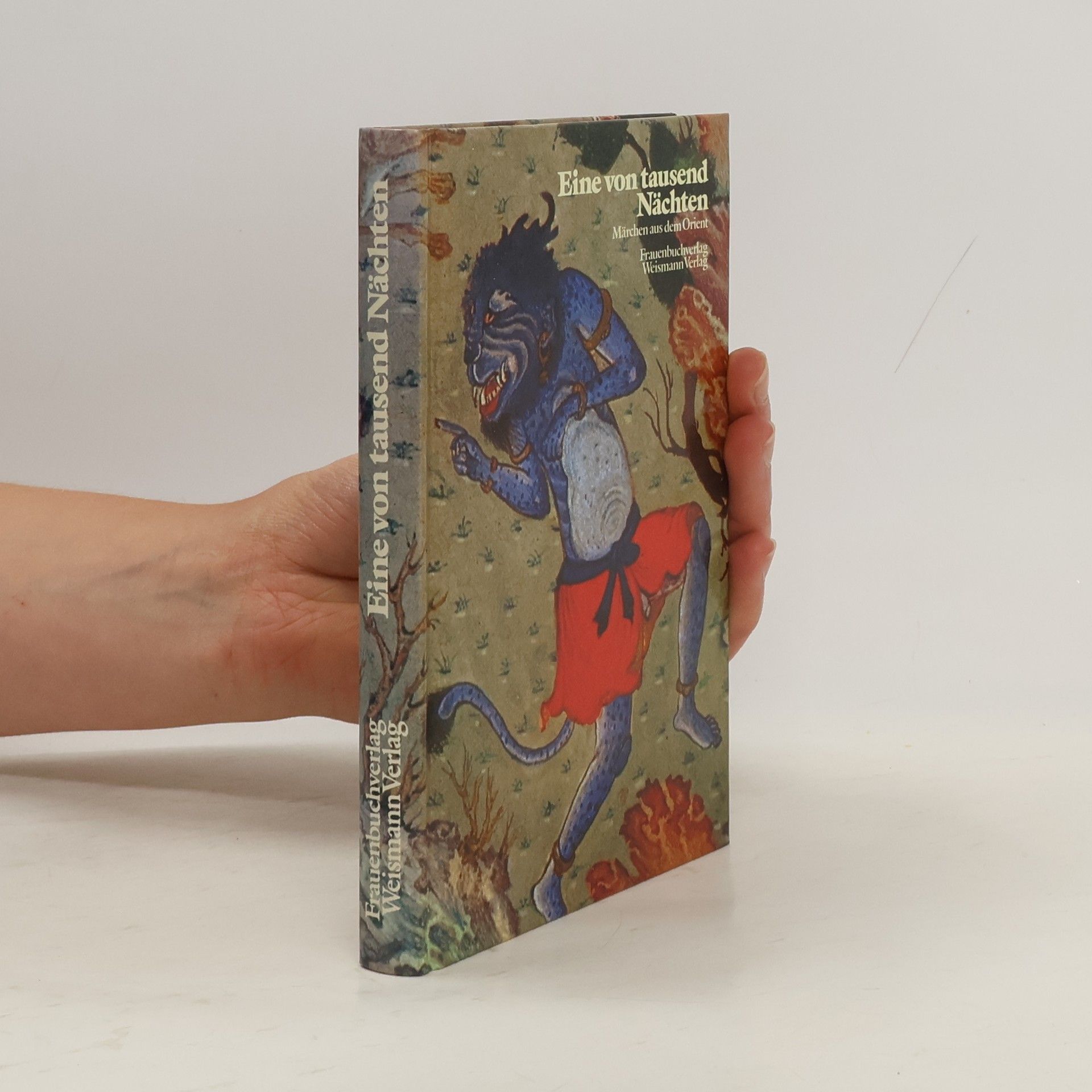

Was Raffinesse und Erfindungsreichtum betrifft, hätte Scheherezade in einer ihrer tausend Nächte auch jene Geschichten erzählen können, die in diesem Band versammelt sind. Sie sind uns aber nicht aus der orientalischen Erzählliteratur überliefert, sondern verstreut in wenig bekannten Ausgaben von europäischen Sammlern, meist erst in diesem Jahrhundert, aufgezeichnet worden. Dass solche Geschichten einfachen Straßenerzählern oder Frauen im Familienkreis abgelauscht werden konnten, zeugt von einer Erzählkultur, wie sie einem lesenden Publikum und schreibenden Autoren und Autorinnen unvorstellbar geworden ist.

- 1994

Die Königstochter verkleidet sich als Prinz und wird zur Heldin, die weise Bettlertochter besänftigt ihren Herrscher, das junge Mädchen trickst den gelehrten Richter aus, und die hungernde Spinnerin besiegt den König im Schach. Auf schmerzvolle wie komische Weise, manchmal mit magischen Hilfsmitteln, vor allem aber mit klugen Worten und kühnen Taten setzen in diesen Märchen die Frauen ihren Willen durch. Listig behaupten sie sich sowohl in der Ehe als auch in der Männerwelt der Herrscher und Händler.

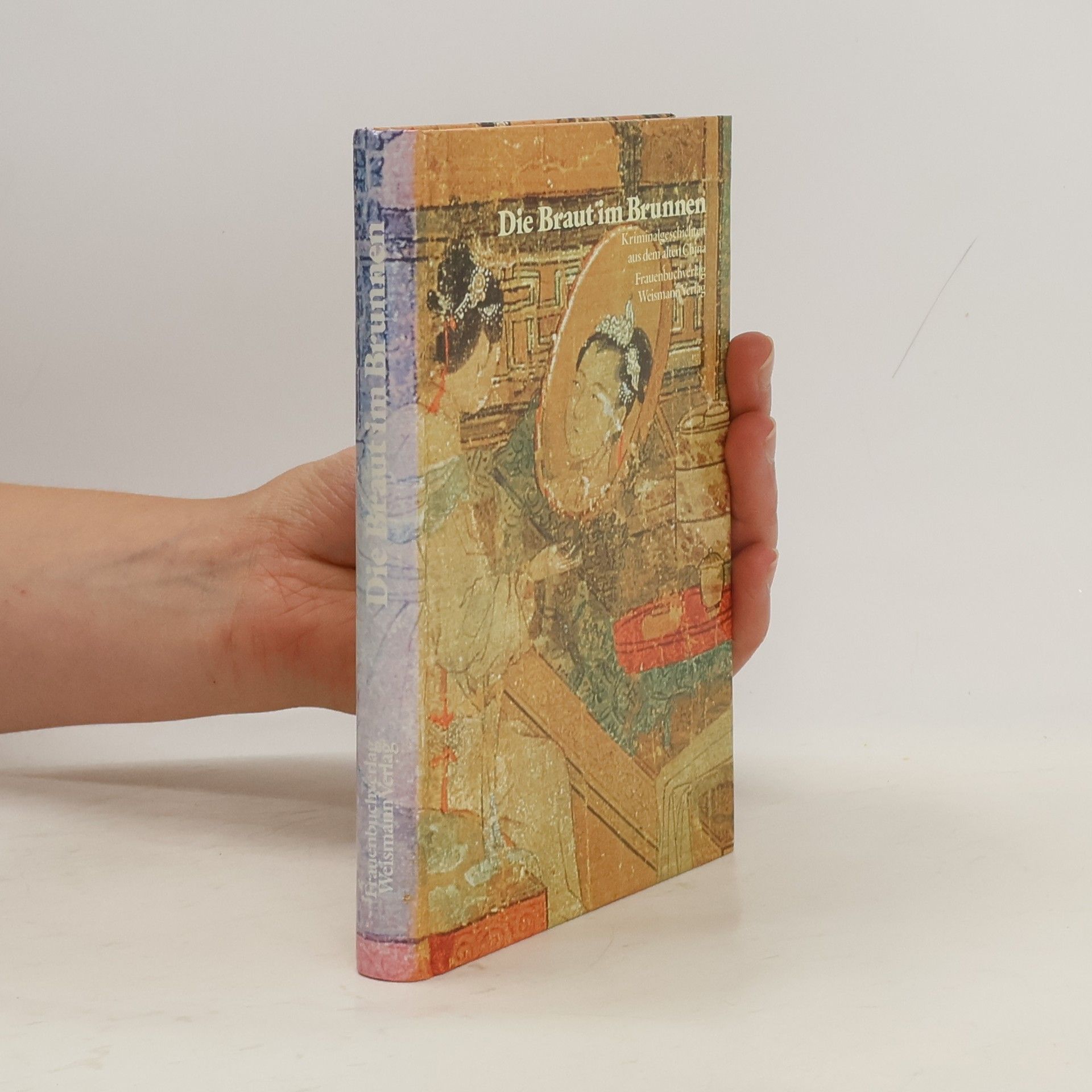

- 1989

Harmlos beginnt es, und harsch kann es enden - mit Intrigen, Entführungen, Mord und Totschlag. Nach der Lektüre der in diesem Bändchen versammelten Erzählungen weiß man es wohl: Spannende Kriminalgeschichten, die einen "vor Verwunderung auf den Tisch schlagen" lassen, wurden schon im alten China erzählt.

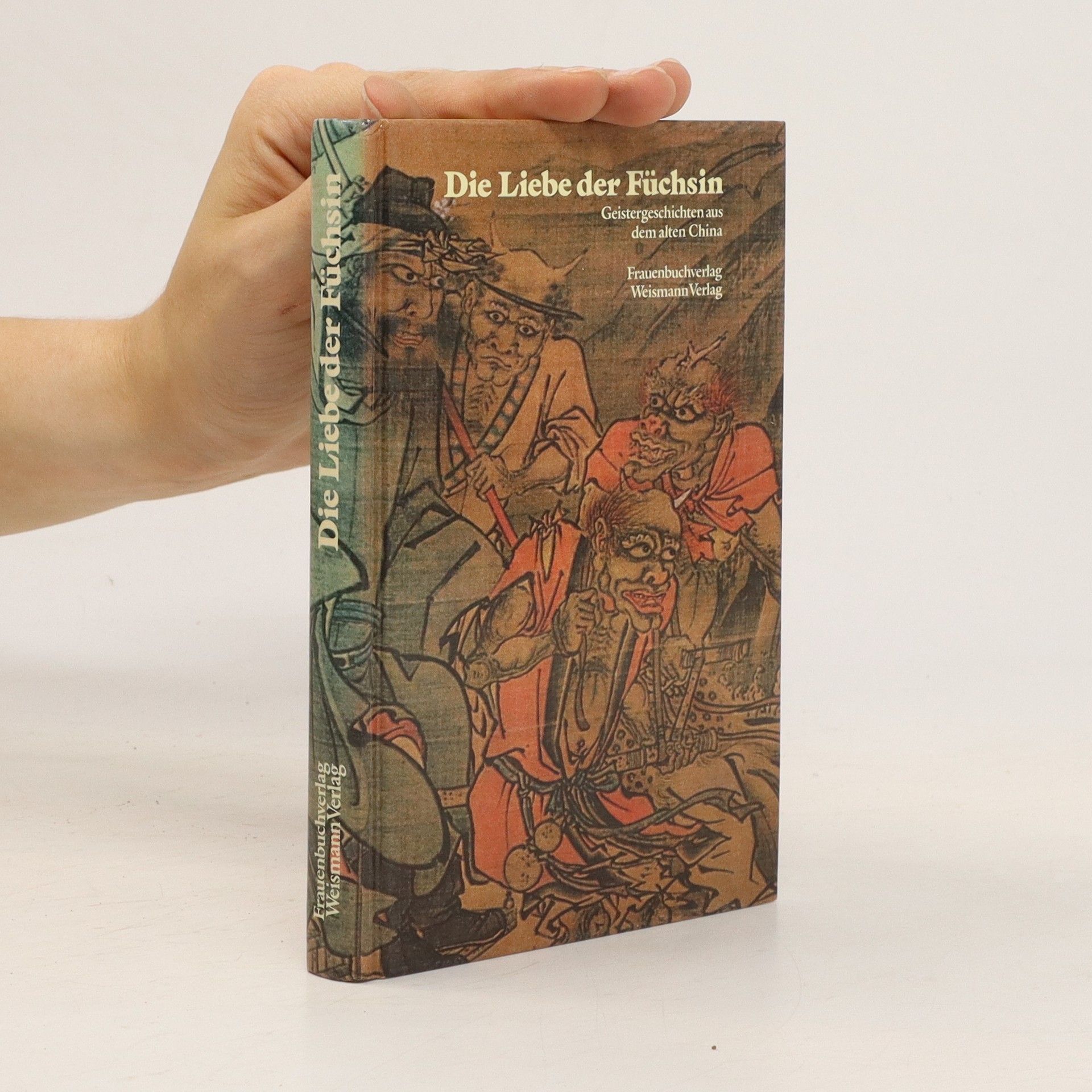

- 1988

In chinesischen Städten unterhielten Geschichtenerzähler die Menschen auf Straßen oder Märkten und in Teehäusern. Geistergeschichten, »bei denen es selbst die Taoistenmeister fröstelt und sie vor Schrecken zittern«, nahmen einen bevorzugten Platz im Repertoire der Erzähler ein und standen entsprechend hoch in der Gunst des Publikums. Die hier versammelten Geschichten entführen in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Geist und Materie, Körper und Seele verwischen; wo zwischen Diesseits und Jenseits ein reges Kommen und Gehen ist; wo die menschliche Seele, der Geist der Verstorbenen, ja sogar Götter und Dämonen Ausdruck einer umfassenden Urkraft sind.