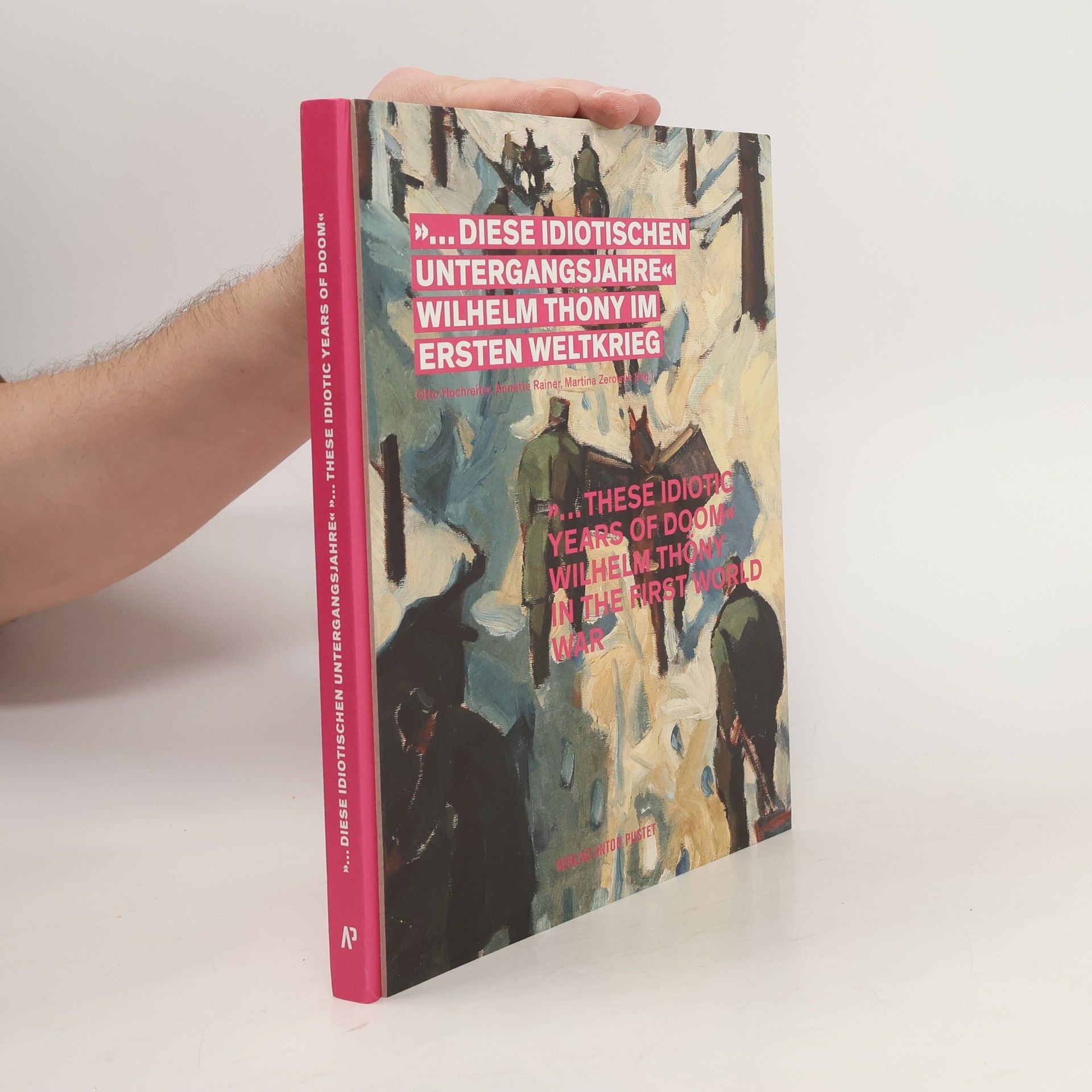

Wilhelm Thöny, einer der bedeutendsten österreichischen Maler der Zwischenkriegszeit, meldete sich ein Jahr nach Beginn des Ersten Weltkrieges freiwillig. Seine im Dienst des Grazer Dreier Schützen-Regiments entstandenen Arbeiten erzählen einmal voll Nüchternheit und Melancholie, ein andermal voll dramatischer Inszenierung von Kriegshelden, „Feinden Deutschlands“, Schlachten und dem Alltag des Soldatenlebens. Thönys Bilder vom Krieg sind Teil der repräsentativen Fassade, die es gegen die zweifelhafte Kriegslegitimität und die Niederlagen an der Front zu errichten und aufrechtzuerhalten galt. In der Ausstellung „… diese idiotischen Untergangsjahre. Wilhelm Thöny als Regimentsmaler im Ersten Weltkrieg" sowie der gleichnamigen Publikation werden Thönys Bilder unter Einbeziehung militärhistorischer Kenntnisse ikonografisch entschlüsselt und mit dem Schrecken der „Stahlgewitter“ konfrontiert. Dabei wird die Diskrepanz sichtbar zwischen Thönys affirmativen, der vaterländischen Propaganda und seinem persönlichen Überleben dienenden Werken, seinen persönlichen Kriegserschütterungen und pazifistischen Perspektiven auf eine Zeit, die er nach dem Weltkrieg als „diese idiotischen Untergangsjahre“ bezeichnen sollte.

Otto Hochreiter Libri

Im Kartenhaus der Republik

- 176pagine

- 7 ore di lettura

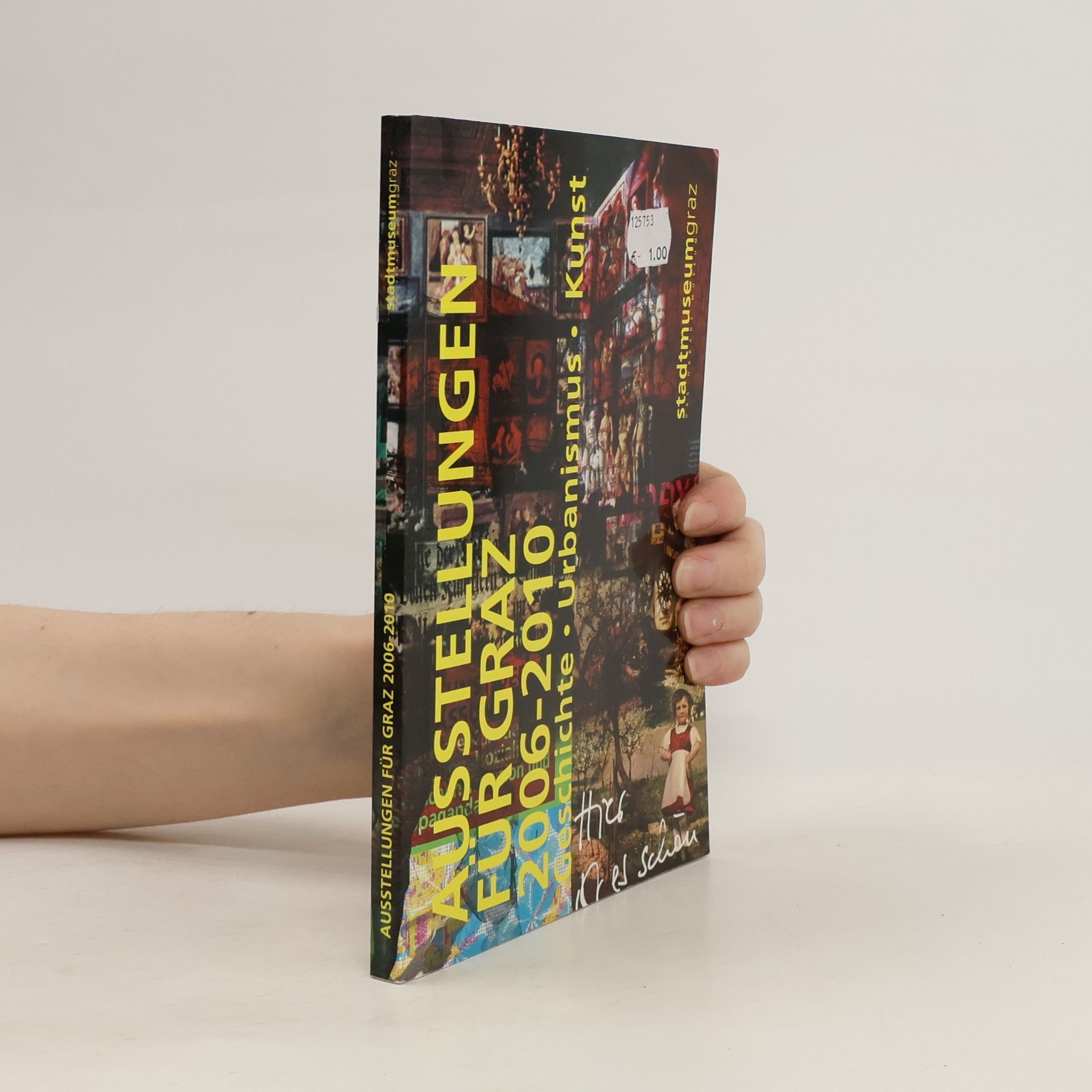

Mit der Ausstellung „Im Kartenhaus der Republik. In the House of Cards of the Republik. Graz 1918–1938“ und dem gleichnamigen Katalog gedenkt das GrazMuseum der Schlüsseljahre 1918 und 1938. Es handelt sich um die erste umfassende Museumsausstellung der Steiermark über die wechselnden Machtverhältnisse im Land und in seiner Hauptstadt Graz in dieser Zeit. Sie thematisiert die Brüche und Kontinuitäten politischer Grundhaltungen gegenüber einem Nebeneinander scheinbar ungeordneter, widersprüchlicher Lebenswirklichkeiten. Der Katalog nimmt die Erzählstruktur der Ausstellung anhand der Gliederung in die Kapitel Politische Geschichte und Lebenswelten auf. Orientiert an den demokratischen Prinzipien der Mitbestimmung, Freiheit und Gleichheit stellen sie die Frage nach dem „vom Volk ausgehenden“ Recht sowie nach der Bedeutung der Gleichheit des „Geschlechts“, des „Standes“ und des „Bekenntnisses“. Und nach den Gefährdungen dieser Prinzipien in autoritären und totalitären Systemen. Durch permanenten Kampf unvereinbarer Kräfte erwies sich die Demokratie als ein Kartenhaus aus hehren Zielen und Werten, das schließlich in den autoritären Wendejahren in sich zusammenfiel. Die Ausstellung wird anhand von Abbildungen ausgewählter Objekte, Ausstellungsgrafiken und -texten dokumentiert.

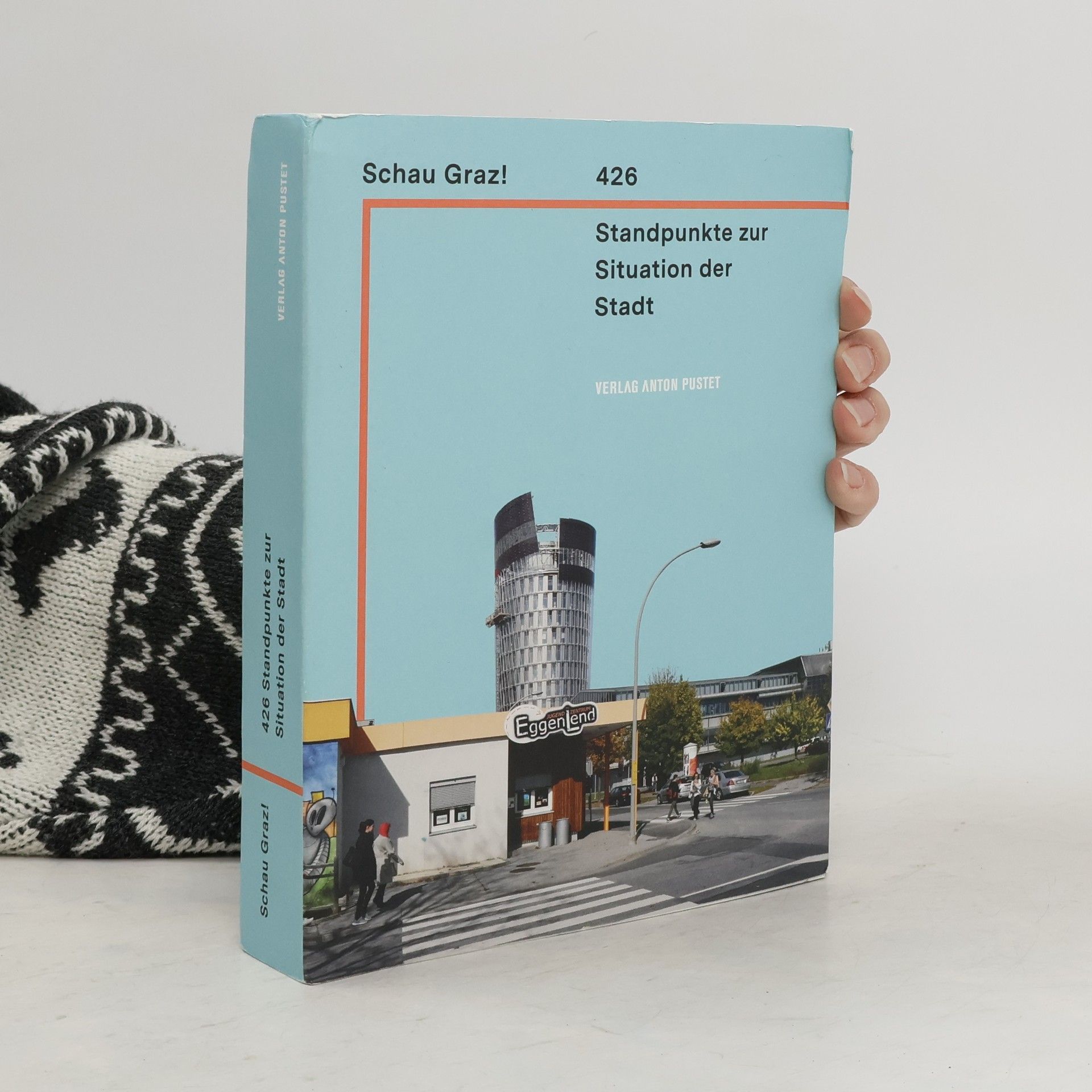

"Zeitgenössische Ansichten einer Stadt. Bus- und Strassenbahnhaltestellen als Zeugen für den Ist-Zustand eines städtischen Raums: Ein einzigartiges urbanistisches und fotografisches Ausstellungsprojekt in Graz soll die Basis schaffen für einen neuen Blick auf den Stadtraum. Die Fotografin Franziska Schurig hatte den Auftrag, möglichst neutrale, dokumentarische Aufnahmen im Umkreis aller im Stadtgebiet von Graz gelegenen Bus- und Strassenbahnhaltestellen zu erstellen. Ziel beim 'Auslegen' beziehungsweise Lesen der Bilder war es, mithilfe von Expert/-innen die historischen, kulturellen, ökologischen, symbolischen, ökonomischen und sozialen Tiefenschichten der Stadt Graz freizulegen. Mit Beiträgen von Markus Bogensberger, Jens S. Dangschat, Johannes Fiedler, Otto Hochreiter, Bernhard Inninger, Heinz Rosmann und Alexandra Würz Stalder. Die Begleitpublikation zur Ausstellung 'Schau Graz! 426 Standpunkte zur Situation der Stadt' fasst eine Auswahl von Fotografien der Ausstellung und Texten von Expert/-innen zusammen. Entdecken Sie Graz auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise!"--Publisher's website.

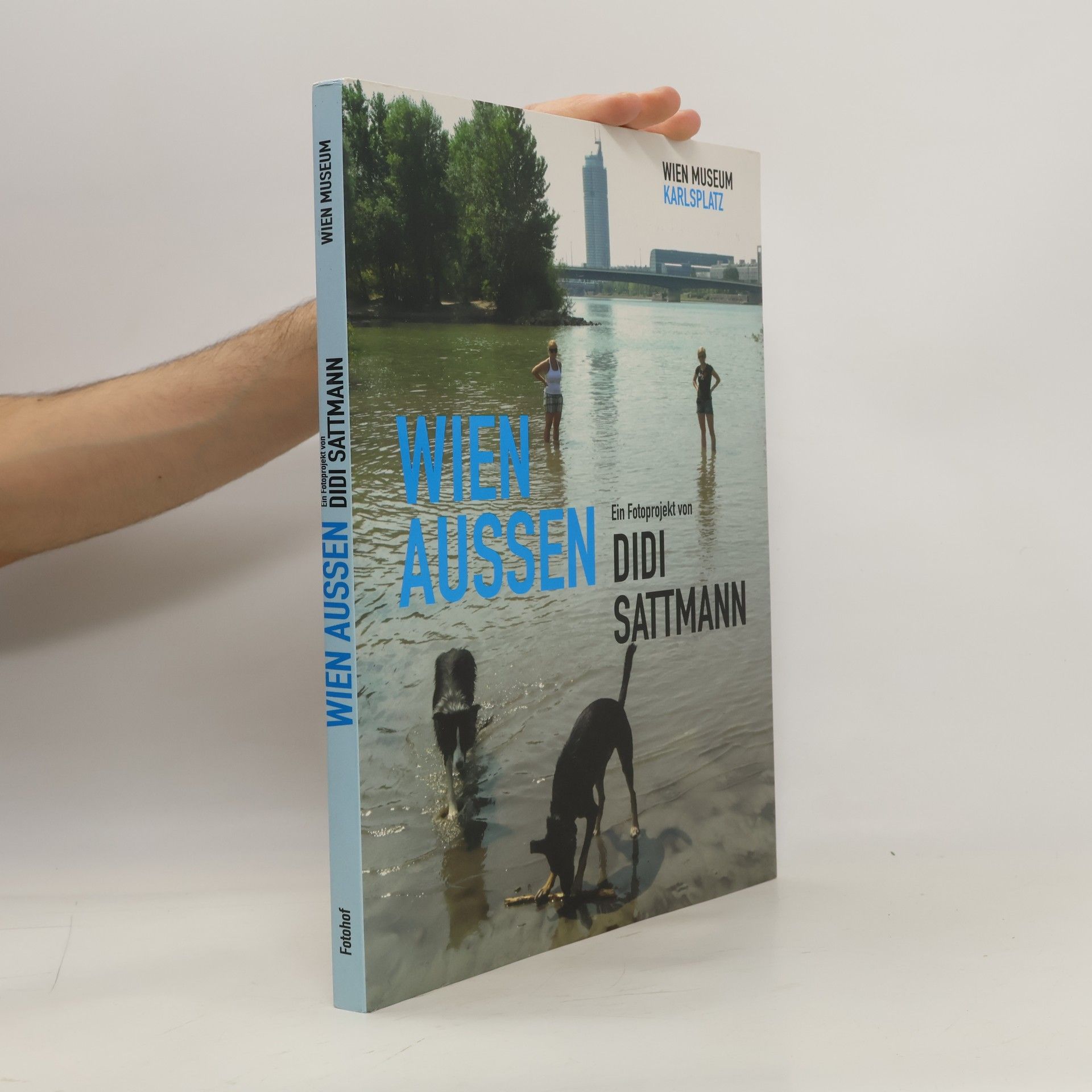

Erscheint im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung im Wien Museum, 13. Juni – 8. September 2013. „Das Wesentliche an der fotografischen Arbeit ist für mich die Begegnung mit Menschen.“ Didi Sattmann hat sich mit seinen uninszenierten, einfühlsamen Bildern als bedeutender „Menschenfotograf“ etabliert, der die Porträtierten im Kontext ihres Lebens zeigt. Seine Stadtfotos, die seit 2010 während Streifzügen durch Wiens Peripherien entstanden, stellen die Bewohner und Nutzer des urbanen Raums in den Mittelpunkt. Sattmann erforscht die allgemeine urbane und suburbanen Physiognomie, um subtile Veränderungen im Alltag einer sich wandelnden Stadt festzuhalten, mit Bildern, die die Masken der Dargestellten überwinden. Die „Peripherie“ wird durch Atmosphäre und soziale Konstellationen erfahrbar, unterstützt durch Gesten und Posen der Menschen, die Vertrauen und Nähe schaffen. Sattmanns Blick gilt den unspektakulären Veränderungen des Stadtlebens, insbesondere den scheinbar gesichtslosen Rändern und Zuwanderungsgebieten. „Wien Außen“ umfasst nicht nur geografische Aspekte, sondern auch die Vielfalt sozialer Landschaften, einschließlich der Lebenswelten von Künstlern, Aussteigern und Migranten. Sattmann, seit 1994 am Wien Museum tätig, wollte aktuelle Zustände Wiens festhalten und erkundete dabei die Überlagerungen zwischen Land und Stadt, die er als Schnellbahnpendler täglich erlebt.

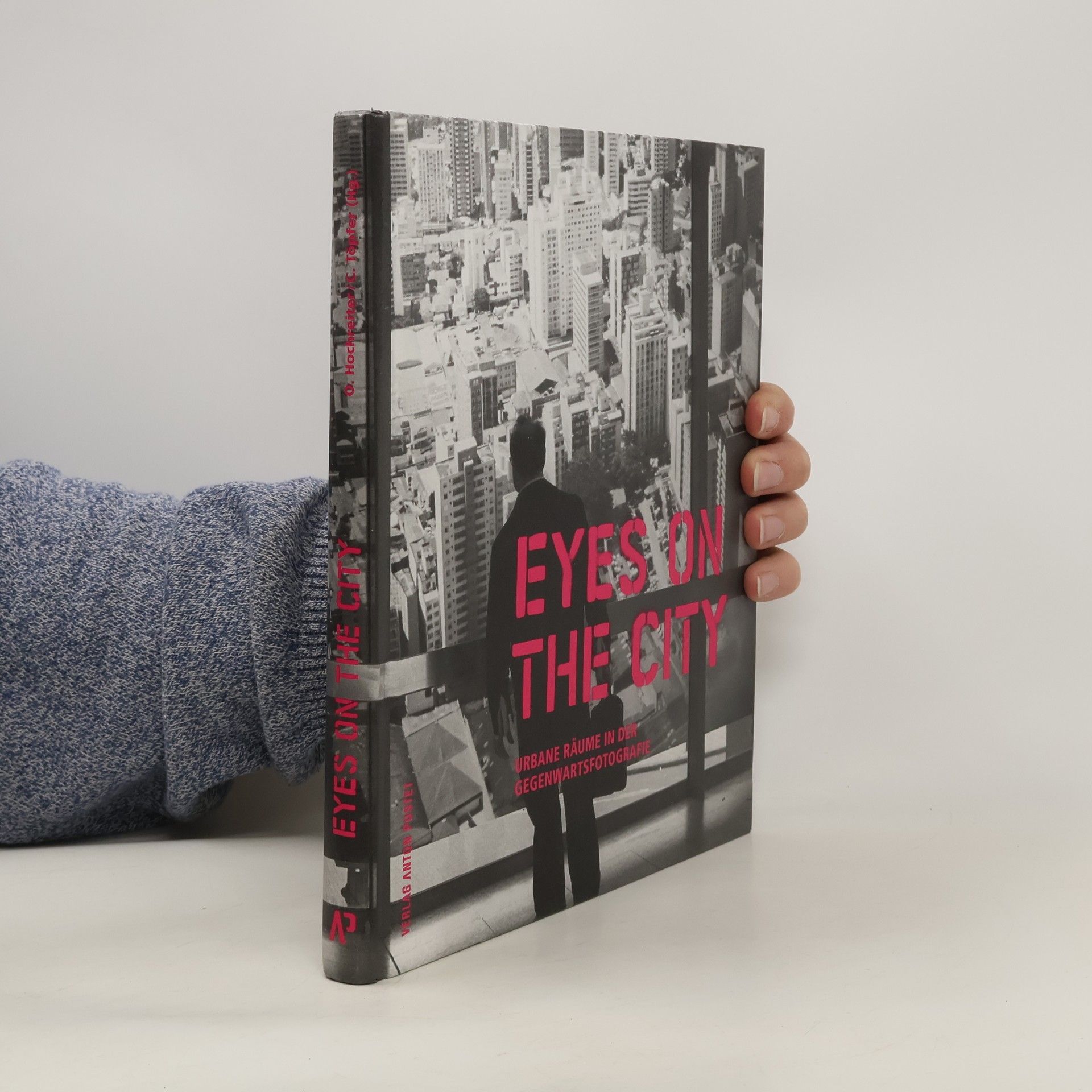

Stadt: Auge FotografInnen, die – wie der aktuelle Trend zeigt – vermehrt das Städtische in Augenschein nehmen, fokussieren damit eminent Gesellschaft. Die in „Eyes on the City. Urbane Räume in der Gegenwartsfotografie“ versammelten internationalen KünstlerInnen verstehen Stadtraum dementsprechend nicht als statischen, homogenen Ort, der in objektiver Weise in Raum und Volumen wiederzugeben ist. Vielmehr reflektieren sie in ihren subjektiven Bildern urbane Räume als dynamische, Ort und Zeit einbeziehende Konstellationen des Städtischen, indem sie weniger die Form als die Nutzung und Wahrnehmung von Gebautem thematisieren. „Eyes on the City“ gewährt somit in der Zusammenführung dieser künstlerischen Perspektiven Einblicke in das, was Urbanität im 21. Jahrhundert bedeuten könnte. Die für dieses Buch entstandenen Texte renommierter AutorInnen aus den Bereichen Fotografietheorie, Architektur und Urbanismus interpretieren die komplexen und kritischen fotografischen Zugangsweisen auf Stadt und Gesellschaft.