Lebert inszeniert in Der Feuerkreis einen Anti-Mythos über die enge Verstrickung von Schuld und Sühne. Als britischer Offizier kehrt Gottfried Jerschek in seine steirische Heimat zurück. Seine Halbschwester Hilde Brunner hat im einsamen Elternhaus im Gebirge Zuflucht gefunden. Vorsichtig nähern sich die ungleichen Geschwister einander an. Ein Verhängnis scheint sie aneinanderzuketten. Immer tiefer verstricken sich die beiden in einen Kreis, in dem Schuld und Unschuld eng miteinander verflochten sind, denn nach und nach wird Jerschek mit der Vergangenheit seiner Halbschwester konfrontiert ... Auch in seinem zweiten großen Roman Der Feuerkreis geht es Hans Lebert um die Verstrickung seiner Landsleute in die nationalsozialistischen Verbrechen. In einem gewagten Experiment inszeniert er die Vergangenheitsbewältigung des Geschwisterpaares als Anti-Mythos zu Wagners Ring des Nibelungen, um das faschistische Weltbild quasi von innen her aufzusprengen.

Ju rgen Egyptien Libri

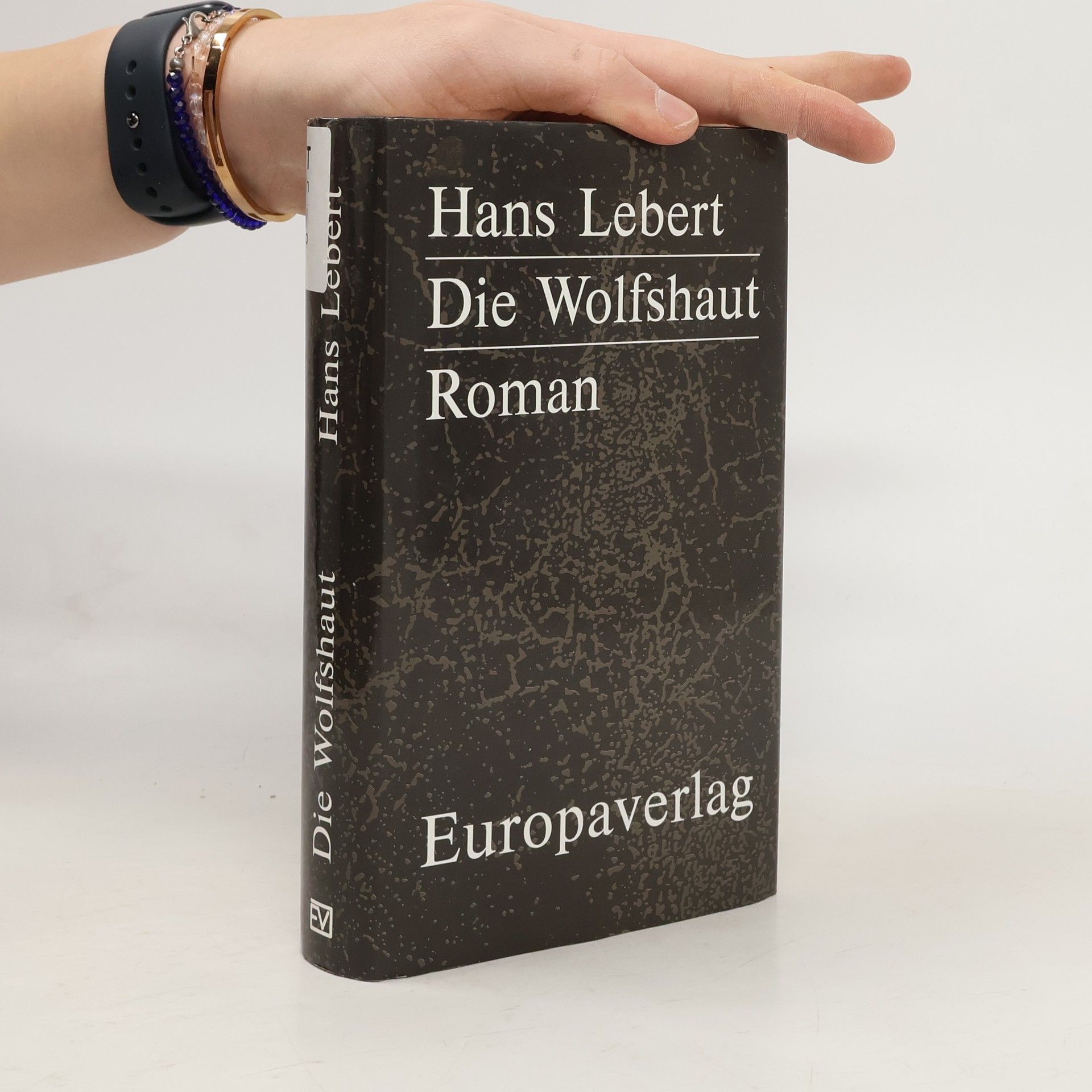

Im regennassen November 1952 kehrt der Matrose Johann Unfreund nach Jahrzehnten in sein österreichisches Bergdorf zurück und konfrontiert seine Vergangenheit. Während er sich den dunklen Waldwegen, der verlassenen Ziegelei und dem toten Vater nähert, geschehen merkwürdige Todesfälle im Dorf. Die Bewohner vermuten einen Wolf in den Bergen, doch Johann will die Wahrheit hinter den Ereignissen aufdecken und stößt auf eine Mauer aus Angst und Schweigen. Seine Spurensuche wird von der Dorfgemeinschaft argwöhnisch beobachtet, da ein gemeinsames Verbrechen die Bewohner zusammenschweißt. Hans Lebert nutzt die Mittel einer Kriminalgeschichte, um die Verstrickung der Gemeinschaft in die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zu thematisieren. Sein Werk, das in der Tradition von Kafka, Musil und Broch steht, kritisiert die Verdrängung nationalsozialistischer Vergehen und zählt zu den bedeutendsten österreichischen „Antiheimatromanen“. Elfriede Jelinek bezeichnete es als eines der „größten Leseerlebnisse“ ihres Lebens. Erstmals 1960 veröffentlicht, erhielt der Roman 1961 den Theodor-Körner-Preis und 1962 den Großen Österreichischen Staatspreis für Literatur. Der erste Satz wurde im internationalen Wettbewerb „Der schönste erste Satz“ ausgezeichnet, und das Hörspiel von Helmut Peschina und Robert Matejka wurde 2005 zum Hörspiel des Jahres gewählt.

Stefan George

- 472pagine

- 17 ore di lettura

Der Name Stefan George (1868-1933) steht für den Beginn der modernen Dichtung ebenso wie für den ambitionierten Versuch, die deutsche Kultur aus dem Geist der Antike zu erneuern. Ästhetizismus, Kulturkritik und Charisma sind zentrale Aspekte, die diese Biographie entfaltet. Dabei wird auch Georges Lebensweg detailliert nachgezeichnet. Die Begegnung mit den französischen Symbolisten, die Beziehung zu Hofmannstahl, die Zusammenarbeit mit dem Jugendstilkünstler Melchior Lechter und die Etablierung des George-Kreises markieren wesentliche Stationen. Die Auswertung bisher nicht bekannter Quellen schärft den Blick für Georges Persönlichkeit. Der Dichterprophet zeigt sich als europäisch denkender, gut vernetzter Intellektueller. Seine Haltung zu Judentum und Nationalsozialismus wird klar profiliert. Um die Kommentierung ausgewählter Gedichte ergänzt, lässt die Biographie ein vorzügliches Gesamtbild des Menschen in seiner Zeit entstehen.

Jürgen Egyptien erkundet in seinem Gedichtzyklus den Mythos des Satyrs Marsyas, der nach einem Wettstreit mit Apollon tragisch endet. Die Konfrontation zwischen erhabener und profaner Kunst sowie die Selbstgespräche des Satyrs reflektieren sein Schicksal und das Streben nach Utopie. Der Dichter vereint klassische und zeitgenössische Elemente in seiner poeti-schen Sprache.

Mit seinem Roman „Tauben im Gras” hat Wolfgang Koeppen 1951 eine erste kritische Bestandsaufnahme der sich restaurierenden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik geleistet. Kaleidoskopartig skizziert er Gestalten und Vorgänge eines einzigen Tages im München des Jahres 1949, einer Stadt, die geschildert wird als undurchdringliches »Pandämonium«. »Koeppens Werk besteht, wie das von allen Schriftstellern, aus Büchern von sehr unterschiedlicher Bedeutung. Ich schätze besonders den frühen Roman Eine unglückliche Liebe, den Roman Der Tod in Rom und das Fragment Jugend. Für das allerwichtigste Buch von Koeppen halte ich den herrlichen Roman Tauben im Gras, veröffentlicht 1951 und nach wie vor viel zu wenig bekannt. Wer diesen Roman nicht gelesen hat, der solle nicht glauben, er kenne die deutsche Literatur nach 1945.« Marcel Reich-Ranicki

Die "Echoes" sind lyrische Porträts verstorbener Rockstars. Die Gedichte versuchen, ihr musikalisches und biographisches Profil poetisch zu vergegenwärtigen. Da Künstler und Werke als Zeugnisse der Ära von Sex & Drugs & Rock'n'Roll gesehen werden, nimmt die lyrische Sprache den Jargon des Rock-Bizz in sich auf. Man könnte die "Echoes" als kritische Preisgedichte bezeichnen, die die widersprüchliche Einheit des Aufbruchs in die Freiheit und das Zerstörungspotential des permanenten Exzesses miteinander verschmelzen. Die Gedichte bedienen sich verschiedener Formate. Es gibt Single-Texte (z. B. zu Tina Turner oder Chuck Berry), Longtracks (z. B. zu Janis Joplin oder Ginger Baker) und zwei Alben (Jimi Hendrix und Jim Morrison).