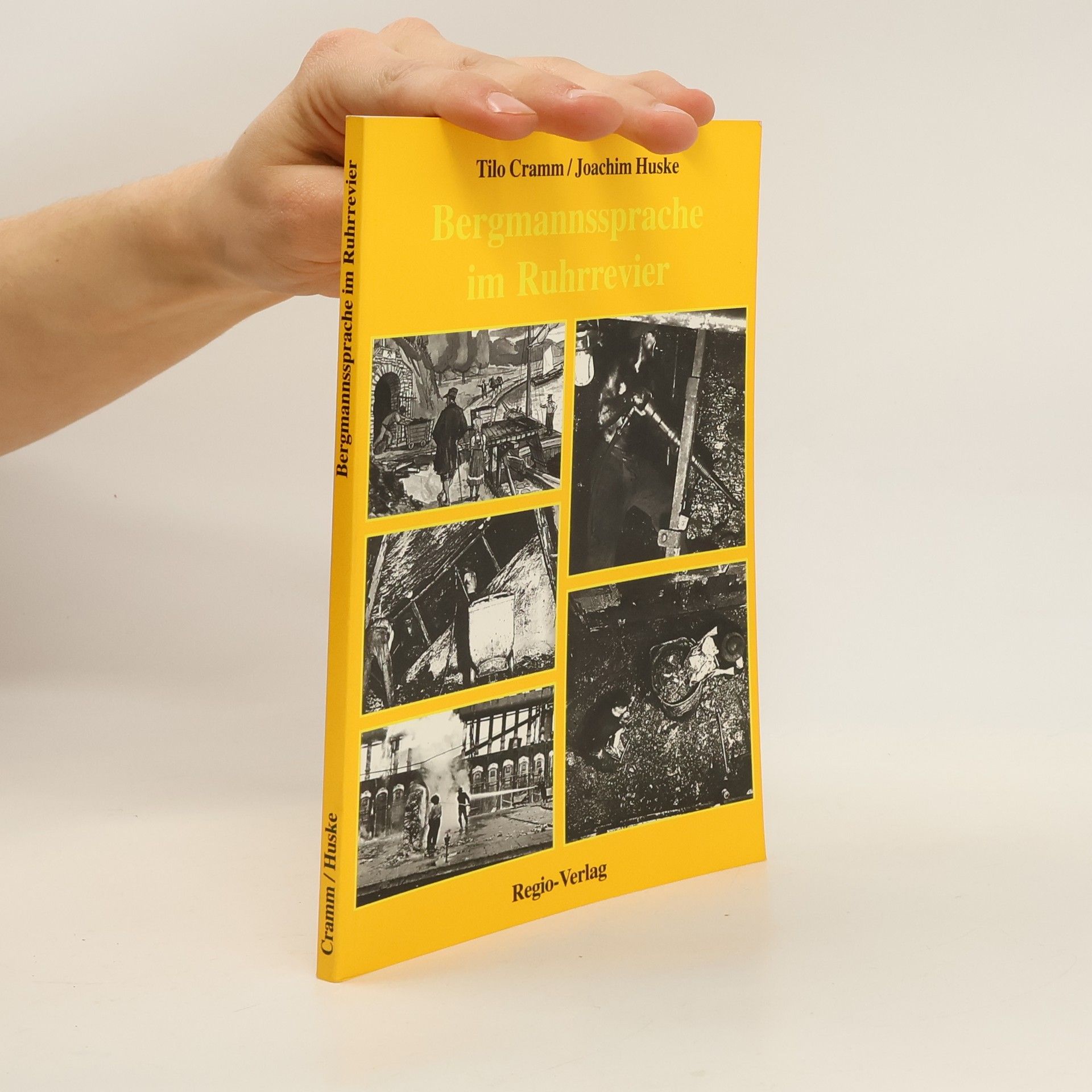

Bergmannssprache im Ruhrrevier

Auswahl, Erläuterung und Abbildung einiger, vornehmlich älterer Ausdrücke der Bergmannssprache im Steinkohlenbergbau an der Ruhr

- 81pagine

- 3 ore di lettura

In den letzten Jahren haben das Interesse an der Entwicklung des Steinkohlenbergbaus und der Wunsch, die an zahlreichen Stellen noch vorhandenen Überreste zu erhalten, in starkem Maße zugenommen. Bürger der verschiedensten Bevölkerungs- und Berufsgruppen haben sich die Aufgabe gestellt, dieses kulturelle Erbe zu erhalten. In historischen Unterlagen stößt man häufig auf bergmännische Fachausdrücke, die heute kaum noch verwendet werden und deren Sinn vielfach unklar ist. Diese von den Bergbauingenieuren Tilo Cramm und Joachim Huske zusammengestellte Auswahl und Erläuterung dieser Begriffe soll ein Beitrag zum besseren Verständnis der früher gebräuchlichen und manchmal auch heute noch benutzten bergmännischen Bezeichnungen, sowie der aus alten Zeiten stammenden Dokumente sein. Für die nun vorliegende völlig neu gestaltete 5. Auflage wurden neben den bereits erfassten Unterlagen wiederum weitere Quellen erschlossen und das Wörterbuch um eine Reihe neuer Begriffe ergänzt sowie verschiedene Erläuterungen präzisiert oder mit Abbildungen versehen.