Fallstudien über die Versuche von Malern, Theologen, Philosophen und Dichtern, je spezifische Evidenzen für das Jenseits zu erzeugen. Himmel und Hölle waren im Europa des ausgehenden Mittelalters und der Frühen Neuzeit omnipräsente Größen. Der Idee von der Transzendenz war immer die Immanenz des eigenen Stand- und Blickpunkts eingeschrieben. Die in diesem Band versammelten Analysen aus den Disziplinen Kunstgeschichte, Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie thematisieren diese Wechselbeziehung. Sie fokussieren vor allem die medialen, ästhetischen und theoretischen Verfahren, die das eigentlich Unschaubare vergegenwärtigen. Wie funktionieren diese Strategien der Evidenzerzeugung? Welche Rolle spielen die Reden, Theorien, poetischen Imaginationen und visuellen Explikationen vom Jenseits in Bezug auf das Diesseits? Wie genau sind Raum-Zeit-Logiken modelliert, um ein Aufleuchten des Jenseitigen zu ermöglichen? Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen Bilder, Texte und deren Verflechtung sowie die jeweils relevanten Kontexte von Produktion und Rezeption, die Evidenz als Vermittlungskategorie bestimmen. Mit Beiträgen von Hans Belting, Anne Eusterschulte, Karin Gludovatz, Verena Lobsien, Dominik Perler, Bernd Roling, Julia Weitbrecht und Friederike Wille.

Dominik Perler Ordine dei libri (cronologico)

Dominik Perler è un filosofo svizzero la cui opera si addentra nelle profondità della filosofia medievale e moderna. Esplora idee e dibattiti chiave di questi periodi con eccezionale precisione e acume. Le sue analisi illuminano l'evoluzione del pensiero filosofico e il suo impatto sulle successive tradizioni intellettuali. I contributi di Perler offrono ai lettori uno sguardo affascinante sull'eredità intellettuale del pensiero occidentale.

Das Buch untersucht die Frage, was eine menschliche Person ausmacht, und analysiert drei Dimensionen: die metaphysische, psychologische und handlungstheoretische. Es rekonstruiert die mittelalterlichen Debatten des 13. und 14. Jahrhunderts und zeigt, wie die Grundlagen der philosophischen Anthropologie gelegt wurden.

Das Problem des Selbstwissens wird nicht erst in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes kontrovers diskutiert. Bereits im Spätmittelalter gab es eine intensive Debatte darüber, ob und wie der menschliche Geist Wissen von sich selbst und seinen eigenen Akten und Zuständen haben kann. Der vorliegende Band macht erstmals zentrale Texte in einer zweisprachigen Ausgabe zugänglich. Einführungen zu den jeweiligen Autoren und ihren Texten bieten Interpretationshilfen und ermöglichen sowohl einen historischen als auch einen systematischen Zugang zu der scholastischen Debatte. Die Bandbreite der verschiedenen Positionen wird anhand von Texten so unterschiedlicher Autoren wie Thomas von Aquin, Petrus Johannis Olivi, Roger Marston, Thomas Sutton, Matthäus von Aquasparta, Heinrich von Gent, Dietrich von Freiberg, Wilhelm von Ockham, Walter Chatton und Johannes Buridan präsentiert.

Transformationen der Gefühle

- 532pagine

- 19 ore di lettura

Was sind Gefühle? Um diese, in der aktuellen Philosophie heiß umstrittene Frage zu beantworten, geht Dominik Perler einen philosophiehistorischen Weg: Er diskutiert die Theorien von Thomas von Aquin, Duns Scotus, Wilhelm von Ockham, Montaigne, Descartes und Spinoza, um einen neuen Blick auf die gegenwärtigen Debatten zu werfen. In seinem überaus klar und verständlich geschriebenen Buch zeichnet er nach, wie sehr sich der theoretische Rahmen zur Erklärung von Gefühlen verändert hat und damit gleichzeitig die Frage, wie man seine Emotionen kontrollieren kann. Der große Reichtum dieser Debatten, zeigt Dominik Perler, eröffnet ganz neue theoretische Zugänge zur alten Frage: Was sind Gefühle?

Dass wir durch Wahrnehmung einen Zugang zur materiellen Welt haben, scheint selbstverständlich zu sein. Und dass die visuelle Wahrnehmung dabei einen prominenten Platz einnimmt, scheint ebenfalls selbstverständlich zu sein. Doch was genau sehen wir: die Gegenstände selbst oder bloß ihre wahrnehmbaren Eigenschaften? Wie gelingt es uns überhaupt, etwas zu sehen? Können wir allein aufgrund von optischen und physiologischen Vorgängen etwas sehen, oder setzt das Sehen bereits Begriffe voraus, mithilfe derer wir etwas als etwas sehen können? Diese Fragen, die in der gegenwärtigen Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorie ausgiebig erörtert werden, waren bereits in der Frühen Neuzeit Gegenstand intensiver Debatten. In vielfacher Hinsicht legten die Diskussionen im 17. und 18. Jahrhundert sogar die Grundlage für heutige Theorien, da sie zum einen die Probleme in aller Schärfe benannten, zum anderen aber auch Lösungsstrategien vorlegten, die auch heute noch von Bedeutung sind. Der Band soll diese Debatten (von Descartes bis Reid) neu erschließen und einem breiten philosophisch interessierten Publikum zugänglich machen. Es soll gezeigt werden, dass die Frühe Neuzeit kein ehrwürdiges Museum der Philosophiegeschichte ist, sondern eine äußerst produktive und anregende philosophische Epoche, die zu einem Dialog einlädt.

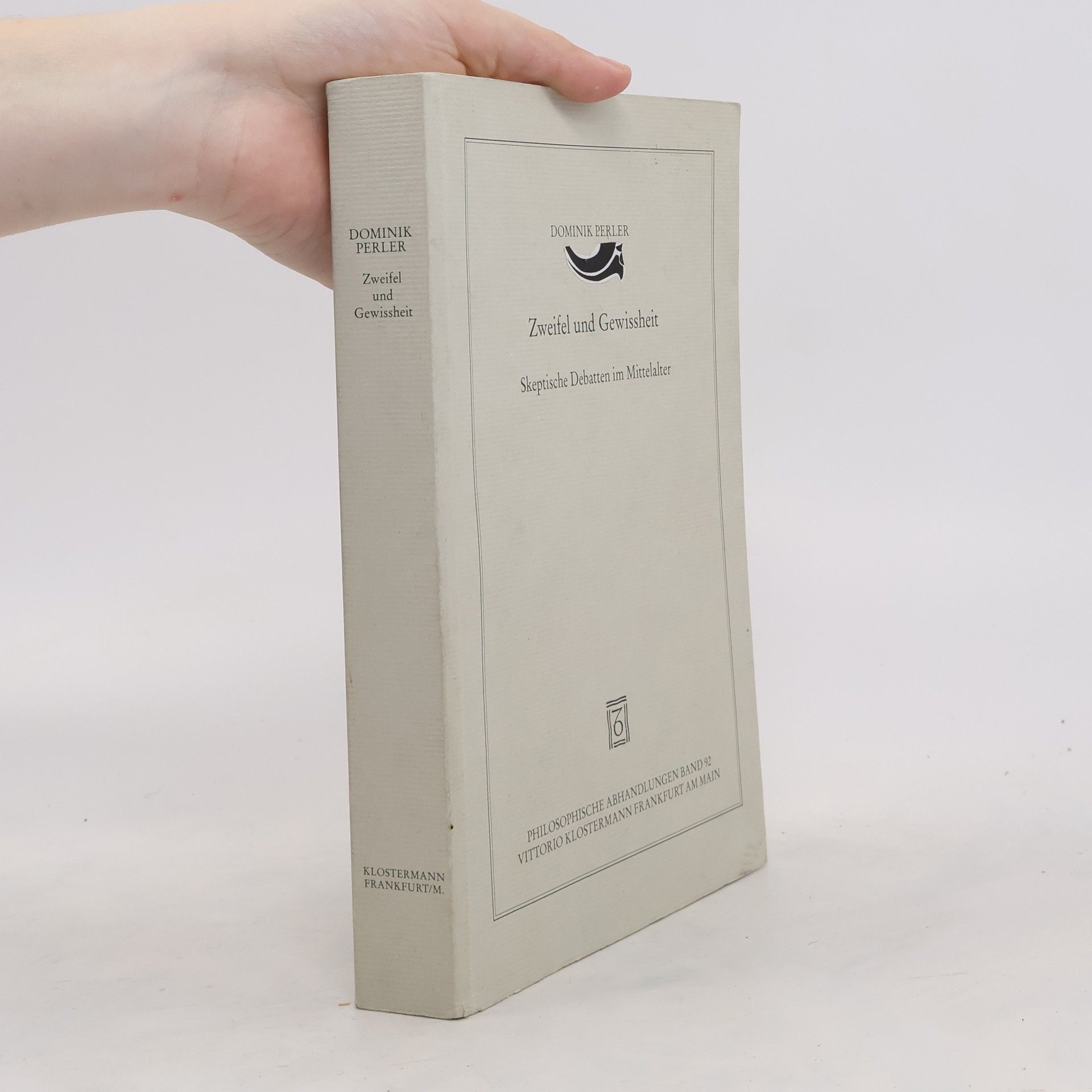

Können wir etwas wissen? Verleiten uns Sinnestäuschungen, Träume und Halluzinationen nicht dazu, falsche Meinungen zu bilden? Ist es denkbar, dass Gott oder ein böser Dämon in unseren Erkenntnisprozess eingreift? Diese skeptischen Fragen wurden bereits im Mittelalter intensiv diskutiert und bilden den Ausgangspunkt für eine umfassende Analyse des Wissensbegriffs sowie eine kritische Prüfung von Wissensansprüchen. Die Studie konzentriert sich auf Theorien des 13. und 14. Jahrhunderts und rekonstruiert die skeptischen Diskussionen im historischen Kontext. Sie bewertet die entwickelten Argumente, deren theoretische Annahmen und die Funktionen in erkenntnistheoretischen Debatten. Auch antiskeptische Argumente und Strategien zur Abwehr skeptischer Gefahren werden behandelt. Dadurch wird deutlich, dass diese Debatten keine „Verfallserscheinung“ des späten Mittelalters sind, sondern Ausdruck lebhafter und innovativer Grundsatzdiskussionen. Die Arbeit beleuchtet prominente Philosophen wie Thomas von Aquin, Heinrich von Gent, Johannes Duns Scotus, Wilhelm von Ockham und Johannes Buridan, sowie weniger bekannte Autoren, die in den spätmittelalterlichen Kontroversen bedeutend waren. Diese Diskussionen sind auch heute relevant, da sie zeigen, dass die skeptische Herausforderung zur Entwicklung unterschiedlicher erkenntnistheoretischer Modelle anregt.

Der Geist der Tiere

Philosophische Texte zu einer aktuellen Diskussion

Sind Tiere Lebewesen mit einem Geist? Denken sie? Haben sie Bewusstsein? Was unterscheidet den Menschen vom Tier? In der gegenwärtigen Philosophie des Geistes existiert eine Reihe von Ansätzen, die solche Fragen aufgreifen, sie aus unterschiedlichen methodischen Perspektiven erörtern und zu kontroversen Antworten gelangen. Der vorliegende Band macht wichtige Beiträge zu dieser Diskussion erstmals auf Deutsch zugänglich und enthält Beiträge u. a. von Donald Davidson, Daniel C. Dennett, Fred Dretske, Ruth G. Millikan, David Papineau und John R. Searle. Eine ausführliche Einleitung ordnet die Diskussion sowohl systematisch als auch historisch ein und unterstreicht ihren Stellenwert in den aktuellen Debatten innerhalb der Philosophie des Geistes.

Theorien der Intentionalität im Mittelalter

- 435pagine

- 16 ore di lettura

Dass unser Sehen, Denken und Sprechen stets auf etwas bezogen ist, scheint selbstverständlich. Doch warum können wir uns auf etwas beziehen, und wie entsteht durch diese Bezugnahme ein Inhalt? Diese zentralen Fragen der Intentionalitätsproblematik sind nicht nur heute von Bedeutung, sondern wurden bereits im Mittelalter intensiv diskutiert. Die scholastischen Autoren prägten Begriffe wie „Intentionalität“ und „intentionale Existenz“ und entwickelten verschiedene Modelle zur Erklärung der kognitiven Bezugnahme. Das Buch präsentiert fünf einflussreiche Intentionalitätsmodelle aus dem 13. und 14. Jahrhundert, wobei Autoren wie Thomas von Aquin, Petrus Johannis Olivi, Dietrich von Freiberg, Johannes Duns Scotus, Petrus Aureoli, Hervaeus Natalis, Wilhelm von Ockham und Adam Wodeham berücksichtigt werden. Die Theorien dieser Philosophen werden sowohl im historischen Kontext rekonstruiert als auch hinsichtlich ihrer spezifischen Thesen geprüft und in Bezug auf aktuelle Debatten analysiert. Besonders betont wird der vielschichtige Ansatz der mittelalterlichen Denker, die sich der Intentionalitätsproblematik nicht nur in der Intellekttheorie, sondern auch in der Wahrnehmungstheorie und Semantik widmeten. Ihre Erklärungsmodelle legten die Grundlagen für Debatten, die weit über das Mittelalter hinausreichten und durch F. Brentano in die moderne Philosophie des Geistes einflossen.

Occasionalismus

- 278pagine

- 10 ore di lettura

Rene Descartes

- 292pagine

- 11 ore di lettura

René Descartes gilt als „Vater der modernen Philosophie“. In diesem Buch stellt Dominik Perler die vielfältigen Facetten des französischen Denkers heraus, der nicht nur als Erkenntnistheoretiker und Metaphysiker, sondern auch als Naturphilosoph, Wissenschaftstheoretiker und philosophischer Anthropologe berühmt ist.