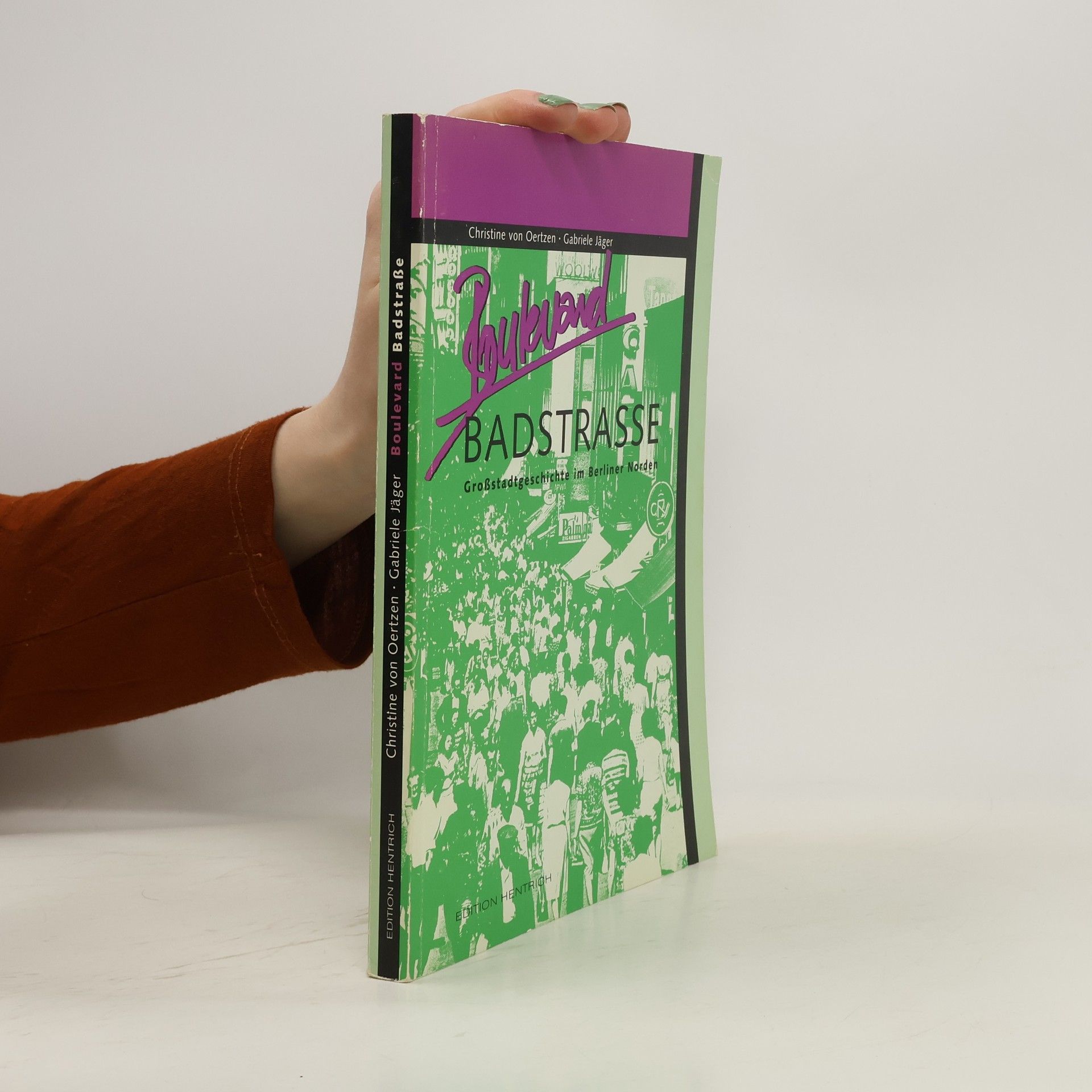

Christine von Oertzen Libri

Questa autrice si concentra sull'esplorazione delle intersezioni tra scienza, tecnologia e società. Il suo lavoro esamina come le scoperte scientifiche plasmano la nostra comprensione del mondo e come la società si adatta alle nuove tecnologie. Approfondisce anche le implicazioni etiche e sociali del progresso scientifico.