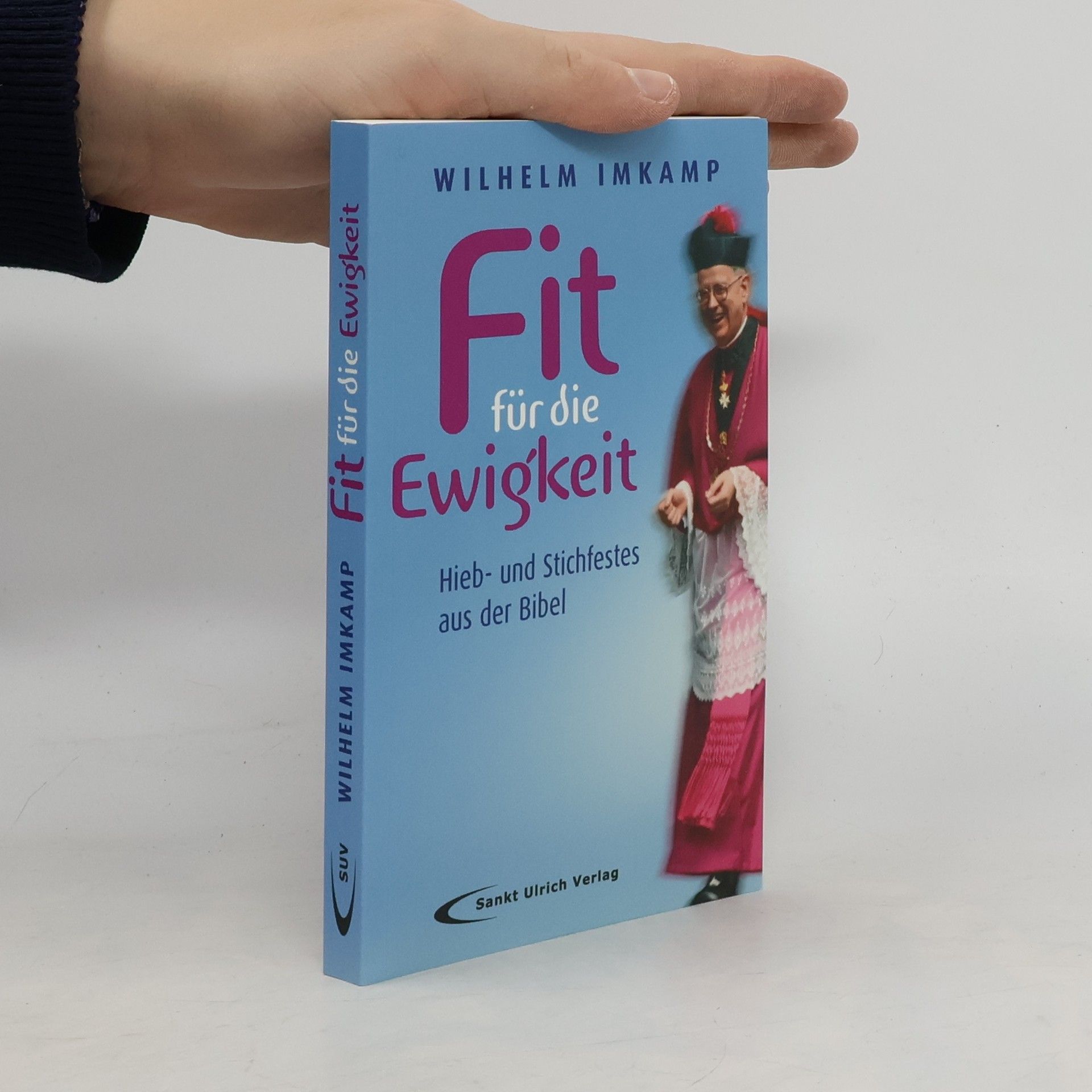

Das Problem der Entweltlichung wird uns über das „Jahr des Glaubens“ hinaus weiter beschäftigen. Das vorliegende Buch bietet Gelegenheit für eine Ortsbestimmung der katholischen Kirche in Deutschland. Wofür steht sie? Was ist ihr noch heilig? Wie erreicht sie die Menschen? Wilhelm Imkamp, Prälat und Wallfahrtsdirektor, stellt sich diesen Fragen und verzichtet dabei nicht auf Seitenhiebe gegen den vermeintlich aufgeklärten Zeitgeist und seine heimlichen Dogmen. Er versteht es bestens, seine oft unbequemen und unkonventionellen Positionen pointiert zu Gehör zu bringen. Zum katholischen „Jahr des Glaubens“ erscheint sein theologischer Zwischenruf. Ein intellektuelles und sprachliches Vergnügen – Klartext, garantiert clerical incorrect.

Wilhelm Imkamp Libri