Focusing on the unique characteristics of cinematic metaphor, this book challenges traditional views of film as mere information carriers. It introduces a phenomenological approach, emphasizing viewers' embodied experiences and the performative nature of meaning-making in film. By critiquing existing cognitive theories, it establishes a shared framework for understanding metaphor in audiovisual media. The text includes detailed case studies from various genres, including Hollywood films and TV news, demonstrating the practical application of its theoretical insights in media and multimodality analysis.

Hermann Kappelhoff Libri

This study explores how Hollywood's war films during World War II shaped societal commonality amidst a democratic crisis. It introduces an affective theory of genre cinema, revealing the intricate relationship between politics and poetics, and how genre poetics help understand history as an evolving process of community boundaries.

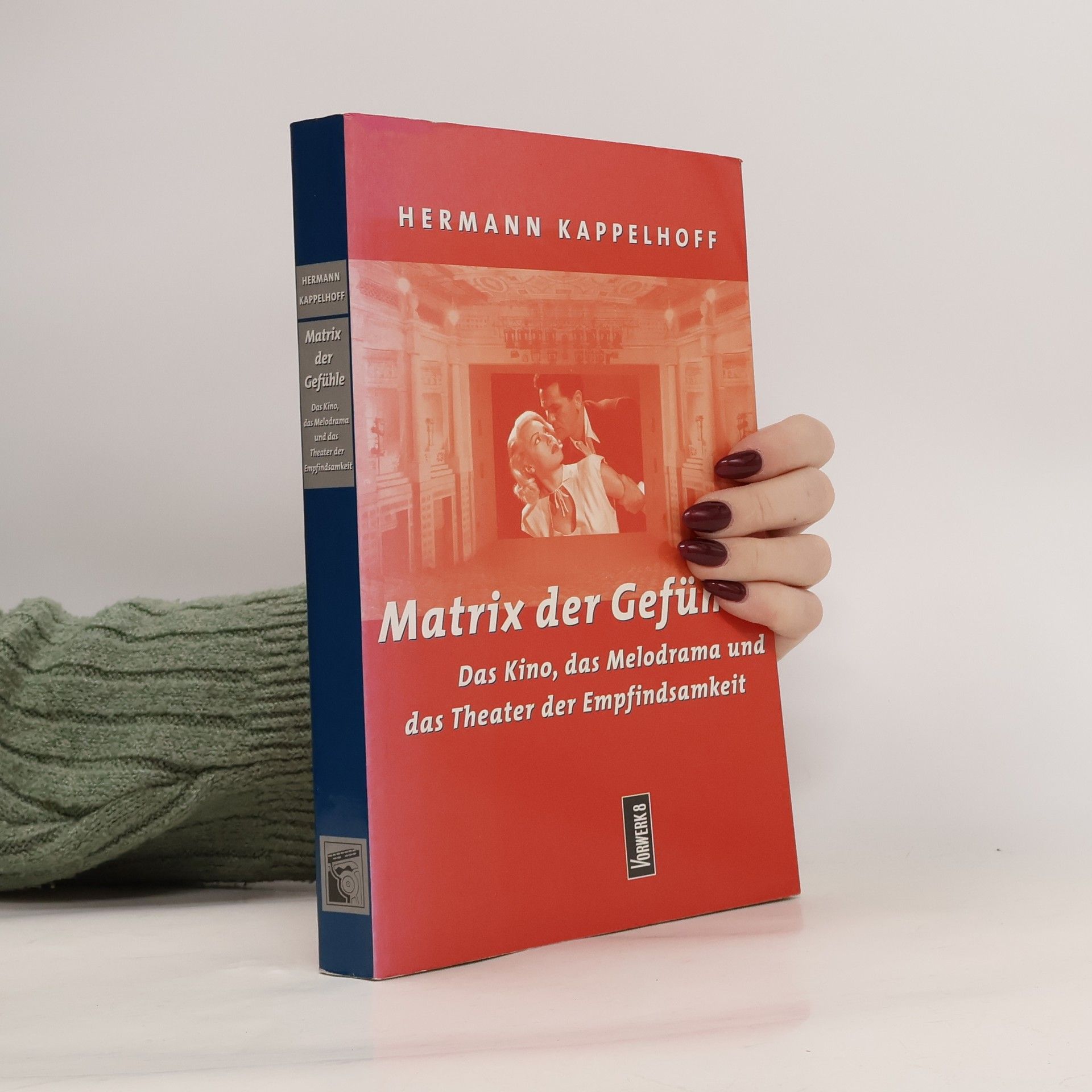

Die Tränenseligkeit des Publikums, wie sie bei Filmen wie TITANIC sichtbar wird, ist der zentrale Fokus dieser kulturgeschichtlichen Untersuchung. Sie beginnt mit dem klassischen Hollywoodmelodrama und führt zur sentimental geprägten Unterhaltungskunst, die das Grundmuster unserer Gefühligkeit prägt – von heilsuchenden Psychologismen bis zu voyeuristischen Exzessen. Anders als oft angenommen, wird sentimentales Genießen nicht als Verfall authentischer Gefühlskultur betrachtet, sondern als Zentrum kultureller Praxis: als ästhetische Übung der Verinnerlichung. Diese 'artifizielle Emotionalität' zeigt sich in verschiedenen Medien und Künsten. Das 'Zuschauergefühl' des weinenden Publikums spiegelt die körperliche Realität der bürgerlichen Seele und den materiellen Grund unserer Subjektivität wider. Echte Gefühle sind nicht die Täuschung, die man ihnen zuschreibt, sondern das Eintrittsbillet des sentimentalen Zuschauers, der eine Illusion aufgeben muss, um in das Spiel des Genießens einzutreten. Die Untersuchung spannt den Bogen vom Hollywoodmelodrama bis zur Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts und betrachtet ästhetische Konzepte von Rousseau, Lessing und Diderot nicht als Durchgangsstationen, sondern als Teil eines flexiblen Mosaiks zwischen Kino und Theater. Auch die Psychoanalyse wird als eine Spielart dieser kunstvollen Seele verstanden, wobei die Inszenierung einer affektiven Selbstbeziehung im Publikum als Matrix moderner Emp