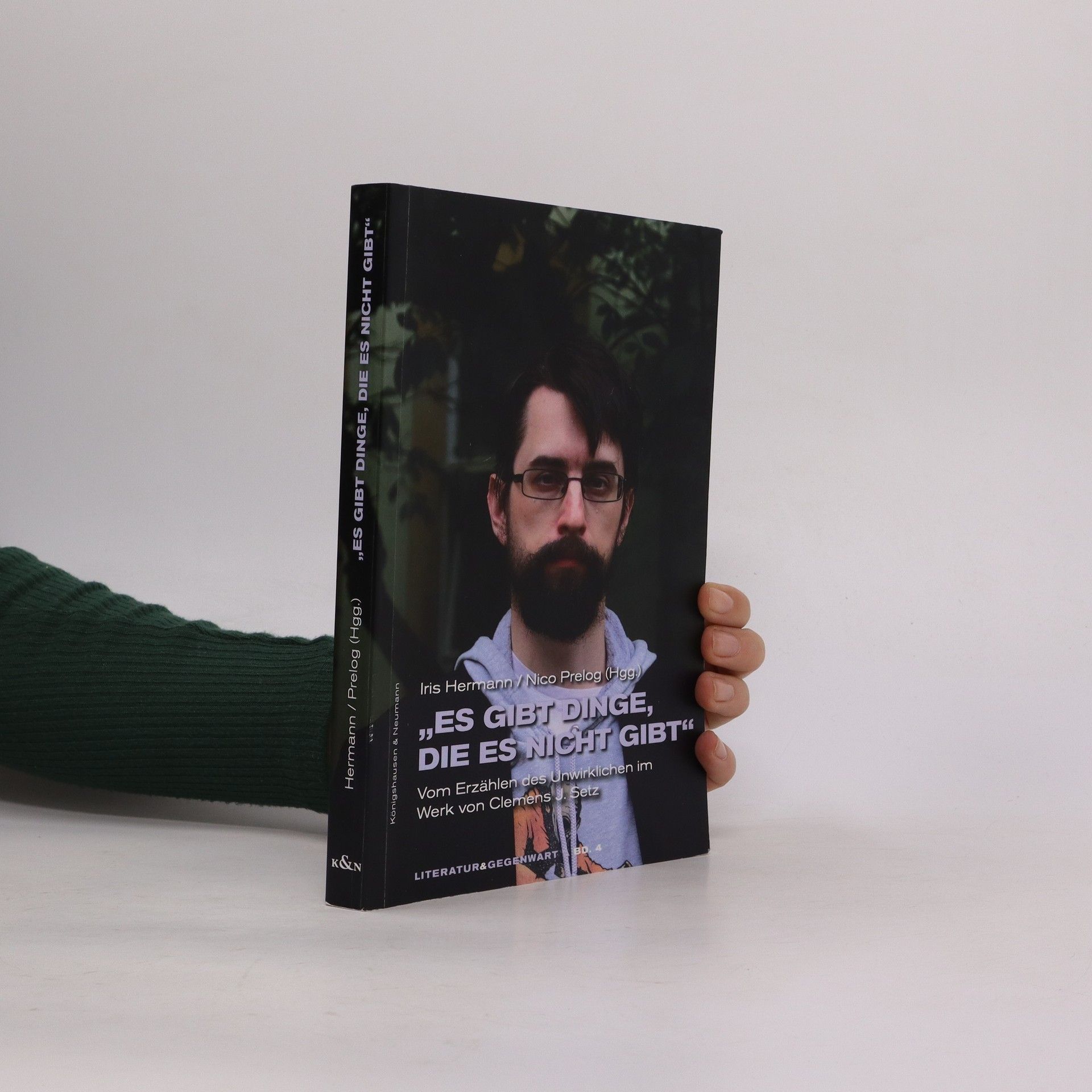

Es gibt Dinge, die es nicht gibt

- 228pagine

- 8 ore di lettura

Warum erzählt uns Clemens Setz skurrile Geschichten? Warum sind die Figuren in diesen Geschichten in mancherlei Hinsicht merkwürdig, warum geschehen ihnen seltsame Dinge, warum bleibt in diesen Geschichten ein Firnis an Unerklärlichem, Suspektem? Viele seiner Texte erscheinen als Versuchsanordnungen, die ausloten, inwiefern surreale und hyperreale Elemente eine Geschichte noch nicht zu sprengen vermögen, inwiefern also sich jenseits von allzu viel Abstraktion und Unvorstellbarkeit noch eine Geschichte entwickelt, die man erzählen kann, als Geschichte mit einem nachvollziehbaren Handlungsablauf. Was ist erzählbar, welches Hirngespinst wird zur Erzählung, die mitteilbar ist? Vor allem die Romane haben eine sorgsam durchgehaltene Versuchsanordnung, man kann sie kaum weglegen, weil sie spannend bis zur letzten Seite sind, weil man zudem eine Beunruhigung in ihnen wahrnimmt, die wachhält und immer Schlimmstes befürchten lässt.