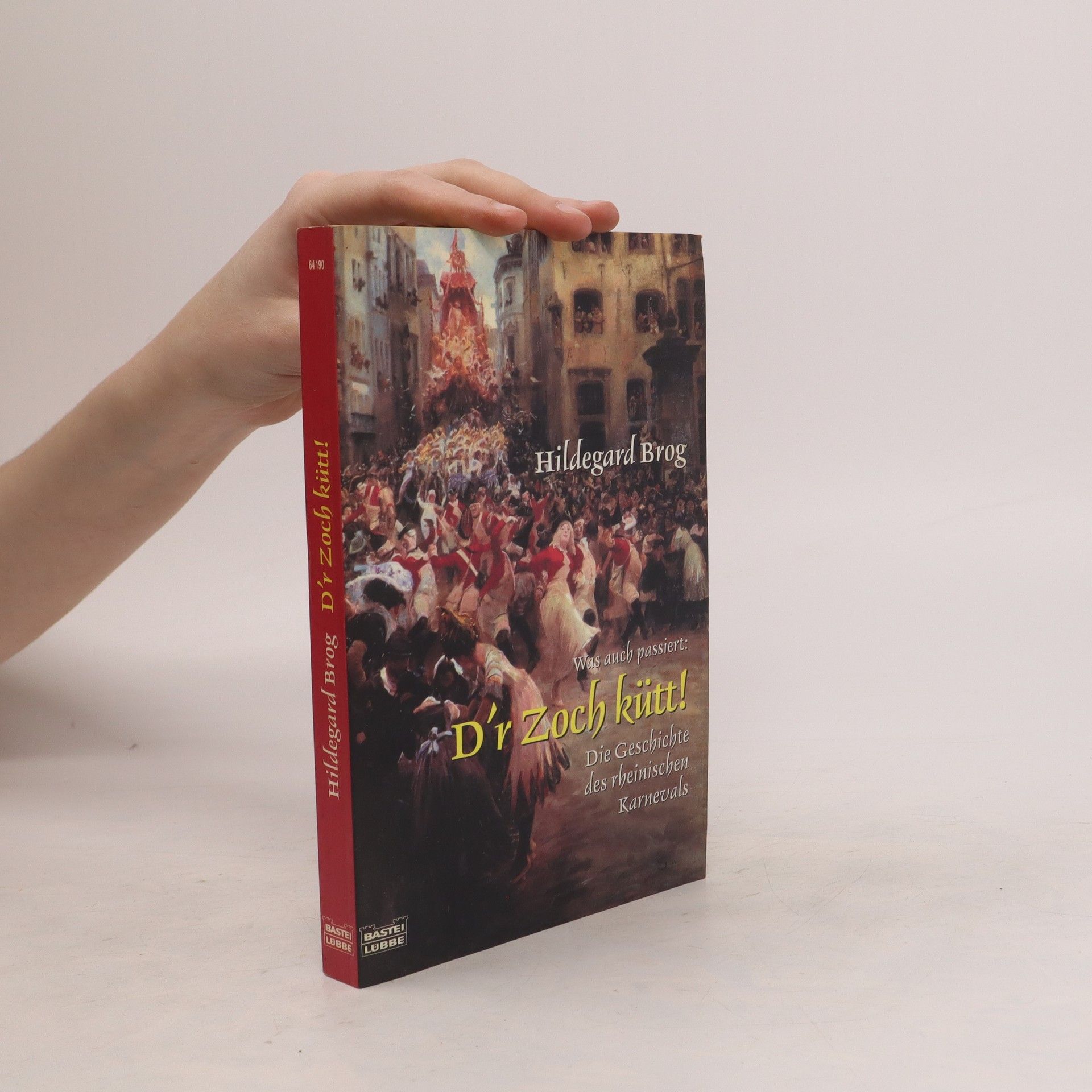

Was auch passiert: D'r Zoch kütt!

- 316pagine

- 12 ore di lettura

Heute verfolgt jährlich ein Millionenpublikum das närrische Geschehen im Rheinland. Wie der Karneval früher begangen wurde, das erzählt uns Hildegard Brog. Sie schildert, wie im 16. und 17. Jahrhundert die Kirche zwar gegen das Teufelswerk wetterte, die Kirchenvertreter selbst aber kräftig mitfeierten. Zu stark war die Kraft der Triebe! Mit dem Einmarsch der Preußen stieß rheinische Fröhlichkeit auf zackigen Militarismus, und wieder veränderte sich auch der Karneval. Wir erfahren von historischen Maskenbällen und der Entstehung des Rosenmontagszugs. Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Karneval zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor; während des Nationalsozialismus passte er sich schnell den neuen Verhältnissen an. Im Mittelpunkt dieser spannenden Geschichte des rheinischen Karnevals steht immer seine Funktion als Spiegel der Gesellschaft - bis heute.