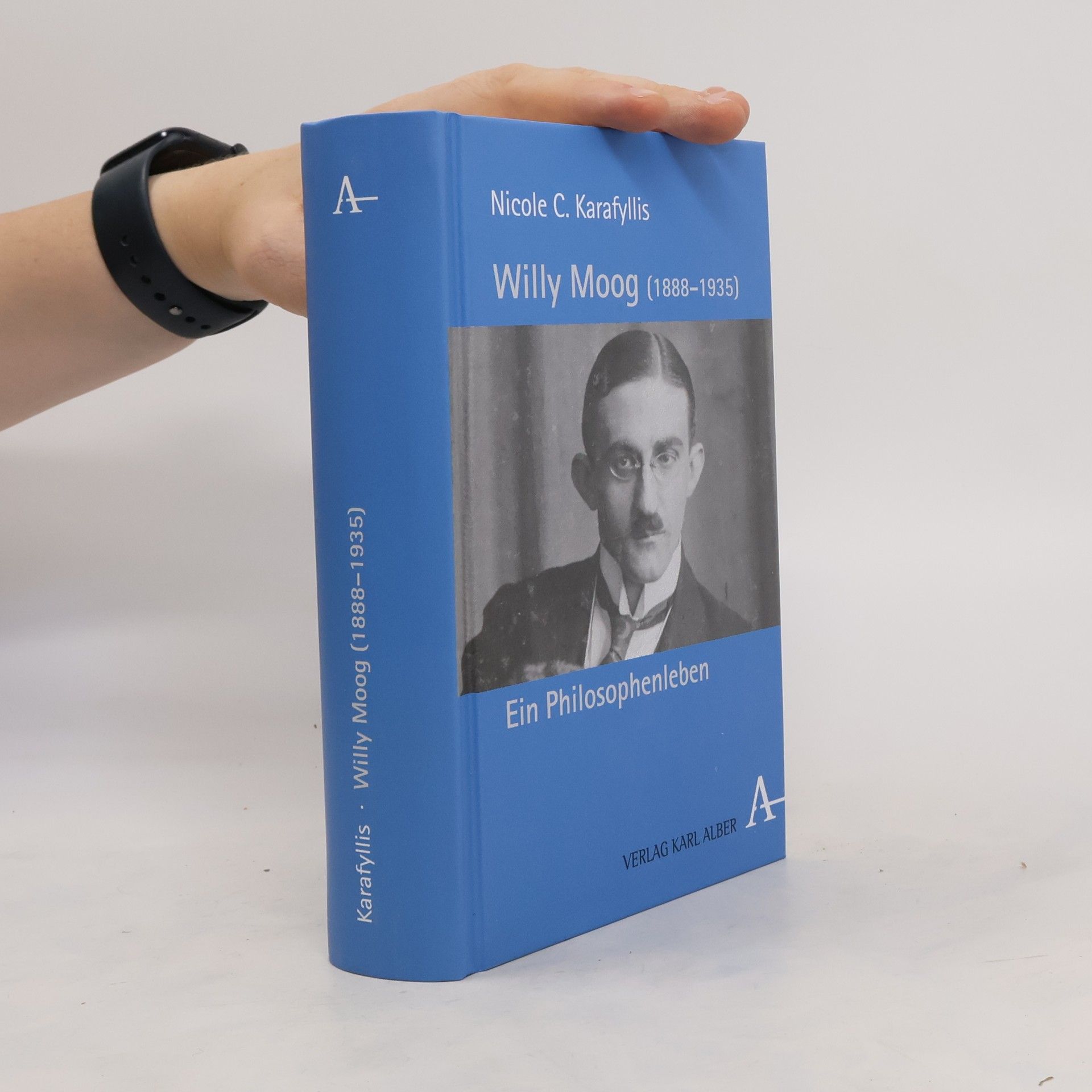

Willy Moog

- 719pagine

- 26 ore di lettura

Erstmals wird eine umfassende Studie über Willy Moog präsentiert, der 1935 als Philosophieprofessor der TH Braunschweig im Alter von 47 Jahren Suizid beging. Diese quellenreiche Untersuchung beleuchtet sein Leben und sein umfangreiches Werk und stellt grundsätzliche Fragen zur Philosophiegeschichtsschreibung: Warum werden bestimmte Autoren vergessen, und wie kann die Geschichte der Philosophie von Philosoph(inn)en erzählt werden? Moogs Lebensweg führt durch die Universitäten in Gießen, Greifswald und Braunschweig und verdeutlicht typische Herausforderungen eines Professors im frühen 20. Jahrhundert, darunter die Teilnahme am Ersten Weltkrieg und den politischen Druck, sich für die Lehrerbildung nützlich zu machen. Die Autorin Nicole C. Karafyllis skizziert Moogs Lebensporträt als Anhänger Georg Simmels und Bewunderer von Husserls Phänomenologie. Unter Rückgriff auf bislang unbekannte Quellen werden zentrale Debatten der deutschsprachigen Philosophie der 1910er und 1920er Jahre rekonstruiert, einschließlich des Psychologismusstreits, zu dem Moog 1919 an der Universität Greifswald seine Habilitationsschrift vorlegte. Diese Studie schließt somit eine wichtige Lücke in der Forschung. Im Anhang findet sich eine Liste von Moogs Werken und Lehrveranstaltungen.