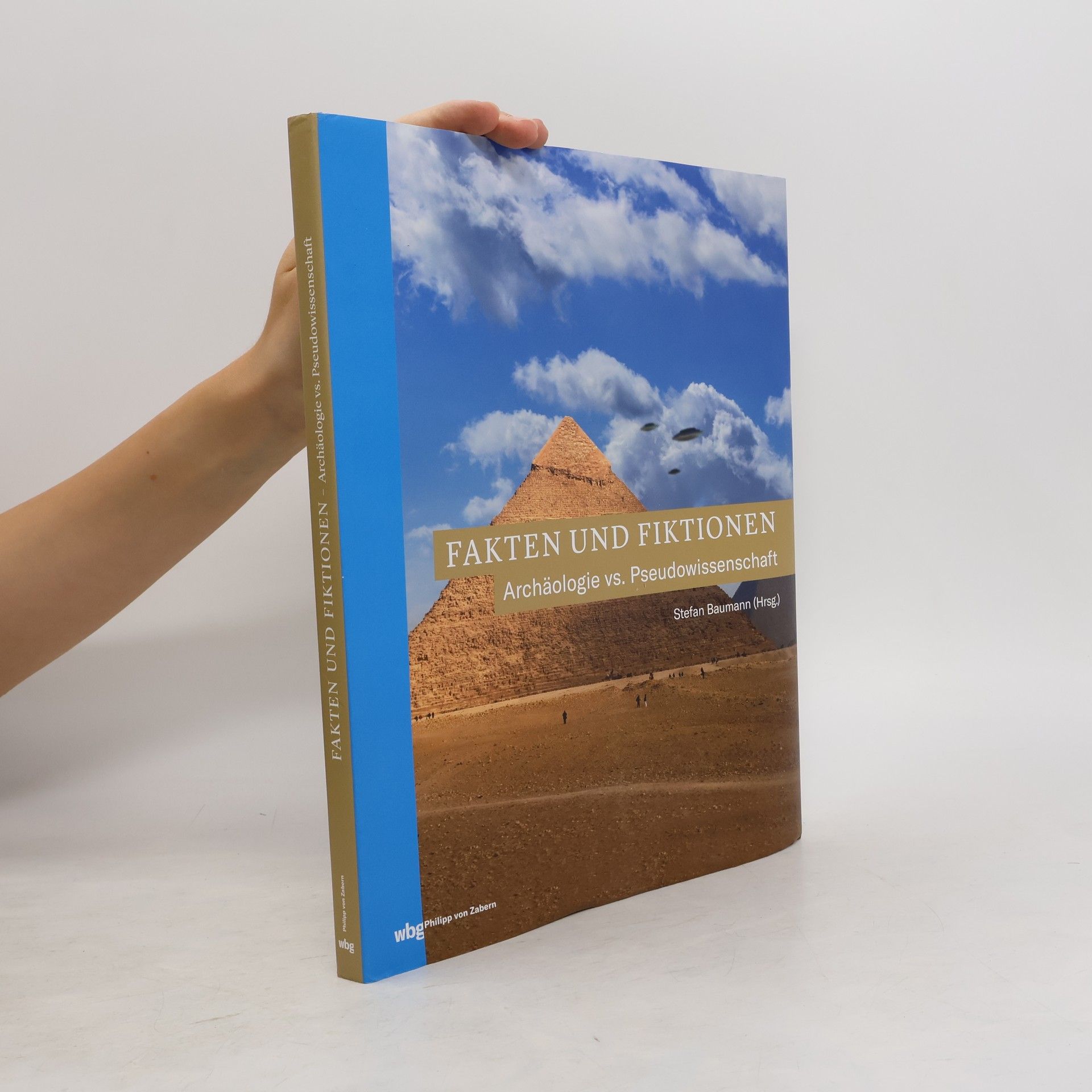

Fakten und Fiktionen

- 152pagine

- 6 ore di lettura

Die Erforschung der großen und kleinen Rätsel der Vergangenheit ist ein spannendes Feld, das nicht nur Wissenschaftler fasziniert. Archäologische Sachbücher und TV-Dokumentationen stoßen auf ein breites Interesse, doch geben diese Medien eine Sicht auf die Geschichte wieder, die teilweise der universitären Forschung widerspricht. Wissenschaftler aus diversen archäologischen Fachbereichen gehen in dem Sammelband nicht nur Theorien über populäre Mythen wie Atlantis und der Beeinflussung der antiken Kulturen durch außerirdische Lebensformen auf den Grund, sondern zeigen hierbei auch, wie schmal der Grat zwischen Pseudowissenschaft und seriöser Forschung ist. Die Beiträge widmen sich der Beeinflussung der Forschung durch Ideologie, Politik und Religion und beleuchten dabei in anschaulicher Weise die Geschichte der Menschheit von den Anfängen der Steinzeit über die Hochkulturen Ägyptens und des Vorderen Orients bis zu den Römern.