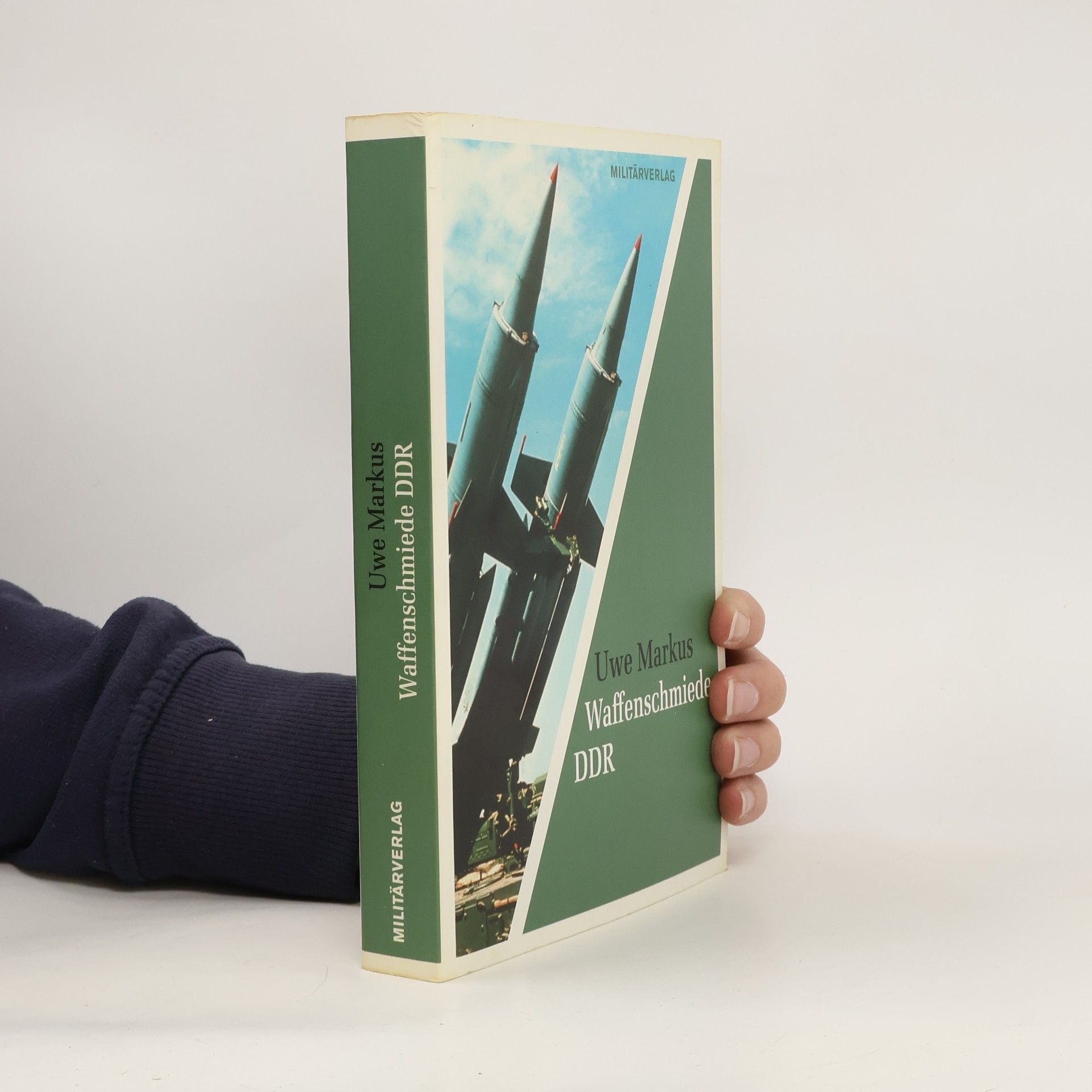

Waffenschmiede DDR

- 287pagine

- 11 ore di lettura

In der DDR wurden Waffen und Rüstungsgüter hergestellt. Das war kein Geheimnis. Ein Geheimnis unverändert ist, was und wo produziert wurde. Und was damit am Ende geschah. Uwe Markus hat jahrelang recherchiert, er wälzte Unterlagen und sprach mit Zeitzeugen. So entstand die erste Überblicksdarstellung eines Sektors der DDR-Volkswirtschaft, der bis 1990 zu den größten Staatsgeheimnissen gehörte. Und Markus beweist nebenbei, dass auch hier die DDR entsprechend ihren Bündnisverpflichtungen handelte, aber nie mehr machte, als von ihr gefordert wurde. Sie kaufte beispielsweise nicht jeden neuen Panzer und rüstete stattdessen die alten elektronisch nach.