Von den Tagen des Ersten Weltkriegs über die Wirren des Bürgerkriegs bis in die Zeit der beginnenden "Sowjetisierung" spannt sich der zeitliche Bogen von Dobycins Skizzenroman. Er verfolgt den Prozeß einer schleichenden Verödung und Versteppung, die allmähliche Selbstauflösung einer Familie, einer Gesellschaft, in Elend und Gleichgültigkeit. Surka, der "Held" der Geschichte, treibt davon in die Verwahrlosung, in die äußere und innere. Er will Räuber werden. Ist doch klar, da doch so viele Verbrecher werden in den Jahren, als ganz Europa unter die Räuber viel.

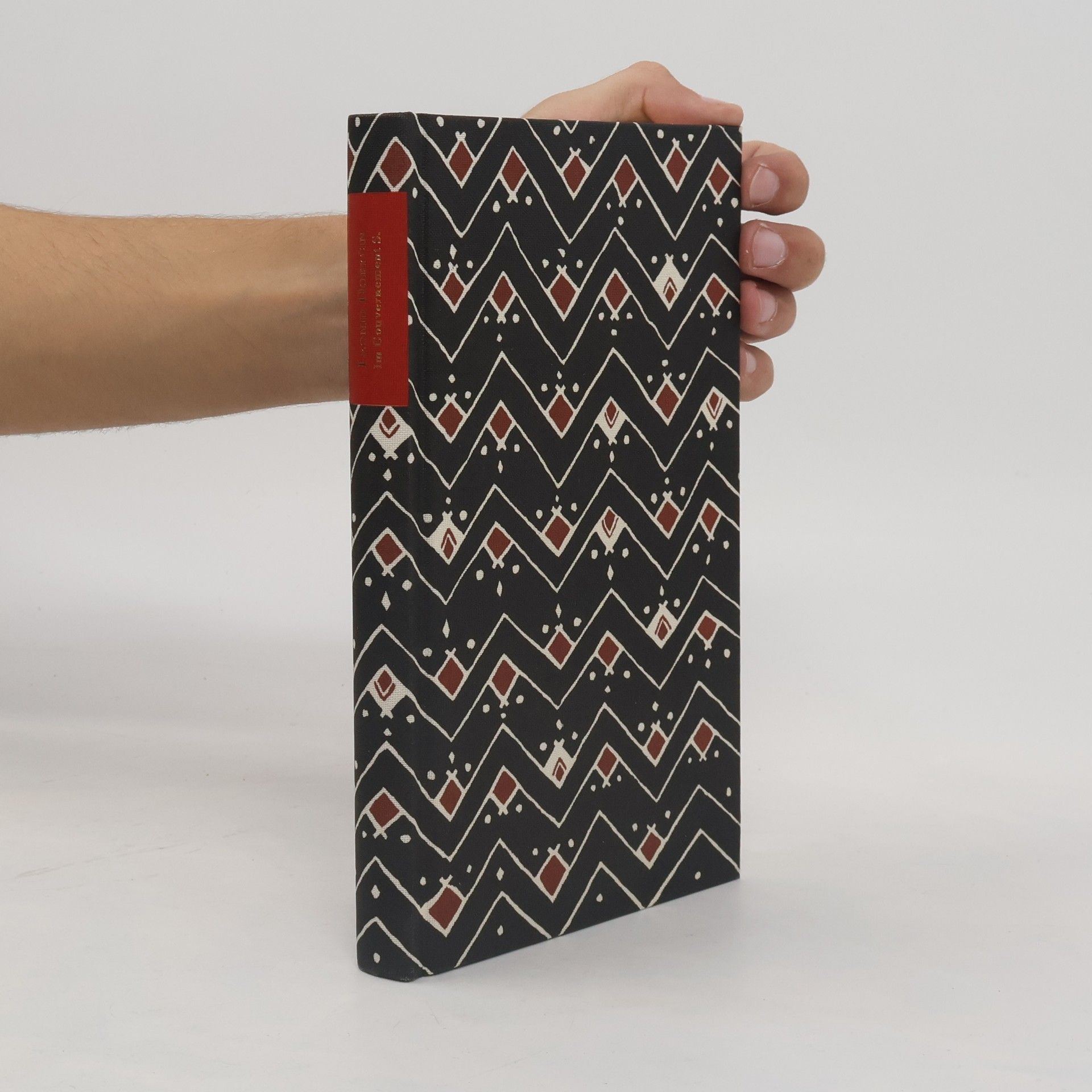

Leonid I. Dobyc in Libri

Leonid Dobychin fu uno scrittore di prosa russo la cui opera fu caratterizzata da un lirico "anti-psicologismo" e da una dedizione alla semplicità e allo stile laconico. Nei suoi racconti e romanzi, catturò lo scontro tra il vecchio mondo e la nuova realtà sovietica, spesso con una distanza ironica. Il suo approccio sperimentale e la sua attenzione all'"uomo comune" lo distinsero dalle correnti letterarie contemporanee, portando a incomprensioni. Oggi è riconosciuto come un maestro della narrazione concisa che, attraverso la sua brevità, ritrasse abilmente complesse situazioni ed emozioni umane.