The Glance of the Medusa

- 296pagine

- 11 ore di lettura

Collection of essays that examine the rich history of European culture through the lens of mythology and philosophy.

Il lavoro di László F. Földényi approfondisce la teoria dell'arte, concentrandosi sugli aspetti più oscuri della psiche e della cultura umana. La sua scrittura è caratterizzata da profonde riflessioni su cosa significhi essere umani nel mondo moderno. I saggi di Földényi esplorano i confini tra realtà e illusione, spesso impiegando immagini evocative e profondità filosofica. Il suo distintivo stile autoriale è provocatorio, spingendo i lettori a contemplare i territori inesplorati della propria percezione.

Collection of essays that examine the rich history of European culture through the lens of mythology and philosophy.

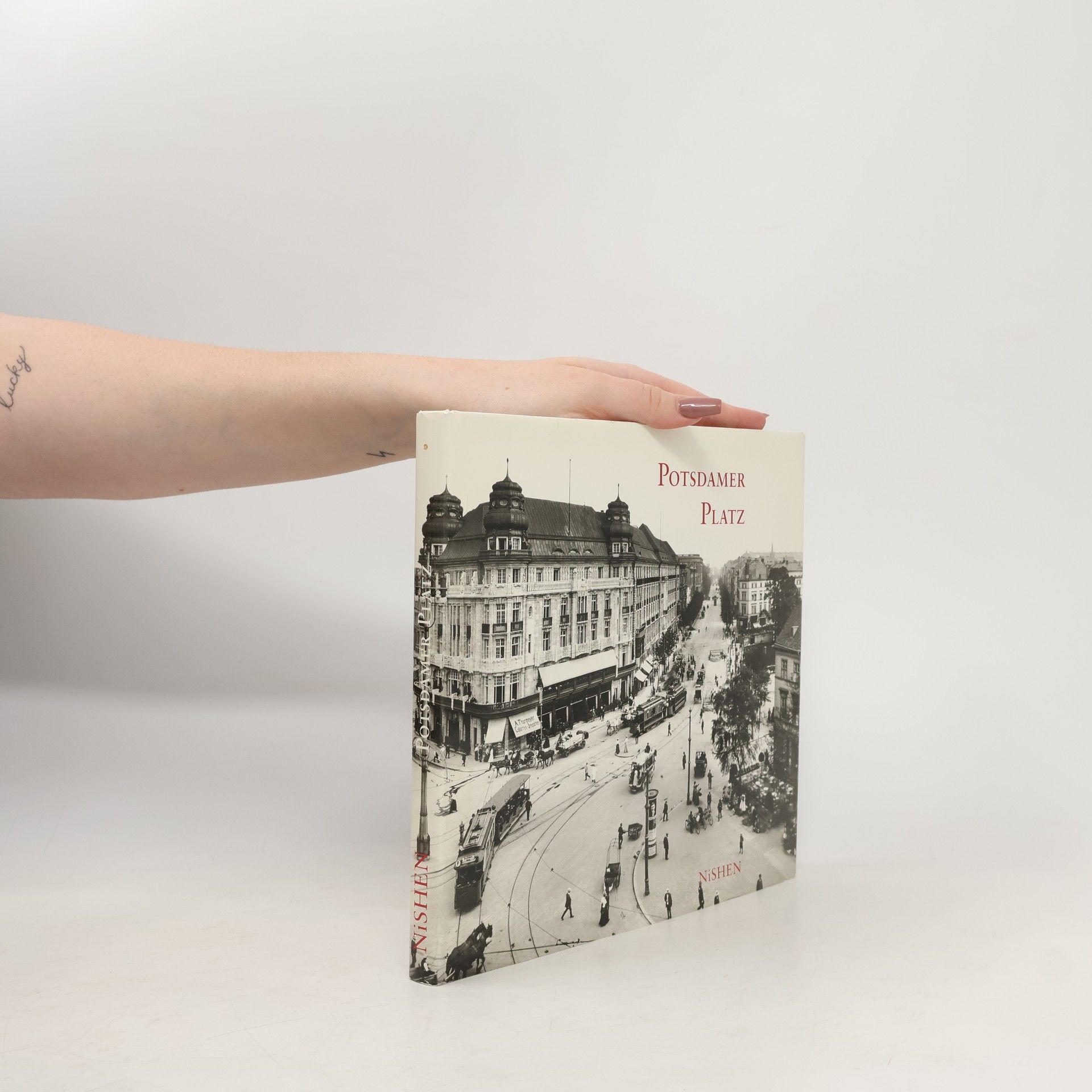

Foreword / Kathrin Becker, Urs Stahel -- Stephen Wilks -- Céline Van Balen -- Astrid Klein -- In The Thicket Of Berlin / László Földényi -- Berlin, The City Of Birds / Emine Sevgi Özdamar -- Frank Thiel -- Clegg & Guttmann -- Eternal Suburb / Matthias Zschokke -- Open Skies Over Berlin / Paul Virilio -- Boris Mikhailov -- Rémy Markowitsch -- Juergen Teller -- Berliners And Dogs / Monika Maron -- Refreshment Ride To Lichtenrade / Thomas Kapielski. Kathrin Becker, Urs Stahel (hg.) ; Mit Bildbeiträgen Von Clegg & Guttmann ... [et Al.] ; Mit Textbeiträgen Von László Földényi ... [et Al.]. Das Buch Erscheint Zur Gleichnamigen Ausstellung Im Fotomuseum Winterthur (11.11.2000-14.1.2001) Und Anschliessend Gemeinsam Im Neuen Berliner Kunstverein Und Der Daadgalerie In Berlin (17.3.-29.4.2001)--t.p. Verso. For This Project Eight International Artists And Six International Writers Were Invited To Work On The Theme Berlin. German And English.

An exemplary collection of work from one of the world’s leading scholars of intellectual history “Földényi . . . stage[s] a broad metaphysical melodrama between opposites that he pursues throughout this fierce, provoking collection (expertly translated by Ottilie Mulzet). . . . He proves himself a brilliant interpreter of the dark underside of Enlightenment ambition.”—James Wood, New Yorker László Földényi’s work, in the long tradition of public intellectual and cultural criticism, resonates with the writings of Montaigne, Walter Benjamin, and Thomas Mann. In this new essay collection, Földényi considers the continuing fallout from the collapse of religion, exploring how Enlightenment traditions have not replaced basic elements of previously held religious mythologies—neither their metaphysical completeness nor their comforting purpose. Realizing beautiful writing through empathy, imagination, fascination, and a fierce sense of justice, Földényi covers a wide range of topics including a meditation on the metaphysical unity of a sculpture group and an analysis of fear as a window into our relationship with time.

Výber Földényiho esejí sa nevenuje presne vymedzenej konkrétnej téme, predmetu, umeleckému dielu či filozofii, ale zo svojho východiska skúma, k akým duchovným dobrodružstvám daná téma vyzýva, do akých komplexov súvislostí ju možno zaradiť, ako možno vďaka nej konfrontovať navzájom veľké umelecké diela, filozofické systémy, základné faktory ľudskej existencie, akými sú láska, smrť, zasadenosť do dejín a do bytia. Tak sa mu napríklad podarilo z pozície súčasníka zamyslieť sa nad menej známym obrazom psa od Goyu, ktorý dal meno jeho zbierke.

Einer der brillantesten Essayisten der Gegenwart wendet sich mit seiner charakteristischen Fülle an literarischen, ästhetischen und historischen Einsichten der Melancholie zu. Sein Buch, teils Geschichte des Begriffs und teils Analyse der melancholischen Disposition, taucht weit in die Vergangen heit, um die Zweideutigkeiten der Melancholie zu untersuchen. Unterwegs entdeckt Földényi die Melancholie als Energie und Kreativitätsquelle wieder, die in der Lage wäre, uns inmitten unserer verhärteten Gegenwart in Bewegung zu setzen. »Das Leben heute ist ja so geplant, dass man eigentlich nicht Melancholiker sein darf. Als ich dieses Buch geschrieben habe, versuchte ich eine Art unterirdischer Geschichte von Europa aufzudecken, und ich glaube, dass der Melancholiker dadurch ausgezeichnet ist, dass er sich vor dieser Welt verstecken möchte, er will aber nicht ins Jenseits flüchten, vielmehr ist er vertraut mit einer Geschichte, die verschwiegen und verdrängt wird.«

László F. Földényi untersucht in seinem Essay die Entwicklung der Hinrichtungsmethoden und deren Einfluss auf die Gesellschaft im 19. Jahrhundert, beginnend mit der Guillotine. Er thematisiert die Auswirkungen der Fotografie auf das Verständnis von Zeit und Raum sowie die fragmentierte Wahrnehmung des Menschen, die bis heute nachwirkt.

Caspar David Friedrichs Urkino

Vom Kino in der Spätromantik – der Großmeister der Essayistik über das, was Caspar David Friedrichs Wanderer im Nebelmeer erblickt. In seinem neuem Buch stellt László F. Földényi, ausgehend von einer Analyse des Gemäldes Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich, die Frage, was die Figur auf dem Bild wohl eigentlich sieht. Friedrich versuchte, das zu malen, was man mit dem »natürlichen« Sehen nicht wahrnehmen kann. Die Erforschung des Unsichtbaren hat innerhalb der Malerei das Vertrauen in die Gewissheit des natürlichen Sehens erschüttert. Friedrichs Gemälde ist für Földényi das Beispiel einer Kritik des Sehens an sich, andererseits erkennt er darin eine Vorwegnahme all jener technischen Innovationen, die den Wirkungskreis des Sehens radikal erweitert haben. Es steht programmatisch für die Zeitenwende, in der gerade die Sehnsucht nach Natur das dezidiert moderne Topos des Unbewussten zur Sprache bringt. Auf dem Felsen stehend erblickt der Wanderer nicht nur Wolken, Nebel und Dunst, sondern Bilder, die die verborgenen Schichten des Bewusstseins in ständige Bewegung bringen: So schaut er ins Nebelmeer und träumt dabei schon vom Kino.

Ausgehend von einem Renaissancegemälde untersucht László F. Földényi in diesem meisterhaften Essay unheimliche Arten des »lebendigen Todes«, die er der schönen Literatur, den bildenden Künsten und der Architektur entnimmt. Er schlägt dabei einen überraschenden Bogen von der Utopie zur Dystopie, vom Aufbruch der Revolutionsarchitektur über den Campanile von Riva bis zum Schornstein des Krematoriums von Auschwitz. Földényi nimmt so den Dialog mit Franz Kafka, Georges Bataille und Jean Baudrillard auf, und führt dem Leser das Allgemeinmenschliche in seiner ganzen unausweichlichen Abgründigkeit vor Augen.

László F. Földényi untersucht in diesem klassischen Essay jene Augenblicke, die in der abendländischen Tradition als mystisch, kathartisch, erschütternd oder ekstatisch beschrieben werden. Die kulturgeschichtliche, religiöse und mythische Tradition dieser Erlebnisse im Blick, versucht er ihre Rolle von der Antike bis in unsere Zeit zu beschreiben. Földényi deckt auf, dass gerade diese scheinbaren zeit- und raumlosen Augenblicke den wahren Charakter des immer zeit- und raumgebundenen Lebens erleuchten. Dabei versucht er jenen Augenblick, von dem auch sein eigenes Schreiben durchdrungen ist, lebhaft zu machen und nicht als neutralen Gegenstand zu behandeln.