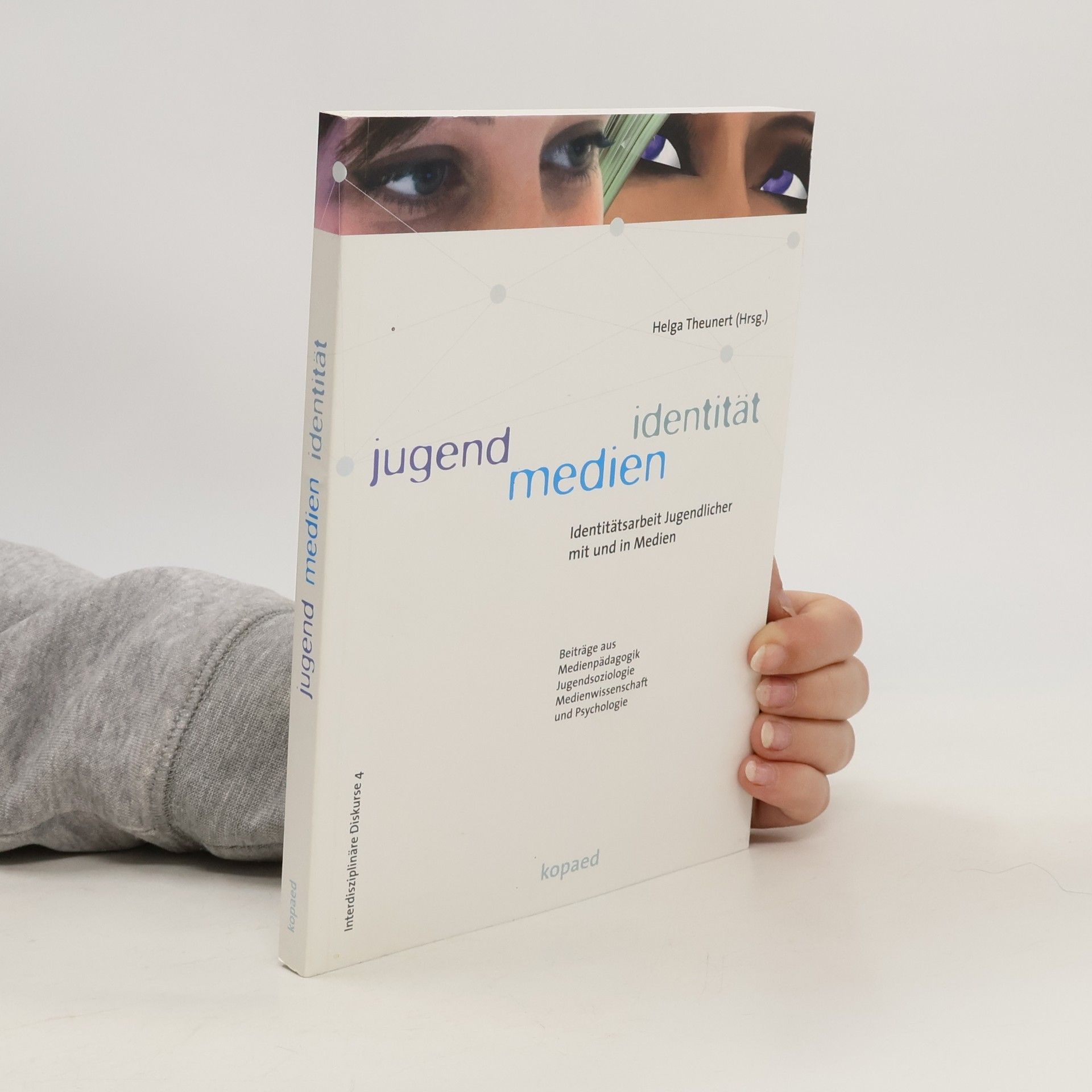

Die Digitalisierung der Medienwelt hat neue Erfahrungs- und Handlungsräume geschaffen, die insbesondere Jugendliche ansprechen. Sie nutzen diese Plattformen, um ihre Beziehungen zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und ihre Zugehörigkeit zu verschiedenen Medienszenen auszudrücken. In virtuellen Räumen inszenieren sie sich selbst und teilen ihre Gedanken und Gefühle in unterschiedlichen Öffentlichkeiten. Dabei integrieren sie verschiedene Identitätsfacetten, sowohl stabile Elemente ihrer Persönlichkeit als auch solche, die sie ausprobieren möchten. In diesen digitalen Umgebungen erfahren sie soziale Einbettung, Anerkennung und Teilhabe, was ihre Identitätsbildung beeinflusst. Die mediale Identitätsarbeit ergänzt die reale und kann sowohl bereichernd als auch einschränkend wirken. Der vierte Band der Interdisziplinären Diskurse beleuchtet, wie Mediennutzung in die Identitätsbildung einfließt und gezielt genutzt werden kann. Aus den Perspektiven von Jugendsoziologie, Psychologie, Medienwissenschaft und Medienpädagogik werden theoretische Grundlagen und empirische Befunde diskutiert. Der Sammelband bietet einen aktuellen Überblick und zeigt die Identitätsrelevanz verschiedener Medien für Heranwachsende auf. Zudem wird ein erweiterter Rahmen geschaffen, der die Besonderheiten der heutigen Identitätsbildung berücksichtigt.

Helga Theunert Libri

1 gennaio 1951

"Wir gucken besser fern als Ihr!"

- 184pagine

- 7 ore di lettura