Un saggio sul rapporto tra benessere economico e libertà, tra agire politico e mera difesa degli interessi: spregiudicata analisi della società di massa e accorata denuncia della condizione dell'uomo.

Hannah Arendt Libri

Hannah Arendt fu una delle pensatrici politiche più influenti del ventesimo secolo. Il suo lavoro si addentra nelle profondità dell'esperienza umana, offrendo profonde intuizioni sulla natura del totalitarismo, sull'azione umana e sulle categorie fondamentali della vita. Attraverso i suoi saggi e studi approfonditi, ha esplorato la rivoluzione, la libertà e l'autorità, sostenendo una comprensione del pensare, del volere e del giudicare. L'eredità di Arendt continua a suscitare riflessioni sulle complessità del mondo moderno e sull'essenza dell'esistenza umana.

Otto Adolf Eichmann, figlio di Karl Adolf e di Maria Schefferling, catturato in un sobborgo di Buenos Aires la sera dell'11 maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo, in aereo e tradotto dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l'11 aprile 1961, doveva rispondere di quindici imputazioni, avendo commesso, 'in concorso con altri', crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l'umanità e crimini di guerra sotto il regime nazista, in particolare durante la seconda guerra mondiale." Hannah Arendt va a Gerusalemme come inviata del New Yorker. Assiste al dibattimento in aula e negli articoli scritti per il giornale sviscera i problemi morali, politici e giuridici che stanno dietro al caso Eichmann. Ne nasce un libro scomodo: pone le domande che non avremmo mai voluto porci, dà risposte che non hanno la rassicurante certezza di un facile manicheismo. Il Male che Eichmann incarna appare alla Arendt "banale", e perci" tanto più terribile, perché i suoi servitori più o meno consapevoli non sono che piccoli, grigi burocrati. I macellai di questo secolo non hanno la "grandezza" dei demoni: sono dei tecnici, si somigliano e ci somigliano.

La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme

- 348pagine

- 13 ore di lettura

Otto Adolf Eichmann, figlio di Karl Adolf e di Maria Schefferling, catturato in un sobborgo di Buenos Aires la sera dell'11 maggio 1960, trasportato in Israele nove giorni dopo e tradotto dinanzi al Tribunale distrettuale di Gerusalemme l'11 aprile 1961, doveva rispondere di 15 imputazioni. Aveva commesso, in concorso con altri, crimini contro il popolo ebraico e numerosi crimini di guerra sotto il regime nazista. L'autrice assiste al dibattimento in aula e negli articoli scritti per il "New Yorker", sviscera i problemi morali, politici e giuridici che stanno dietro il caso Eichmann. Il Male che Eichmann incarna appare nella Arendt "banale", e perciò tanto più terribile, perché i suoi servitori sono grigi burocrati.

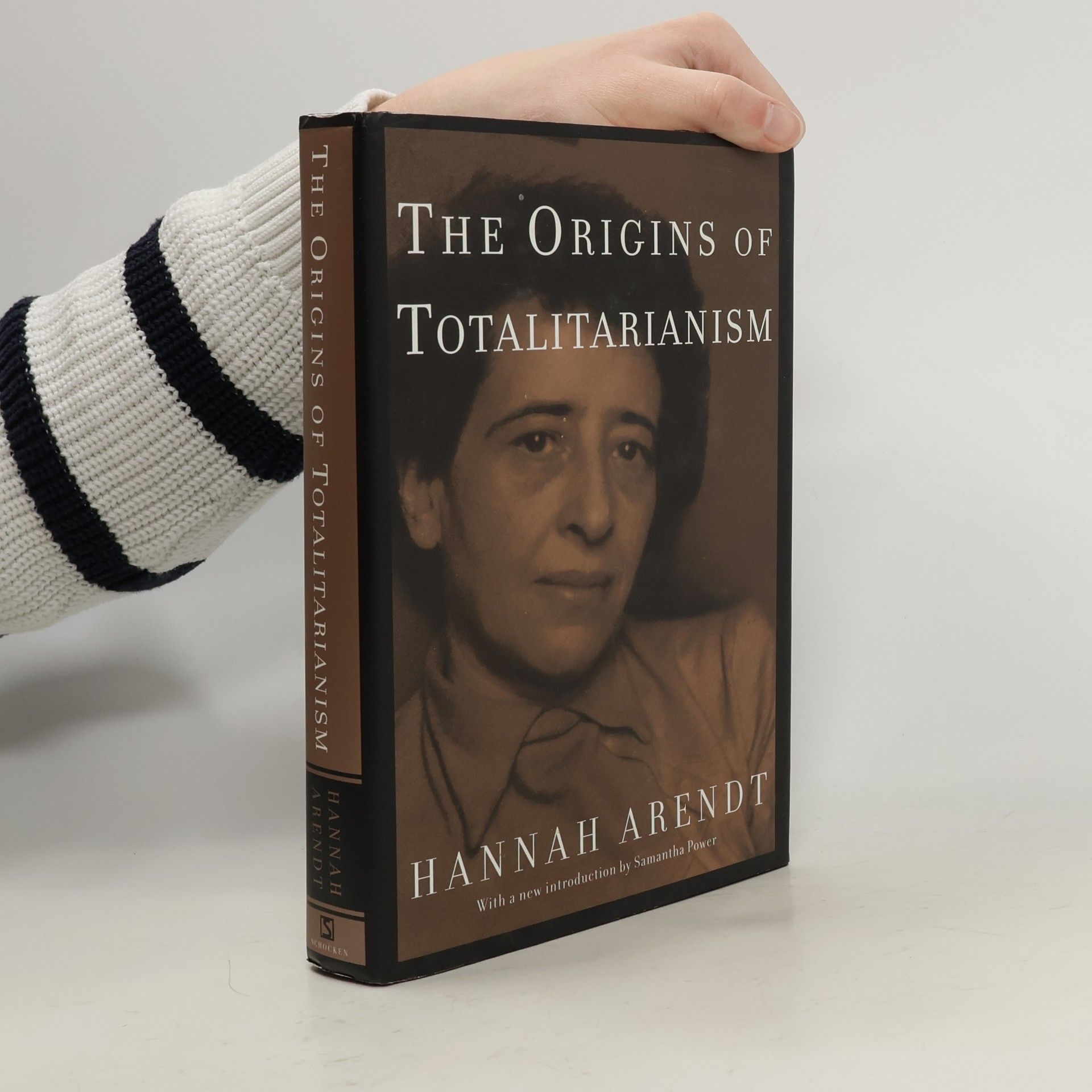

Hannah Arendt: The Origins of Totalitarianism Expanded Edition (Loa #389)

- 900pagine

- 32 ore di lettura

The book explores the nature of totalitarianism, examining its roots in Stalinism and Nazism through the lens of Hannah Arendt's experiences as a refugee from Nazi Germany. It delves into historical antisemitism, the Dreyfus Affair, and the interplay of imperialism and racism in the rise of totalitarian regimes. This expanded edition includes previously cut chapters and annotations that clarify Arendt's references, reinforcing her argument that totalitarianism remains a persistent threat in modern society.

The Jewish Writings

- 640pagine

- 23 ore di lettura

Although Hannah Arendt is not primarily known as a Jewish thinker, she probably wrote more about Jewish issues than any other topic. As a young adult in Germany, she wrote about German Jewish history. After moving to France in 1933, she helped Jewish youth immigrate to Palestine. During her years in Paris, her principle concern was the transformation of antinomianism from prejudice to policy, which would culminate in the Nazi "final solution." After France fell, Arendt escaped from an internment camp and made her way to America. There she wrote articles calling for a Jewish army to fight the Nazis. After the war, she supported the creation of a Jewish homeland in a binational (Arab-Jewish) state of Israel. Arendt's original conception of political freedom cannot be fully grasped apart from her experience as a Jew. In 1961 she attended Adolf Eichmann's trial in Jerusalem. Her report, Eichmann in Jerusalem, provoked an immense controversy, which culminated in her virtual excommunication from the worldwide Jewish community. Today that controversy is the subject of serious re-evaluation, especially among younger people in the United States, Europe, and Israel. The publication of The Jewish Writings–much of which has never appeared before–traces Arendt’s life and thought as a Jew. It will put an end to any doubts about the centrality, from beginning to end, of Arendt’s Jewish experience.

Responsibility And Judgment

- 336pagine

- 12 ore di lettura

Responsibility and Judgment gathers together unpublished writings from the last decade of Arendt’s life, where she addresses fundamental questions and concerns about the nature of evil and the making of moral choices. At the heart of the book is a profound ethical investigation, “Some Questions of Moral Philosophy,” in which Arendt confronts the inadequacy of traditional moral “truths” as standards to judge what we are capable of doing and examines anew our ability to distinguish good from evil and right from wrong. We also see how Arendt comes to understand that alongside the radical evil she had addressed in earlier analyses of totalitarianism, there exists a more pernicious evil, independent of political ideology, whose execution is limitless when the perpetrator feels no remorse and can forget his acts as soon as they are committed.Responsibility and Judgment is an indispensable investigation into some of the most troubling and important issues of our time.

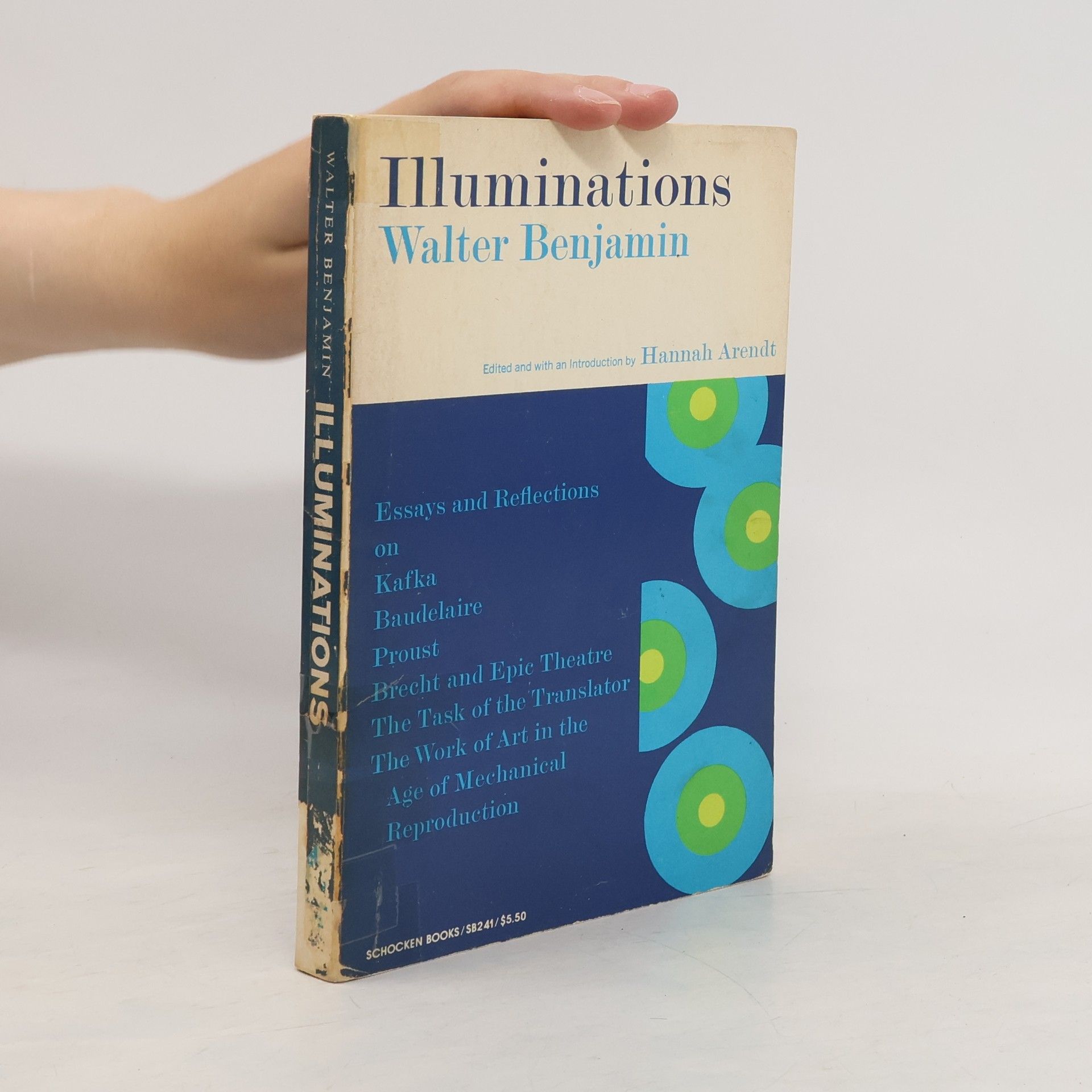

Studies on contemporary art and culture by one of the most original, critical and analytical minds of this century. Illuminations includes Benjamin's views on Kafka, with whom he felt the closest personal affinity, his studies on Baudelaire and Proust (both of whom he translated), his essays on Leskov and on Brecht's Epic Theater. Also included are his penetrating study on "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction," an illuminating discussion of translation as a literary mode, and his thesis on the philosophy of history. Hannah Arendt selected the essays for this volume and prefaces them with a substantial, admirably informed introduction that presents Benjamin's personality and intellectual development, as well as his work and his life in dark times. Reflections the companion volume to this book, is also available as a Schocken paperback.Unpacking My Library, 1931The Task of the Translator, 1913The Storyteller, 1936Franz Kafka, 1934Some Reflections on Kafka, 1938What Is Epic Theater?, 1939On Some Motifs in Baudelaire, 1939The Image of Proust, 1929The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1936Theses on the Philosophy of History, written 1940, pub. 1950

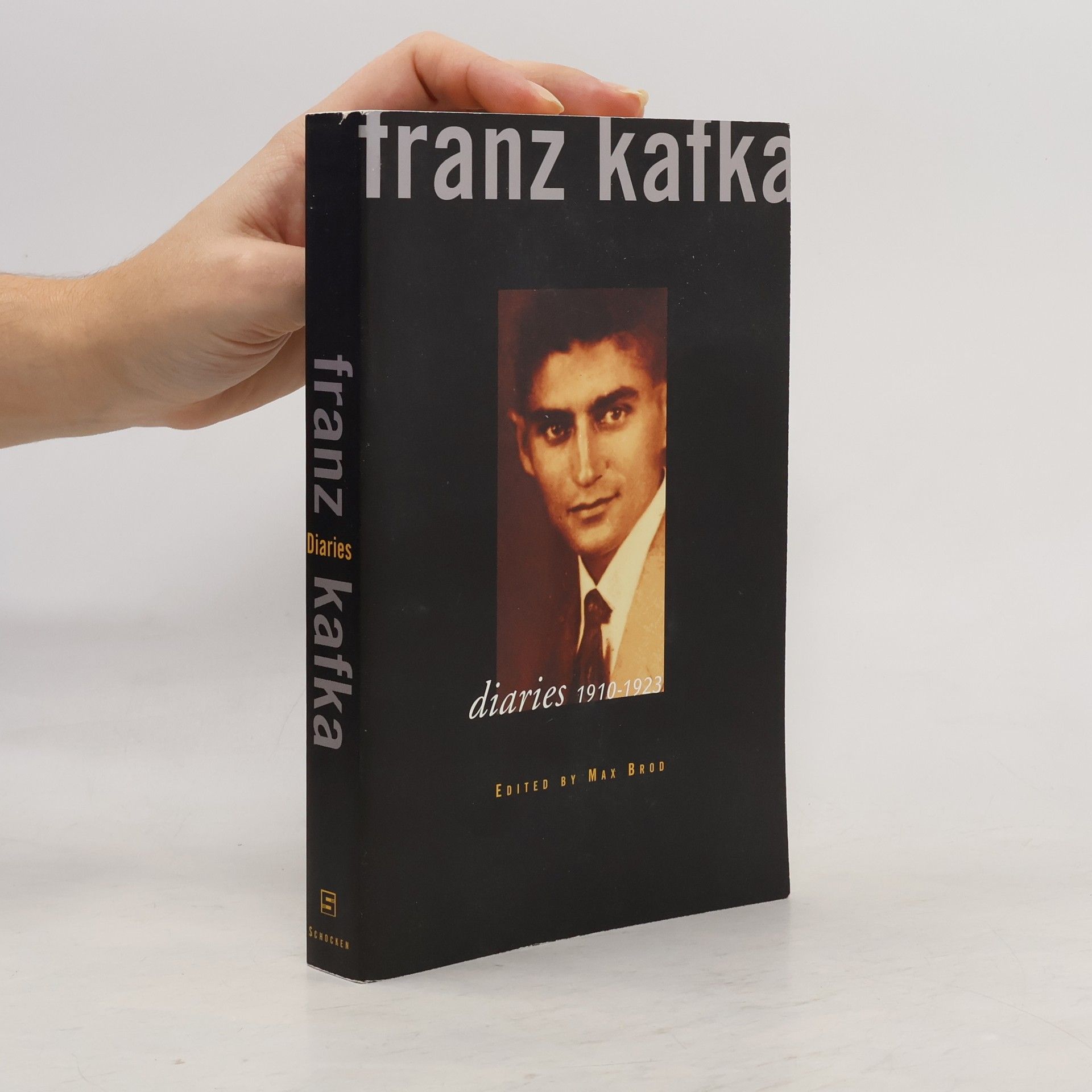

These diaries cover the years 1910 to 1923, the year before Kafka’s death at the age of forty. They provide a penetrating look into life in Prague and into Kafka’s accounts of his dreams, his feelings for the father he worshipped, and the woman he could not bring himself to marry, his sense of guilt, and his feelings of being an outcast. They offer an account of a life of almost unbearable intensity.From the Trade Paperback edition.The Diaries of Franz Kafka 1910-13 translated from the German by Joseph KreshThe Diaries of Franz Kafka 1914-23 translated from the German by Martin Greenberg with the cooperation of Hannah Arendt

Hannah Arendt's definitive work on totalitarianism and an essential component of any study of twentieth-century political historyThe Origins of Totalitarianism begins with the rise of anti-Semitism in central and western Europe in the 1800s and continues with an examination of European colonial imperialism from 1884 to the outbreak of World War I. Arendt explores the institutions and operations of totalitarian movements, focusing on the two genuine forms of totalitarian government in our time—Nazi Germany and Stalinist Russia—which she adroitly recognizes were two sides of the same coin, rather than opposing philosophies of Right and Left. From this vantage point, she discusses the evolution of classes into masses, the role of propaganda in dealing with the nontotalitarian world, the use of terror, and the nature of isolation and loneliness as preconditions for total domination.

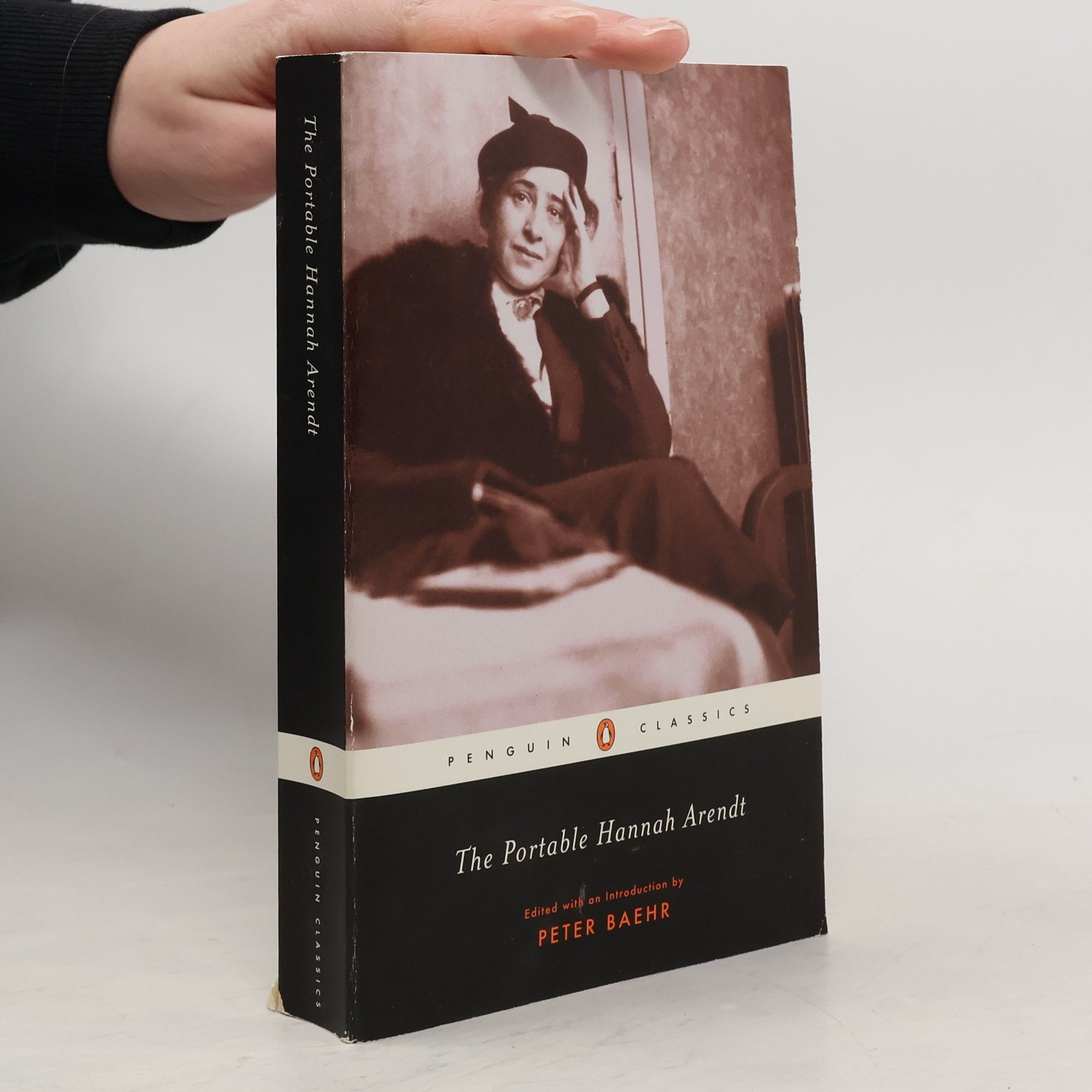

Penguin Classics: The Portable Hannah Arendt

- 640pagine

- 23 ore di lettura

Hannah Arendt is considered one of the major contributors to social and political thought in the twentieth century. This title includes selections from her major works, including The Origins of Totalitarianism, Between Past and Future, Men in Dark Times, The Jew as Pariah, and The Human Condition, as well as shorter writings and letters. schovat popis